本文

令和7年6月13日に、志々田委員が広島県立広島皆実高等学校を訪問しました

広島皆実高等学校は、明治34年に県下で初めての県立女学校として創設された広島高等女学校を母体とした伝統ある学校で、普通科、衛生看護科・専攻科、体育科という3つの学科を有しています。

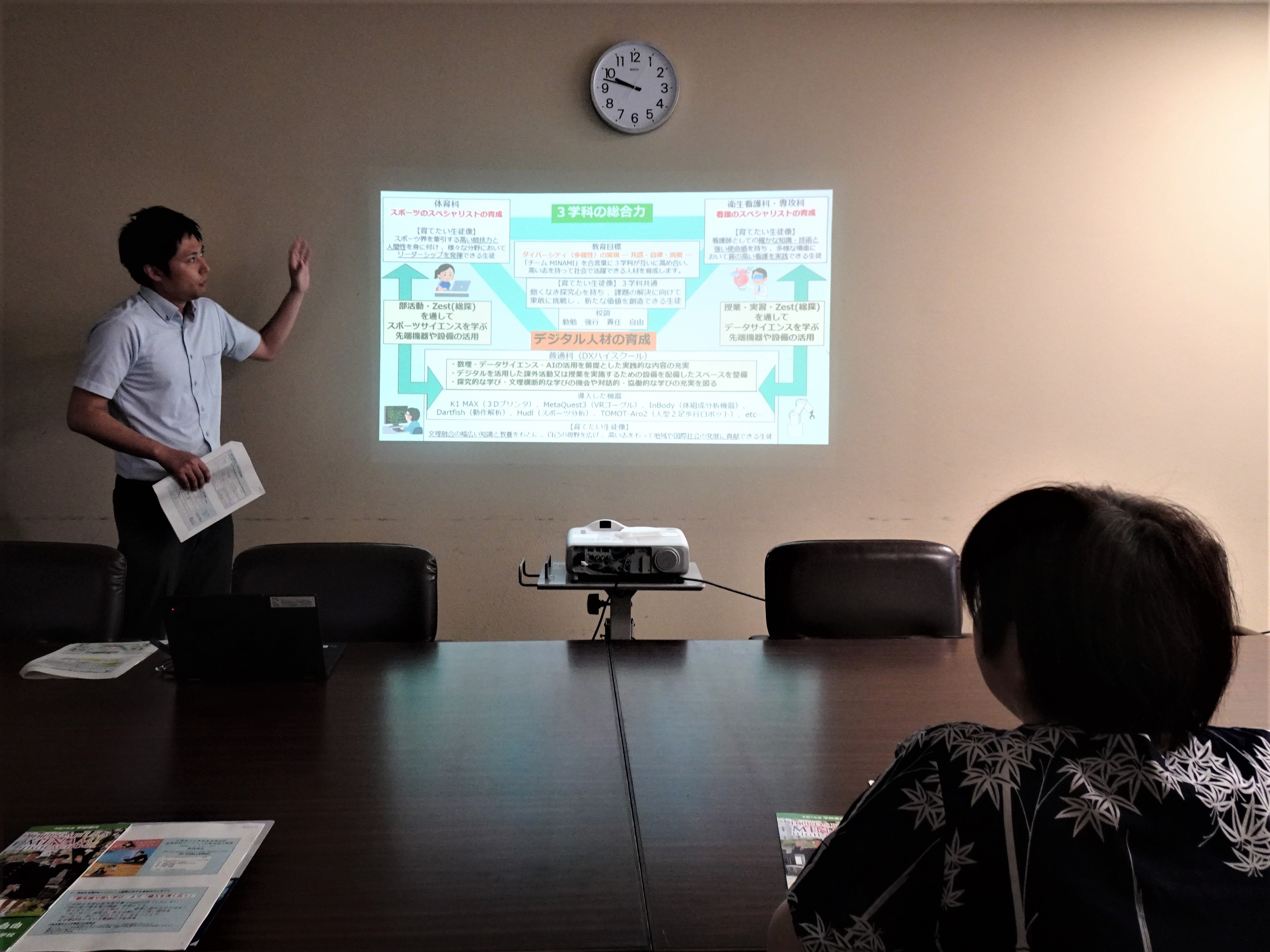

ダイバーシティ(多様性)の実現 ― 共感・自律・挑戦 ―という教育目標のもと、「チームMINAMI」を合言葉に3学科が互いに高め合い、高い志を持って社会で活躍できる人材を育成しています。

まず、黒田校長や担当教員の方から、デジタル人材の育成と総合的な探究の時間の取組について説明していただき、委員と意見交換を行いました。

広島皆実高校は、令和6年度から文部科学省の高等学校DX加速化推進事業(DXハイスクール)の採択校となっており、初年度は「『最先端で深い学び』より『導入を広く浅く』」、令和7年度は「DXで拡げる、繋がる」をコンセプトに、多様な取組を展開しています。

令和6年度に、デジタル活用スペース「探究ルーム」を整備。3DプリンタやVRゴーグルのほか、医療用体成分分析装置やスポーツ分析ツール、動作解析ツールなど、衛生看護科や体育科で活用できる設備が導入されました。文化祭等で探究ルームを地域に開放し、体験の場を提供しています。

また、情報や数学でデータサイエンスやAI、プログラミングの授業を行うとともに、大学や企業と連携しデータサイエンス等に重点をおいた探究活動を実施しています。

デジタルを活用し、衛生看護科では他校と共同で障害のある方が片手で使えるトイレットペーパーホルダーを3Dプリンタで作成したり、体育科では、データサイエンスを活用したスポーツ支援に興味を持つ生徒が増えているそうです。

さらに、教員側も、大学や企業から研修の講師を迎え、DXや探究活動の指導力を高めています。

次に、総合的な探究の時間の取組についてお話を伺いました。

広島皆実高校では、総合的な探究の時間を「Zest(熱意・情熱)」と呼んでいます。「挑戦する力」「根拠を持って考える力」「主体的に関わる力」という3つの資質の育成を目的として行われており、現在は、大学や企業、学校運営協議会の構成員であるPTAや同窓会、地域社会と連携した「広島皆実Zest探究コンソーシアム」の設置に向けて取り組んでいます。

コンソーシアムでは、構成メンバーが外部講師として生徒の探究活動に指導・助言を行うことでサポート。そのほか、近隣大学の教員や学生と連携したカリキュラム開発、成果発表会の実施などにより、生徒の探究活動へ取り組む意欲が高まったとのことで、将来的には、地域や企業から課題を募集し、高校生がその解決に向けたアイデアを提案するといった取組も検討しているそうです。

志々田委員からは、地域との関わりについての質問があり、黒田校長から、衛生看護科・専攻科が行う「よりみちカフェ(認知症カフェ)」の取組や、学校が隣接するエリアで進む地域再開発プロジェクト「Deshioプロジェクト」における地域社会との連携について紹介していただきました。

最後に校舎内を案内していただきました。今年度から盛夏服が導入されたそうです。

訪問日はちょうど文化祭初日にあたり、体育館では文化部の生徒による発表が行われていました。

部活動など3学科が一緒の活動も多く、普通科、看護科、体育科の生徒が探究授業や部活動を通じて交流し、相互に刺激を与え合う環境が良い相乗効果を生んでいます。