ページの先頭です。

本文

当館に譲与された赤羽刀

| 銘文 | 備之後州芦田郡府中住広瀬隆重作之/ |

| 嘉永元(1848)年戌申八月吉祥日願主伯州日野郡多里宿川上屋彦次郎 | |

| 年代 | 江戸末期 |

| 種別 | 刀 |

赤羽刀

昭和20(1945)年9月、当時日本を占領していた連合国軍(GHQ)は、日本の武装解除の一環として全国に刀剣など武器類の提出を命じ、接収された数十万口の刀剣類は、当時赤羽(東京都北区)にあったアメリカ軍の倉庫に集められました。これらは「赤羽刀」と総称され、長らく公開が切望されていた刀剣類です。

さて、その赤羽刀は昭和22(1947)年、関係者の努力によって美術的価値の高いもの約5,500口が日本に返還されました。その後、所有者への返還が始まりましたが、4,500口を超える刀剣類が所有者不明のまま東京国立博物館の収蔵庫で保管されてきました。ところが平成7(1995)年、「接収刀剣類の処理に関する法律」が成立し、赤羽刀は全国の公立博物館等に無償譲与され広く公開・活用されることになりました。

広島県では,五つの施設に県にゆかりの深い刀剣類83口が譲与されました。これらは鞘などの外装はなく刀身は錆びていましたが、有名な三原の刀鍛冶の作品や広島藩の刀鍛冶・播磨守輝広の作品、三次住の刀鍛治の作品、全国の赤羽刀の中で最も長大な刃長137cmの刀など大変貴重な刀剣が多く含まれています。

現在、当館では、これらの研磨・修理など保存・活用に向けた取組を行っています。全て完了するのはかなり時間がかかると思われますが、研磨修理を終えたものから順次展示会等で公開しています。

その多くが武器として製作され、そののち、美術工芸品や文化財としても受難の道をたどった赤羽刀を、技と美と歴史資料の視点から御覧いただき、再びこうした受難の文化財をつくることのない平和な社会の尊さに思いをはせていただければと思います。

|

|

|

|

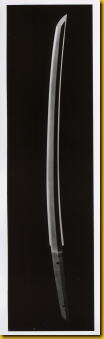

| 銘文 備後三次住宍戸定広/ | 銘文 備後三次住横山祐秀作/ | ||

| 文久三(1863)年七月日作之 | 元治二(1865)年二月日 | ||

| 年代 江戸末期 | 年代 江戸末期 | ||

| 種別 刀 | 種別 刀 | ||