本文

広島県小学校教育研究会 理科部会

会長 宮本 文雄(広島市立神崎小学校)

会長 宮本 文雄(広島市立神崎小学校)

■■つぎの情報を更新しました■■

○第60回広島県小学校理科教育研究大会(西部大会)の第二次案内掲載しました。

会則(PDF)

会則(PDF)

研究大会(令和7年度)

研究大会(令和7年度)

第60回広島県小学校理科教育研究大会(西部大会)

■日時 令和7年10月17日(金曜日)

■大会主題 「グローバル社会を生き抜く心豊かな人間を育てる理科教育」

■研究主題 「自ら課題を見付け、主体的に解決する理科教育の在り方-協働的な学びと個別最適な学びの一体化をめざして-」

■会場 府中町立府中中央小学校 (広島県安芸郡府中町浜田二丁目6番1号)

■公開授業 第3~6学年(各学年1学級ずつ実施予定)

■記念講演 講師:安田女子大学 児童教育学科 教授 土井 徹 先生

研究大会(令和6年度)

研究大会(令和6年度)

第57回全国小学校理科教育研究協議会研究大会広島大会

第57回全国小学校理科教育研究協議会広島大会が、令和6年11月21日~22日に開催されました。

詳細はこちらをご覧ください。

https://sites.google.com/view/hiroshimarika/home

研究大会(令和5年度)

研究大会(令和5年度)

第58回広島県小学校理科教育研究大会(東部大会)

■日時 令和5年10月26日(木曜日)

■大会主題 「グローバル社会を生き抜く心豊かな人間を育てる理科教育」

■研究主題 「自ら考え学習する児童を育成する主体的で対話的な問題解決学習の創造」 ~思考力・判断力・表現力を高める学習活動を通して~

■会場 三原市立本郷西小学校 (広島県三原市本郷町南方4003番地)

■公開授業 第3~6学年(第4~6学年はビデオによる授業公開)

■記念講演 「今こそ子供に付けたい理科の力」

広島大学大学院 人間社会科学研究科 准教授 博士(教育学) 木下 博義 先生

公開授業学習指導案

| 学年 | 教科 | 単元名 |

学習指導案 |

|---|---|---|---|

|

3年 |

理 科 |

「音を出して調べよう」 |

学習指導案(3年生) (PDFファイル)(1.81MB) |

|

4年 |

理 科 |

「とじこめた空気と水」 |

学習指導案(4年生) (PDFファイル)(2.81MB) |

|

5年 |

理 科 |

「物のとけ方」 |

学習指導案(5年生) (PDFファイル)(2.81MB) |

|

6年 |

理 科 |

「てこのはたらき」 |

学習指導案(6年生) (PDFファイル)(2.59MB) |

〈三原市小中学校教育研究会小学校理科部会の実践について〉

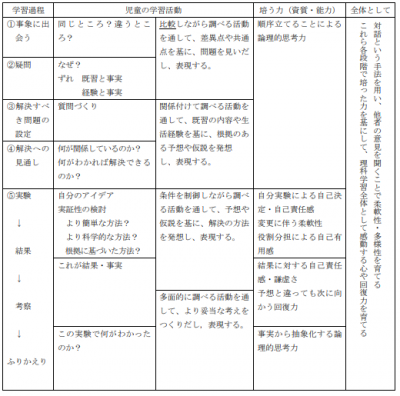

研究主題「自ら考え学習する児童を育成する主体的で対話的な問題解決学習の創造」 ~思考力・判断力・表現力を高める学習活動を通して~

三原市小学校理科部会では、研究仮説を「問題解決学習を展開し、自分で考えた実験・観察を行えば、思考力・判断力・表現力を高めることができるであろう。」と設定し、問題解決の過程における一連の児童の思考の流れを丁寧に想定しながら、授業づくりに取り組みました。

三原市小学校理科部会では、次のように問題解決の過程を整理しました。

※4~6年生は、ビデオ等による授業提案を行いました。

研究大会(令和4年度)

研究大会(令和4年度)

第57回広島県小学校理科教育研究大会(北部・芸北大会)

■日時 令和4年10月14日(金曜日)

■大会主題 「グローバル社会を生き抜く心豊かな人間を育てる理科教育」

■研究主題 「自然の事物や現象に目を向け,問題解決を通して新たな価値を創造する児童の育成」 ~要因を追究する問いを設定し,見方・考え方を働かせた授業づくりを通して~

■会場 三次市立和田小学校 (広島県三次市向江田町3363ー6)

■公開授業 第3~6学年

■記念講演 「これからの社会に生きる子供たちに獲得させたい力」

広島大学名誉教授,文部科学省国立教育政策研究所名誉所員 角屋 重樹 先生

公開授業学習指導案

| 学年 | 教科 | 単元名 |

学習指導案 |

|---|---|---|---|

|

3年 |

理 科 |

「じしゃくのふしぎ」 |

学習指導案(3年生) (PDFファイル)(1.62MB) |

|

4年 |

理 科 |

「ものの温度と体積」 |

学習指導案(4年生) (PDFファイル)(1.61MB) |

|

5年 |

理 科 |

「ふりこのきまり」 |

学習指導案(5年生) (PDFファイル)(1.65MB) |

|

6年 |

理 科 |

「水溶液の性質」 |

学習指導案(6年生) (PDFファイル)(1.58MB) |

〈三次市立和田小学校の実践について〉

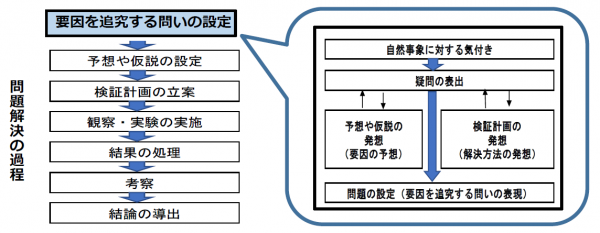

研究主題「自然の事物や現象に目を向け,問題解決を通して新たな価値を創造する児童の育成」 ~要因を追究する問いを設定し,見方・考え方を働かせた授業づくりを通して~

和田小学校では,研究仮説を「要因を追究する問いを設定し,見方・考え方を働かせた授業づくりを行えば,自然の事物現象に目を向け,問題解決を通して新たな価値を創造する児童を育成することができるだろう。」とし,児童が既習事項や生活経験を関連付けて要因を予想,対話を通して考えを深めながら,問題文として表現し問題を設定する授業づくりに取り組んでいました。

【要因を追究する問いの設定について】

和田小学校では,「要因を追究する問い」を,児童が自然事象と出会い,「なぜ?」「どうして?」と抱いた疑問に対して,「何が」「どのように」関係しているか要因を予想し,これから解決していく問題として設定したものとした。

要因を追究する問いを設定するために以下の4つの手立てを行った。

-

比較させ,疑問を抱かせる事象提示

複数の自然事象を比較させ,共通点や差異点を整理する。事象同士あるいは事象と既有知識との間に違いを見いだし疑問を抱かせる。児童から出た疑問は,繰り返し出てくる言葉に着目させ,全体で1つのものに焦点化する。 -

既習事項や生活経験を関係付けた予想

既習事項や生活経験,導入時の体験活動等を関係付けながら,「何が」疑問を抱いた自然事象が生じる要因なのかを,図や文章を用いて予想させる。 -

対話の充実

「~と同じで,~と違って,質問があって…」のように,他者の考えとつなげて自分の考えを述べながら,対話を通して考えを深めたり再構築したりできるようにする。具体物を用いたりICTを活用して児童のノートや図を示したりしながら話し合うことで,視覚的に分かりやすく捉えさせ,比較・分類・集約していく。 -

ワークシートの活用

【自然事象の比較】→【疑問の表現】→【予想】→【要因を追究する問いの設定】等の思考の流れに沿って,自分の考えを表現できるようにする。

研究大会(令和3年度)

研究大会(令和3年度)

第56回広島県小学校理科教育研究大会(福山大会)

■日時 令和3年10月22日(金曜日)14:30~16:45

■大会主題 「グローバル社会を生き抜く心豊かな人間を育てる理科教育」

■研究主題 「自ら学び続ける児童を育成する主体的で対話的な問題解決学習の創造~思考力・判断力・表現力を高める網引ツールの活用を通して~」

■研究発表校 福山市立網引小学校

■講演 「SDGsの時代に求められる小学校理科の授業づくり」

岡山大学大学院教育学研究科理科教育講座 教授 ESD協働推進室 室長 藤井 浩樹 先生

〈網引小学校の実践について〉

研究主題「自ら学び続ける児童を育成する主体的で対話的な問題解決学習の創造」

~思考力・判断力・表現力を高める網引ツールの活用を通して~

網引小学校では,研究仮説を,「網引ツールを活用して児童の思考力・判断力・表現力を高める工夫をすれば,自らの疑問を広げる問題発見・解決の力や,他者と対話的に学習を進める力など,自ら学び続ける児童の力を高めることができる」と設定し,以下の3点の取組を中心に進めていました。(研究の詳細は,研究紀要をご覧ください。)

(1)理科の学習を進める原則を示す「網引授業モデル」の活用

網引授業モデルで,問題発見・解決型学習の過程を明確化することにより,学校全体で系統性を意識し,問題解決の過程に基づいた授業作りや各過程での留意点などの共通認識を図ることで,問題発見・解決の力や思考力・判断力・表現力を高める。

また,単元の導入と終末部分に,昨年度の取り組みを元にした例示を複数示し,教師が単元に合わせて選択し,活用できるようにすることで,児童の主体性や自己肯定感の向上など,「学び続ける力」を高める。

(2)児童の疑問を広げるための工夫を示した「学びづくり案」の作成

児童の「学び続ける力」を育成する授業づくりのために,「 児童の疑問を広げるための発問を単元計画に記述する」,「重点的に活用する『網引ツール』を本時のどの活動でどのように活用するのかについて詳細に書き示す」の大きく2つの工夫を行い,児童の思考力・判断力・表現力をどのように働かせればよいのか,可視化たり,校内研修などで重点的に検討し,精選したりして,授業を行う。

(3)児童の思考力・判断力・表現力を高める「網引ツール」の活用

網引小学校では,理科において各学年で重点的に活用する「考え方」をツール化した「網引ツール」を作成し,授業の中で活用することができるようにしている。

「各学年で系統的に学年ごとに重点的に扱う「考え方」の活用を促すことができる。」「考え方を視覚的にとらえることができるため,児童が考え方を身につけるための支援になる。」「自分の考えを表現して捉えることができる。」など多くの利点があげらている。

※本大会は,新型コロナウィルス感染拡大の状況を踏まえ,研究発表と講演をweb配信で行いました。

小西 宏明 (義務教育指導課)

◆ 関係情報や参考になる取組みなどを紹介しています ◆

1 関係機関における参考資料について

学習指導要領関連

■学習指導要領等(文部科学省)

平成29年3月公示の学習指導要領や学習指導要領解説がまとめられています。

■理科の改訂のポイント(独立行政法人教職員支援機構)

学習指導要領の小学校理科の改訂のポイントについて,動画にまとめられています。校内で研修を行う際の資料としてご活用いただけたらと思います。

学習評価関連

■「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料(国立教育政策研究所)

各学校において,学習評価を進める際の参考として,単元の評価に関する事例に沿って,評価規準の設定を含めた指導と評価の計画,具体的な評価方法,評価対象とした具体的な児童の学習状況について示されています。

■新学習指導要領に対応した学習評価(小学校 理科)(独立行政法人教職員支援機構)

学習指導要領小学校理科に対応した学習評価について,動画にまとめられています。校内で研修を行う際の資料としてご活用いただけたらと思います。

■評価規準の作成のための参考資料(理科)(PDF 268.5KB)(国立教育政策研究所)

各学校において,評価規準を設定する際の参考として,学習指導要領の各教科の目標,学年(分野)別の目標及び内容,評価の観点及びその趣旨を踏まえて,評価規準に盛り込むべき事項及び評価規準の設定例が示されています。

1人1台端末/デジタル機器関連

■理科の指導におけるICTの活用について(文部科学省)

(解説動画,解説で使用している資料)

理科の指導におけるICT活用について,動画にまとめられています。

■StuDX Style(スタディーエックス スタイル)(文部科学省)

小学校理科の事例を含め,1人1台端末の活用方法に関する優良事例がまとめられています。

全国学力・学習状況調査関連

■理科映像指導事例集(国立教育政策研究所)

平成30年度全国学力・学習状況調査において明らかになった課題を踏まえ,理科の学習指導の改善・充実のポイントを15分程度に凝縮した授業動画が掲載されています。新学習指導要領(平成29年告示)にも対応しています。

■平成30年度全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた理科の学習指導の改善・充実に関する指導事例集(国立教育政策研究所)

上記の理科映像指導事例集の各事例の概要や学習指導案,授業で使用した教材等の紹介,指導の工夫などを指導事例集として掲載しています。

■令和4年度全国学力・学習状況調査の調査問題・正答例・解説資料について(国立教育政策研究所)

理科が出題された令和4年4月19日に実施した「令和4年度全国学力・学習状況調査」の調査問題,正答例,解説資料について公開されています。

■令和4年度全国学力・学習状況調査 報告書・調査結果資料(国立教育政策研究所)

理科が出題された令和4年度全国学力・学習状況調査の「報告書」「調査結果」が掲載されています。

■全国学力・学習状況調査の調査結果を踏まえた授業アイディア例(国立教育政策研究所)

調査結果において課題として考えられる内容が児童へ確実に定着していくよう,学習指導の改善・充実を図る際の参考となる資料として,「授業アイディア例」が作成されています。

■理科の学習指導の改善・充実に関する資料(国立教育政策研究所)

全国学力・学習状況調査の理科の調査で得られた結果を詳細に分析し,報告書や指導事例集が作成されています。

その他

■小学校理科の観察,実験の手引き(文部科学省)

本手引きでは,観察,実験に関する基本的な内容が解説され,観察,実験の装置や器具の使用法,実験の注意点などがまとめられています。

■言語活動の充実に関する指導事例集【小学校版】(文部科学省)

それぞれの教科などにおいて言語活動を充実する際の基本的な考え方や,言語の役割を踏まえた指導について解説されているととともに,優れた指導事例(10)が収録されています。

■国際学力調査(文部科学省)

OECD生徒の学習到達度調査(PISA2012)及び国際数学・理科教育動向調査(TIMSS2011)について

■特定の課題に関する調査(理科)(国立教育政策研究所)

理科教育における観察,実験に焦点を当てて調査結果が示されています。授業改善の参考になります。

■科学技術振興機構(JST)科学技術理解増進事業

学校への支援活動を活用しましょう

2 広島県における参考資料及び理科関係の事業について

■令和元年度 広島県学力調査報告書等

IPPO~校内研修支援プログラム~の活用法についても掲載しています。

■言語活動の充実のための指導資料

児童の思考力・判断力・表現力などを確誠にはぐくむためには,各教科の指導の中で,基礎的・基本的な知識・技能を習得させるとともに,観察・実験やレポートの作成,論述といったそれぞれの教科の知識・技能を活用する学習活動を充実させる必要があります。

そして,これらの学習活動の基盤となるのは,言語に関する能力であり,各学校においては,国語科のみならず,すべての教科などで言語活動を充実することが求められています。

□言語活動の充実のための指導資料(小学校理科)(PDF 655.6KB)

■県立教育センター

研究紀要,広島県科学賞の情報,理科学習指導案の例,理科の研究報告は理科教育の参考になります。

研究紀要に記載されている理科に関係した研究

□第42号 課題の解決に必要な知識・技能を活用する力を育てる授業の在り方―思考プロセスを踏まえた授業モデルの作成を通して―

□第41号 課題の解決に必要な知識・技能を活用する力を育てる授業の在り方―思考プロセスを踏まえた授業モデルの作成を通して―

■理科支援員配置事業

小学校における理科支援員配置事業の実績や教材・教具アイディア集をまとめています。

□広島県理科支援員配置事業(H24)

理科支援員が,配置校で作成された34の教材・教具をアイディア集にまとめました。小学校第5学年と第6学年の教材・教具が紹介されています。授業にご活用ください。

□サイエンス・コラボ・ティーチャー事業(H21)

小学校5,6年生を対象に,観察,実験などの支援をするため理科支援員の配置と大学教員,退職教員,企業技術者などの外部人材の派遣を行いました。その活用例を紹介しています。

□サイエンス・コラボ・ティーチャー事業(H22)(PDF 3.46MB)

理科支援員配置校における実践の中から,参考となる事例をまとめてみました。

3 実験を安全に行うために

観察や実験,野外観察などの活動は,理科学習では欠かすことのできない,主要な活動です。これらの活動を安全で適切に行うためには,指導計画などの検討や予備実験の実施,危険要素の検討,環境整備などについて,十分な準備や配慮が必要です。

しかし,事故を心配する余り,板書や口頭による説明にしてしまうのでは,望ましい授業にはなりませんので,周到な準備のもとに,積極的に観察や実験,野外観察などを実施してください。

なお,薬品の管理や廃棄についても,学校薬剤師などの指導も仰ぎながら,関係法令にのっとって保管や処理を行ってください。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)