- トップページ

- 広島県動物愛護センター

- 動物は正しく飼いましょう!

動物は正しく飼いましょう!

愛情と責任を持って、最後まで飼いましょう。

- 動物種によっては10年以上寿命があります。飼うのであれば家族の一員としてその動物を迎え、地域社会にも受け入れられるよう適正に飼いましょう。

- 万が一飼えなくなってしまったときは、手を尽くして新しく飼ってくれる人を探しましょう。

- 飼育する上で何か難しいことがあれば獣医師やトレーナーなどの専門家に相談してみましょう。解決の糸口が見つかるかも知れません。

- 飼う前によく考えて、ずっと飼い続けることができないと思ったら「飼わない」と決めることも動物に対する立派な愛情です。

動物の習性を理解して飼いましょう。

動物の種類や習性に応じて、動物の健康と安全を確保するように努めなければなりません。

※ 家畜化されていない野生動物等は飼養が大変です。

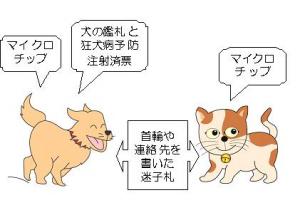

動物にはマイクロチップを装着しましょう。

動物の所有者を明らかにするために、マイクロチップを装着しましょう。

繁殖制限をしましょう。

動物の数が増えて、適正な飼育が困難になったり、近所に迷惑をかけたりします。

そうなる前に、不妊去勢手術を受けさせましょう。また、不妊去勢手術には、生殖器にかかわる病気のリスクが少なくなるなどの利点もあります。詳細はリーフレット「ふやさないのも愛 (PDFファイル)(390KB)」をご覧ください。

万が一、出産した場合は、母親から乳をもらっている間ではなく、社会化期を避けて、知り合いなどに渡すようにしましょう。詳細は「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準のあらまし」をご覧ください。

近所迷惑にならないように飼いましょう。

無駄吠え防止のしつけ、糞尿の始末、飼育場所周囲の掃除などを徹底し、近所迷惑にならないように飼いましょう。

→(リーフレット)犬による「めいわく」をなくそう (PDFファイル)(890KB)

動物の健康状態に気を配りましょう。動物由来感染症についての知識も深めましょう。

動物は言葉を話すことができません。動物の健康を守ってあげられるのは、飼い主さんだけです。日ごろから健康状態には気を配りましょう。

健康管理については、動物の健康管理について (PDFファイル)(127KB)をご覧ください。

また、タバコの副流煙は人だけでなく一緒に暮らす犬や猫の健康にも悪影響を与える可能性があります。受動喫煙の害に気をつけてください。化学薬品(消臭剤、殺虫剤など)も、嗅覚の鋭い犬や猫には想像以上のストレスとなる可能性があるので、近くで使用することは控えましよう。

動物の病気の中には、人間にもかかる病気があります。これらを人獣共通感染症または動物由来感染症といいます。動物と人がともに健康に生活するために、人獣共通感染症についての知識も深めましょう。人獣共通感染症については、人獣共通感染症について (PDFファイル)(159KB)をご覧ください。

犬は法律や条例を守って飼育しましょう。

1.犬は登録し、狂犬病予防注射を受けましょう!(狂犬病予防法第四条、第五条)

「狂犬病予防法」の規定により、飼い主は市町役場で犬を登録し、毎年狂犬病予防注射を受け、鑑札と注射済票を犬の首輪等につけなければなりません。

狂犬病はいつ日本に入ってくるかわからない、恐ろしい病気です。

日本での狂犬病の蔓延を未然に防ぐために、1年に1回、狂犬病予防注射を受けさせましょう。

2.犬はつないで飼いましょう!(広島県動物愛護管理条例第五条)

「広島県動物愛護管理条例」において、犬の放し飼いは禁止されています。

少しの時間だから、散歩のかわりに…そんな理由で犬を放していませんか?

うちの犬は悪いことはしないから…と思っているのは飼い主さんだけかもしれません。

犬が交通事故にあったり、人に迷惑をかけたりしないように、犬は必ずつないで飼いましょう。

3.標識を掲示しましょう!(広島県動物愛護管理条例第六条)

「広島県動物愛護管理条例」において、犬を飼育している施設では、出入り口や外部から見えやすい場所に、飼い犬を飼育している旨の標識を掲示することとなっています。

犬は、知らない人が急に入ってくるとびっくりして、訪問客にほえかかったり、咬みついたりすることがあります。これらを防止するために、標識を掲示しましょう。

標識は標識 (12KB)からダウンロードできます。

猫の飼い方を学びましょう。

1 不妊・去勢手術しましょう!

センターに収容される猫の多くは、生後間もない子猫です。不妊・去勢手術による繁殖制限をしましょう。

2 完全室内飼育しましょう!

屋外で飼育すると、他の猫から感染症をもらったり交通事故にあう可能性が高くなります。これらの予防のために屋内で飼育しましょう。→ 猫は完全室内飼育しましょう (PDF)(168KB)

猫は完全室内飼育しましょう (PDF)(168KB)

3 迷子札・マイクロチップを装着しましょう!

行方不明になった場合でも飼い主さんが誰か分かるように迷子札・マイクロチップを装着しましょう。

万が一、出産した場合は、母猫から乳をもらっている間ではなく、社会化期を経た後に、知り合いなどに渡すようにしましょう。詳細は「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準のあらまし」をご覧ください。

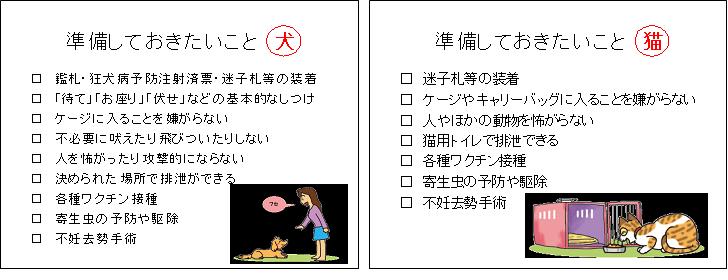

「いざ」という時に備え、日ごろからしつけや健康管理を適切に行いましょう。

災害は、突然やってきます。ペットが迷子になったり、ペットを連れての避難が困難となる状況も予想されます。

そこで、いざという場合を考えてふだんから準備をしておきましょう。

飼い主の明示

動物が迷子になった時、犬が保護された時、必要となるのが識別情報です。

大切なペットのために、鑑札や狂犬病予防注射済票、名札、マイクロチップの装着など、飼い主の明示を徹底しましょう。

「しつけ」をし、社会性を身につけておきましょう。

緊急時に安全に避難し、人が集まった場所において他の避難者に迷惑をかけないためには、基本的なしつけが必要となります。犬では、「無駄吠えをさせない」「飛びつかせない」ことと、「待て」「座れ」などの基本的なしつけが必要となります。猫では、人とのふれあいに慣らしておくことが必要です。

キャリーバックやケージにもならしておきましょう。

健康管理

避難所には多数のペットが集まるため、感染症が流行する恐れもあります。ワクチン接種とダニ、ノミの駆除などは必ずしておきましょう。

他のペットとのトラブルを未然に防ぐため、望まれない命を作らないために、避妊去勢手術をしておくことも重要です。

動物用避難用具の確保

救援物資はすぐには届きません。最低でも5日分は必ず用意しておきましょう。

大切なペットのために、キャリーバックやペットケージ、「ペット用非常持出袋」を準備しておきましょう。

「ペット用非常持出袋」の例

フード、水、薬:最低でも5日分は必要

ペット用品:ペットシーツ、新聞紙、リード、食器、キャリーバック、糞尿処理用具など

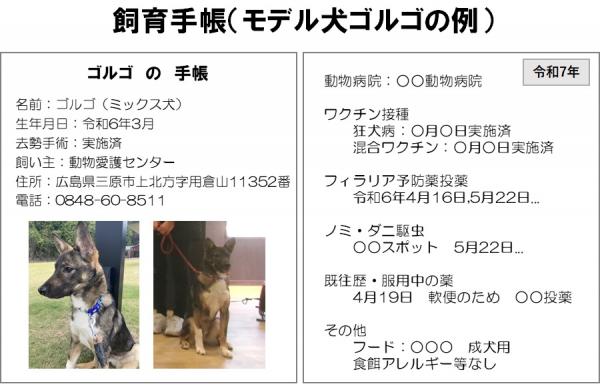

飼育手帳:飼い主の連絡先、ペットの写真、ワクチン接種状況、病歴や服用中の薬剤など

預け先の確保

自分で面倒が見られなくなってしまったときのために、親戚、友人など、ペットの預け先を探しておきましょう。

チェックしてみよう!

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)