研究成果・提言 ダウンロード

原子爆弾投下前 軍都広島

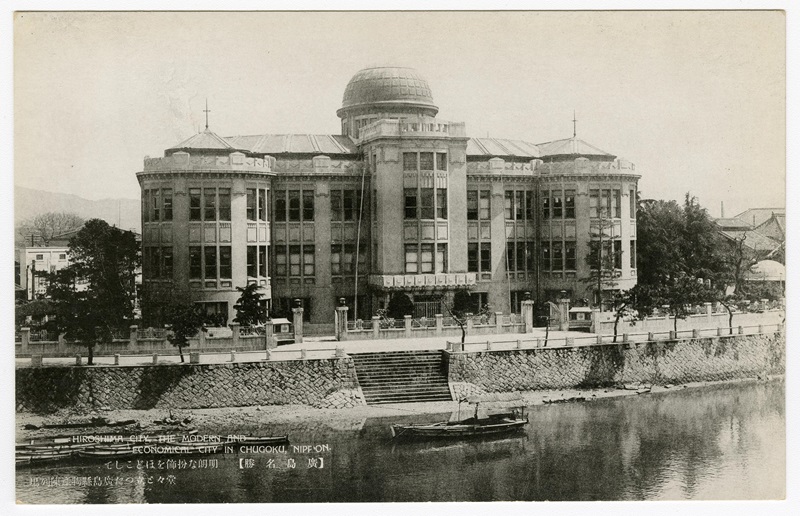

被爆前の産業奨励館(現、原爆ドーム)

被爆前の産業奨励館(現、原爆ドーム)

(広島市公文書館所蔵)

1589年:毛利輝元が、太田川のデルタに広島城を建築

都市としての広島の歴史が始まる。江戸時代、地方都市では名古屋、金沢などに続く大城下町だった広島。明治維新以降、広島県庁や広島鎮台(のち第5師団)が置かれたことにより政治都市・軍事都市として地域の中心地として発展。

1888年:広島に第5師団設置

1889年:宇品港竣工

港に加え、山陽鉄道や市内路面電車などの鉄道や道路網が整備された。広島には第1次世界大戦後から第2次世界大戦中にかけて重化学工業の大工場が点在し、広島の産業の主役として発展。

1894年:日清戦争勃発

戦前より日本有数の軍都であった広島。広島城は軍の拠点となり、1894年7月に始まった日清戦争を機に、随一の派兵基地、兵站基地(人員・兵器・食糧などの補給などを行う拠点)となった。

1902年:広島高等師範学校開校

「教育の西の総本山」と称され、東京高等師範学校と並んで日本の教育界をリードする存在であった。併せて、中央官庁や地方機関や全国企業の支店などが多数設置され、行政拠点都市・軍都・学都としての歩みが、近代都市広島を形成していった。

1929年:大久野島に毒ガス製造工場建設

軍事機密として当時の地図にも載っておらず、一般的には知られていなかったが、瀬戸内海の大久野島(竹原市)では毒ガスの製造が行われていた。

さらに、広島市内には、第2次世界大戦末期、本土決戦に備え、西日本地域の軍を統括するために、新たに第2総軍の司令部も設定され、軍事都市としての重要性を一層高めた。

原子爆弾の投下

被爆後の産業奨励館(現、原爆ドーム)

被爆後の産業奨励館(現、原爆ドーム)

撮影/川本俊雄氏 提供/川本祥雄氏

1945年8月2日:広島への原爆投下命令

7月25日、米国は、原子爆弾の投下目標を、広島、小倉、新潟、そして長崎の4都市に絞り、(当初は京都も対象に含まれていたが、政治的理由により除外)8月2日に広島を第1目標とする命令が発せられた。

1945年8月6日 午前8時15分

「リトル・ボーイ」と命名された原子爆弾を搭載するB29エノラ・ゲイ号が、未明にマリアナ諸島のテニアン島を飛び立ち、広島を目指した。晴れ間が広がっていた広島の朝、午前8時15分、原子爆弾を投下。爆弾は約43秒間落下した後、投下目標の相生橋よりやや南東の島病院の近く、地上約600メートルの上空で核爆発を起こした。爆発の瞬間、巨大な火球から強烈な熱線が放出され、周辺の地表面は3,000 ~ 4,000度にも達した。最大風速440m/秒の強烈な爆風が放射状に広がり、約10秒後にはほぼ市街全域に達した。

熱線の放出は短時間であったが、極めて強烈で、爆心地から1キロメートル地点にいた人々は即死するか重度の火傷を負い、3キロメートル以上離れた地点でも、服を着ていない部位に火傷を負った。爆心地から2キロメートル以内の木造建築は全壊し、多くの人々がその下敷きになるなどして命を落とした。

爆発から30分後には、熱線による自然発火と倒壊した建物からの発火が延焼して大火災が発生。爆心地から2キロメートル以内は燃え尽くし、多くの人が焼け死んだ。

また、原子爆弾から放出された放射線は、人体に深刻な影響を引き起こした。爆心地から1キロメートル地点の放射線量は、中性子線・ガンマ線合わせて4グレイ。それは半数の人が死に至る量だと推定されており、外傷がなくても放射線を浴びた数日後に発病し、死に至る人が続出。残留放射能や直後に降った放射性落下物を含む「黒い雨」により、周辺居住者や入市者も放射線を浴びた。

8月6日原爆投下時の広島市には、居住者、軍人、通勤等による入市者を含め、約35万人の人がいたと推定されている。日本人だけでなく、米国生まれの日系米国人や東南アジアからの留学生、当時日本の植民地であった朝鮮、台湾、中国大陸からの人々など様々な国籍の人々がおり、彼らも原爆の惨禍に巻き込まれた。

原爆による死者数は、いまだに正確につかめていないが、原爆が投下された1945年の12月末までの原爆による死亡者は14万人±1万人と推計されている。

| 原爆投下時刻 |

昭和20(1945)年8月6日 午前8時15分 |

|---|---|

| 被害状況 |

|

| 死者(昭和20[1945]年12月末) |

約14万人±1万人(長崎は約7.4万人±1万人) |

| 被爆者の現状(令和6[2024]年3月末) |

人数:全国106,825人(うち広島市内37,818人) |

※「ポケット版ヒロシマ平和情報」(広島市平和推進課)、「原爆被爆者対策事業概要」(広島市原爆被害対策部)より抜粋

動き出す広島の復興

被爆直後の復興

広島の街は原子爆弾により、建物や交通施設、通信施設、上下水道などの都市インフラ施設が徹底的に焼失・破壊された。広島市の復興は、全国115の戦災都市の一つとして国の戦災復興事業による都市基盤の整備として着手された。

- 1945年8月8日(被爆2日後):山陽本線(国鉄) 広島駅と横川駅間の運転を再開

- 1945年8月9日(被爆3日後):一部路面電車区間の運転再開

- 1945年8月10日(被爆4日後):牛田水源地の電動送水ポンプの運転再開(予備ポンプによる送水は8月6日午後2時頃から開始)

(再開後も漏水に悩まされた。水道管の補修も難工事であり、市周辺部にまで給水ができる状態に復旧するまでに9か月を要した。)

広島市の復興計画

広島市の復興計画については、市の復興審議会や新聞紙上などで、市民や行政関係者、外国人などから34件もの復興構想が提案された。復興がほとんど不可能と思われたほど破壊された都市で、復興計画は、当時として可能な限りの理想を追求していた。幅員百メートルの道路といった意欲的な道路計画や公園緑地計画が策定され、その用地を確保するため、土地区画整理が必要とされた。復興計画の推進は財政難の中で、関係者と市民の並大抵ではない努力と、時には市民に大きな負担が強いられる難事業であった。同時に、様々な形で寄せられた諸外国からの支援や励ましなどにも支えられながら、広島市民は被爆直後の数年間の危機を乗り越えようと奮闘した。

広島平和記念都市建設法

1949年:「広島平和記念都市建設法」制定

当初の復興計画(広島復興都市計画)は、財政難や人材難、資材不足、公有地不足といった様々な困難に直面した。被爆による壊滅的な打撃のため、広島ではほとんど税収が上がらず、財政難を極めていた。こうした事態に対処するため、濱井信三市長や市議会などの地元関係者が苦慮を重ね、国や国会に働きかけた。結果、特別法として「広島平和記念都市建設法」が制定され、住民投票を経て、同年8月6日に公布・施行された。

この特別法により国から広島市に特別補助や国有財産の無償譲渡などへの道が開かれ、復興が推進された。加えて、同法第一条で広島市は「恒久の平和を誠実に実現しようとする理想の象徴」たる「平和記念都市」として位置づけられ、「平和」を新たなアイデンティティとする今日の広島が形作られることとなった。

1952年「広島復興都市計画」を「広島平和記念都市建設計画」に改定

平和記念施設の建設という特別の事業が認められ、復興計画として特徴的な平和記念公園の建設が可能となった。

整備されつつある平和記念公園(1952)

整備されつつある平和記念公園(1952)

(広島市公文書館所蔵)

1955年 陳列館(のちの平和記念資料館本館)、平和記念館(のちの平和記念資料館東館)竣工

資金不足のために工事は長期間にわたって中断し、未完成の状態のまま放置された時期もあったが、着工から4年後に竣工した。

完成間近い平和記念館(1954年)

完成間近い平和記念館(1954年)

(広島市公文書館所蔵)

原爆ドームの周辺の様子(1955年)

原爆ドームの周辺の様子(1955年)

(広島市公文書館所蔵)

広島都市建設計画の効果は大きく、国からの財政的援助だけでなく、国から支援されているという精神的な支援が復興を加速させた。他方で、日本における復興は行政によるインフラ整備が中心であり、できあがった土地にどのような建物を建設し、生活を再建していくかは、地主や建築主、住民といった民間の力に頼らなければならなかった。しかし、財力の貧しい人々にとっては、住居の建設は極めて困難で、生活に追われてしまうことも少なくなった。

平和記念都市建設計画の実現の過程では、区画整理に対する反感など、市民の批判や不満が表出することもあった。このように復興は、そこで暮らす市民の負担や犠牲を伴うものであったことも忘れてはならない。

本記事は、広島県と広島市が連携して実施した、「ひろしま復興・平和構築研究事業」で作成した「広島の復興の歩み」を参考に作成しました。

このページに関連する情報

- 広島の復興の歩み

- 被爆者の方々の証言から学ぶ(外部サイト)NHK原爆の記憶 ヒロシマ・ナガサキ