研究成果・提言 ダウンロード

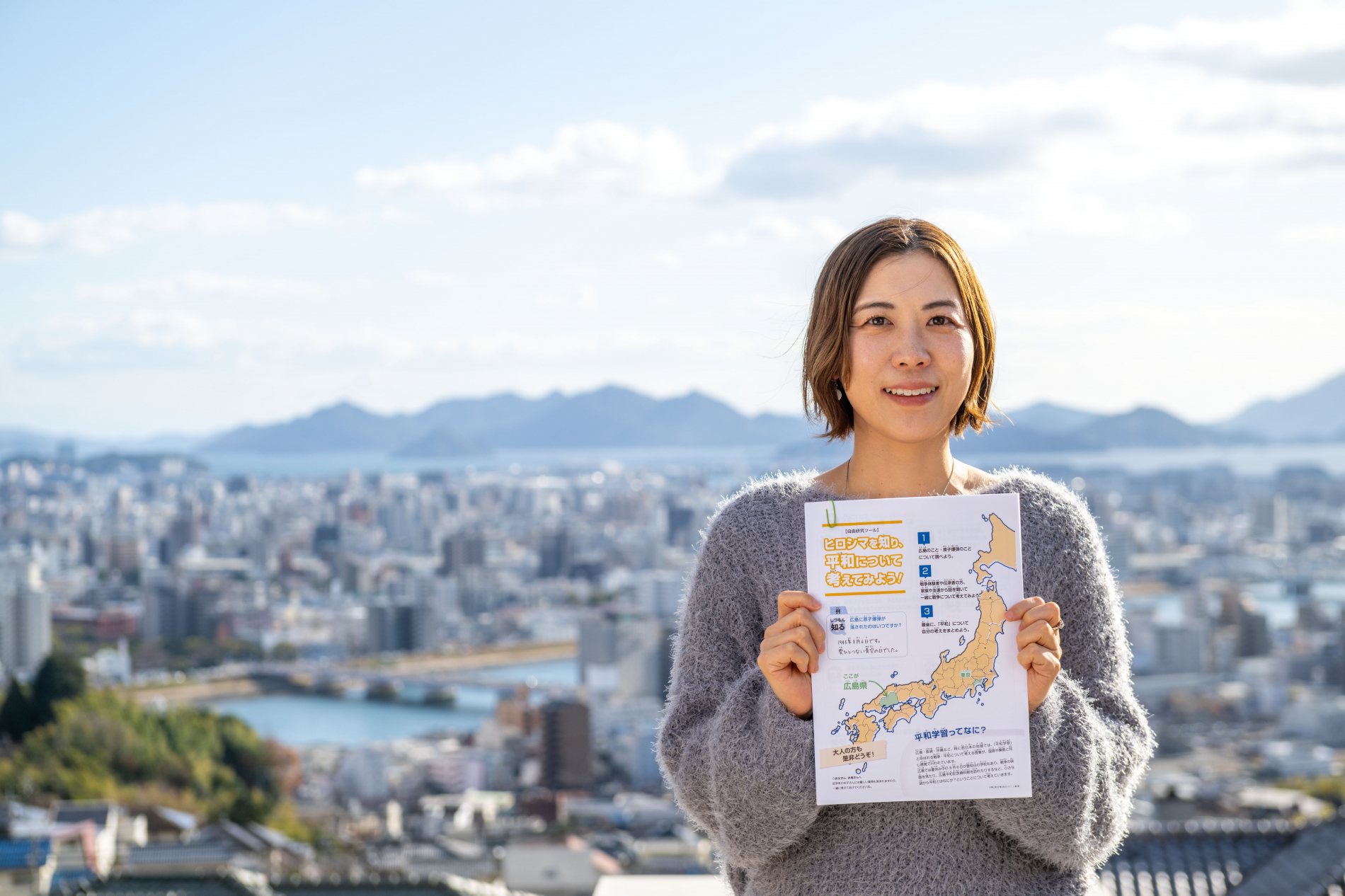

戦争を体験していない世代(第三世代)が、“ヒロシマ”を継いでいく方法を考える企画展「第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展」。戦後70年である2015年に東京都の東中野で初めて企画展を開催した後、関連するさまざまなイベントやプロジェクトを行ってきました。

実行委員会代表の久保田涼子(くぼた りょうこ)さんは広島出身の被爆三世で、過去に朗読劇「父と暮らせば」の方言指導に携わった際、「広島についてまだまだ知らないことがある。自分にもできる平和活動を行いたい」という気持ちで、企画展を計画したのだといいます。企画展のタイトル名にある「 」には、情報を受け取るだけでなく、自ら意志を持って過去の出来事を学び、聞き、考えて、自分なりの答えを入れてほしいという思いが込められています。

東京を拠点にWebデザイナーやデザインスクールの講師としても活躍されている

東京を拠点にWebデザイナーやデザインスクールの講師としても活躍されている

企画展は「知る」「学ぶ」「聞く」「考える」「継ぐ」のエリアで展開され、被爆者や被爆体験伝承者のインタビューを掲載したり、平和にまつわるパネル展示を実施。自分にできそうな平和活動は何かを考えるコーナーを設けたり、ワークショップを催して、実際のピースアクションにつながる工夫を凝らしました。

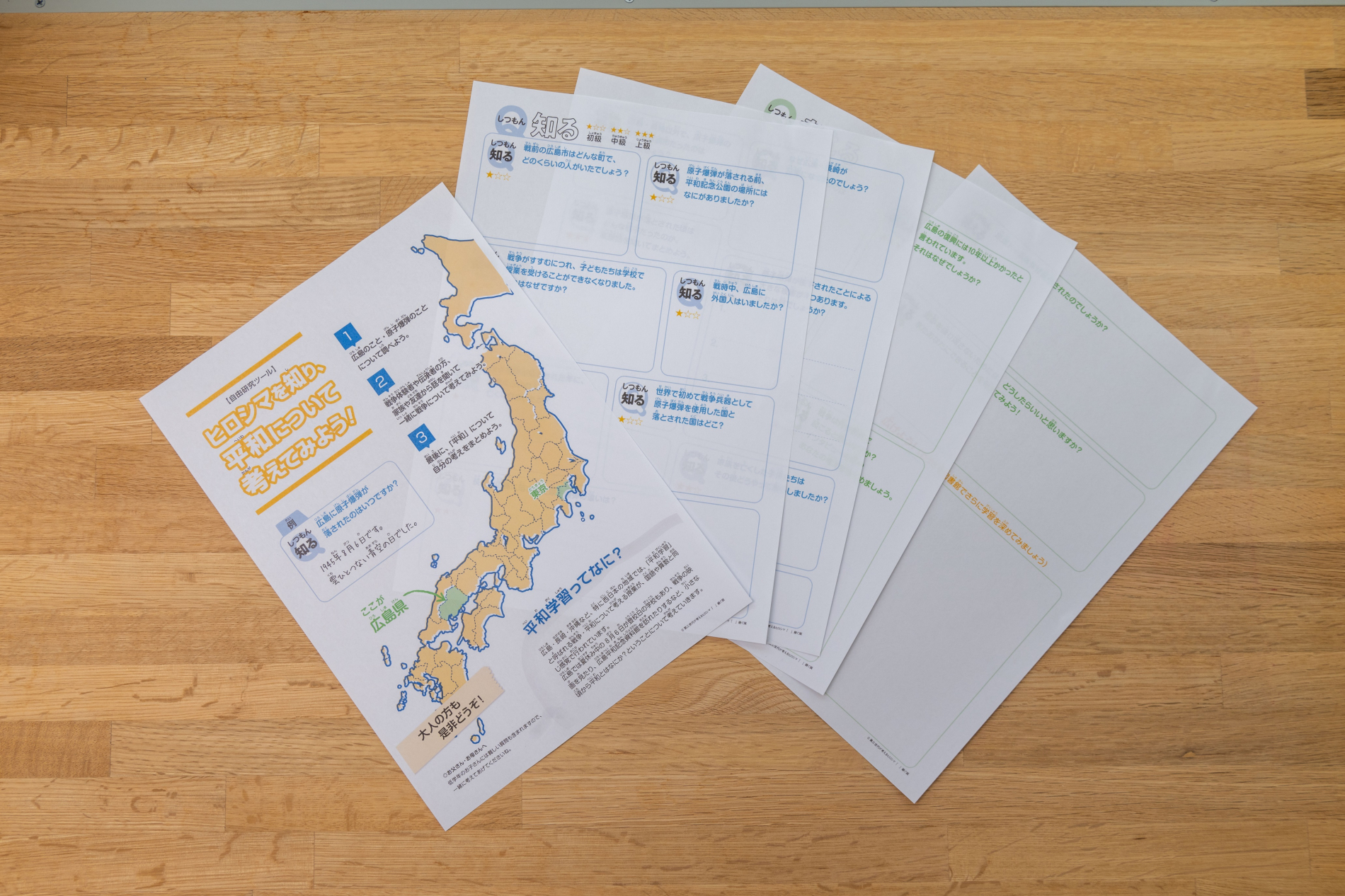

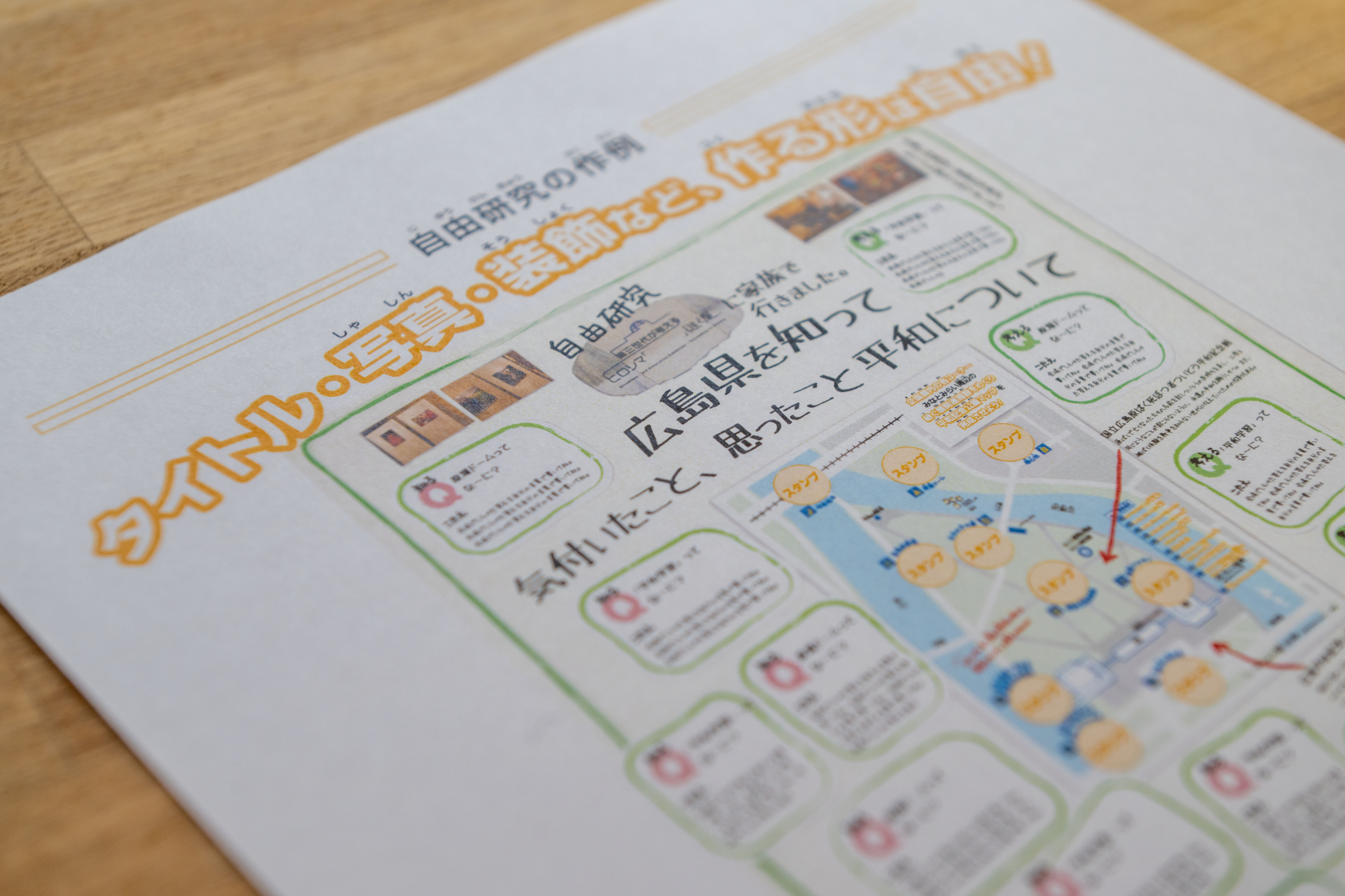

この企画展で用いられたのが、「ヒロシマを知り、平和について考えてみよう!」と題された自由研究ツールです。ツール内容は「知る」と「考える」で構成され、「知る」ページには「戦前の広島市はどんな町で、どのくらいの人がいたでしょう?」「原子爆弾が落とされた年に、どれくらいの人が亡くなりましたか?」「長崎と広島に落とされた原子爆弾の違いは?」といった問題がずらりと並んでいます。「考える」ページはさらに一歩進んで自分自身の考えを記す仕様になっていて、「戦争は何が原因で起こると思いますか?インタビューの話やあなたの考えをまとめましょう」「戦争を繰り返さないためには、どうしたらいいと思いますか?またあなたにできることを考えてみよう!」というような欄が設けられています。

「第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展」のHPから無料でダウンロードが可能

「第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展」のHPから無料でダウンロードが可能

ツールは企画展を巡る際の資料として使用されてきたほか、企画展に行かなくても自分で平和について学ぶ際にも使用できます。実際にツールを使用した親子連れのなかには、そのまま夏休みの自由研究として学校へ提出したり、ツールをベースに独自の視点をプラスして平和学習としてまとめ、新聞コンクールに応募した人もいたそうです。

「意外だったのは、全国の学校関係者から「自校の平和学習時の資料として使いたいのだけどダウンロードしてもいいですか」という問い合わせが多かったこと。広島では当たり前に行われている平和学習ですが、行っていない地域もあり、そういった地域の学校の先生たちは、何から始めていいのか悩むのだと初めて知りました」と久保田さん。

自由研究ツールは企画展開催後もより使いやすくなるようにとアップデートを重ねたという

自由研究ツールは企画展開催後もより使いやすくなるようにとアップデートを重ねたという

実際に使用した人たちからは「親子で平和を学ぶきっかけになった」「広島を訪れる前の事前学習に最適だった」というような喜びの声が寄せられているそうです。

「ツールの問題は初級、中級、上級の3つにレベル分けされていて、自分の学びに合わせて活用することができます。今後もたくさんの人にこのツールを使ってもらい、広島でも広島以外の場所でも、“ヒロシマを考えるきっかけ”になってくれたらと思います」。

問い合わせ

第三世代が考えるヒロシマ「 」継ぐ展

https://tsuguten.com/

記事内で紹介した自由研究ツールはこちらからダウンロードできます。

https://tsuguten.com/kenkyu