本文

令和7年度生涯学習振興・社会教育行政関係職員等研修【社会教育主事等研修(兼社会教育士フォローアップ研修)】報告

研修内容

【第1回】

令和7年6月19日(木曜日)13時30分~16時30分 〈集合対面・オンライン〉

(受講者38名)

開会行事・オリエンテーション(13時30分~13時45分)

開講あいさつでは、令和6年6月にまとめられた「第12期中央教育審議会生涯学習分科会における議論の整理」等をもとに、現代社会において、社会教育主事・社会教育士等社会教育人材の活躍が求められていることをお伝えしました。

オリエンテーションでは、「社会教育経営の理論と実際~連携・協働による地域ネットワークの形成と地域人材の育成~」というテーマで、全2回を通した研修であることを確認しました。

次に、アイスブレイクとして自己紹介を行いました。氏名と所属に加えて、「関心のある生涯学習・社会教育の領域」について伝え合い、意見交流を行いました。アイスブレイクを行ったことで、和やかな雰囲気になりました。

参加型パネルディスカッション(13時45分~15時50分)

●テーマ:「チームを超えた対話は力なり!協働で拓く、社会教育の可能性」

●講師(コーディネーター)

岡山理科大学 学生支援機構 グローバルセンター

I B 教員養成プログラム コーディネーター 木村 光宏

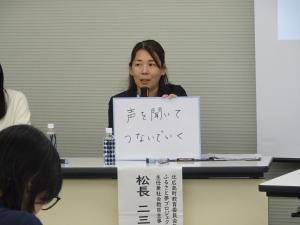

●パネリスト

・北広島町教育委員会教育課 ふるさと夢プロジェクト係

主任兼社会教育主事 松長 二三枝

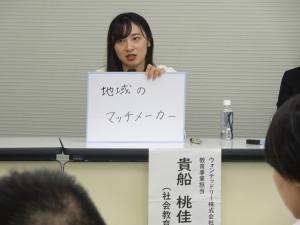

・ウォンテッドリー株式会社

教育事業担当 貴船 桃佳(社会教育士)

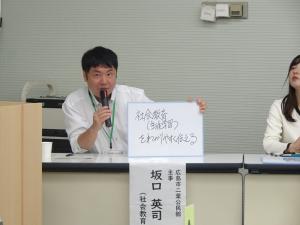

・広島市二葉公民館

主事 坂口 英司(社会教育士)

3名のパネリストに登壇していただき、1多様な主体(行政、NPO、企業など)との連携・協働の経験について、成功事例・失敗事例、工夫されていること、2「連携・協働による地域ネットワークの形成と地域人材の育成」についての課題と、課題解決の方策、3社会教育主事・社会教育士の役割はどのように変化していくと思うかの三つのテーマについてディスカッションを行いました。また、2のテーマについては、グループで意見交換を行った後に全体共有を行い、参加者全員でディスカッションしました。

教育行政、民間企業、公民館の三者の視点から、共通したテーマについてディスカッションを行ったことにより、連携・協働や地域ネットワーク等に関して、幅広く考え方を知ることができました。また、持続可能性のある関係性の構築や長期継続の視点など共通点も多くあり、議論を深めることができました。

講評(15時50分~16時20分)

●講師

岡山理科大学 学生支援機構 グローバルセンター

I B 教員養成プログラム コーディネーター 木村 光宏

岡山理科大学の木村先生に参加型パネルディスカッションの講評をしていただきました。連携・協働が成功する要素として「関係性」「継続性」「互恵性」「段階性」、共通する課題として「「人と人」「組織と組織」をつなぐ持続可能な仕組みづくりの不足」が挙げられました。また、意見を可視化するツールである「ふきだしくん」を活用しながら意見の共有を行いました。

講評を通して、今後の具体的な実践につながる様々な視点が示されました。

事務連絡(16時20分~16時30分)

第2回についてのお知らせをし、受講者全員で手を振ってお互いにエールを送り合い、第1回の研修を終了しました。

【第2回】

令和7年7月11日(金曜日)13時30分~16時30分 〈集合対面・オンライン〉

(受講者36名)

オリエンテーション(13時30分~13時40分)

オリエンテーションでは「社会教育経営の理論と実際~連携・協働による地域ネットワークの形成と地域人材の育成~」という研修のテーマについて再度確認しました。

自己紹介では、氏名と所属の紹介に加えて、「第1回のパネルディスカッションで印象に残っていること」について、意見交換をし、第1回の研修で学んだことについてグループでおさらいしました。

講義・演習(13時40分~16時15分)

題目:「地域におけるネットワーク形成とまちづくり・人づくり」

講師:広島大学大学院 人間社会科学研究科 准教授 松田 弥花

講義は、「現代社会に対する理解」「社会教育・生涯学習とは何か」「社会教育におけるネットワーク」という三つの構成で行われました。

「現代社会に対する理解」では、貧困やひきこもり、高齢化など、現代日本が抱えている多様な社会課題について一つずつ学びました。「社会教育・生涯学習とは何か」では、戦前から現代に至るまでの歴史を振り返り、民主主義が背景にある社会教育の定義や役割について理解を深めました。講義前半で概観した現代社会の多様な社会問題に対して、生涯学習・社会教育は対応できているのか、社会教育人材にどのような役割があるのか、ということが論点として述べられました。「社会教育におけるネットワーク」では、ネットワークが求められるようになった背景について確認をした後、現代社会の社会問題やネットワークづくりを念頭に置いた取組として、沖縄県若狭公民館や広島市美鈴が丘公民館の事例が紹介されました。

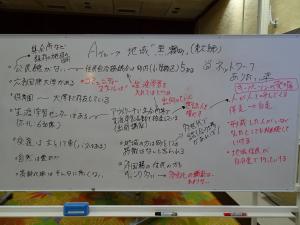

演習では、「地域におけるネットワークはどのように広げることができるか、あるいは、どのようなネットワークが形成/発展され得るか、特定の地域を事例に考える」というテーマで、グループワークを行いました。九つのグループに分かれた受講者が、それぞれ特定の地域を選択し、その地域の地域課題・資源を共有した後、テーマについて知恵を出し合いながらディスカッションをしました。ネットワークを作ることが目的ではなく、その先のありたい姿について議論するよう松田先生から御指導いただき、より議論が深まりました。それぞれのグループがホワイトボード等に話し合ったことをまとめ、それを用いて、全体共有を行いました。

事務連絡、閉会行事(16時20分~16時30分)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)