本文

令和7年度生涯学習振興・社会教育行政関係職員等研修【学習プログラム研修】報告

研修内容(受講者36名)

【第1回】令和7年5月29日(木曜日)13時30分~16時30分<オンライン>

実践交流「各施設等の取組」

事例発表「学習プログラム作成の実際」

講義・演習「学習プログラム作成の基本」

今年度は、実践交流、事例発表、講義・演習の3本立てで実施しました。

実践交流「各施設等の取組」は、4~5人のグループに分かれて行いました。簡単に自己紹介をした後、自分が関わっている、もしくは知っている「学習プログラム」について紹介し、それに基づいて意見を交流しました。意見交流では、気になった点を質問したり、「ここが面白い」「こんな工夫が考えられる」といった意見を伝えたりしました。

事例発表「学習プログラム作成の実際」では、広島市八幡東公民館で公民館専門員として勤務している兵藤誠様に、昨年度学習プログラム研修を受講し、実際に事業化する際の難しさや試行錯誤した経験について話していただきました。発表の最後には、ここまでの課題を解決するためのヒントについて、受講者がグループに分かれて協議しました。協議の中から「アンケートを活用してニーズ把握をする」「参加しやすくなるような講座名を工夫する」等の提案があり、発表者を含め、全体で共有することができました。

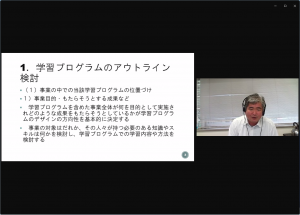

講義・演習「学習プログラム作成の基本」では、大分大学教育マネジメント機構基盤教育センター教授の岡田正彦先生に指導していただき、学習プログラムのアウトライン検討、学習プログラムデザインの具体、検討の視点、モデルプログラムのデザインについて学びました。

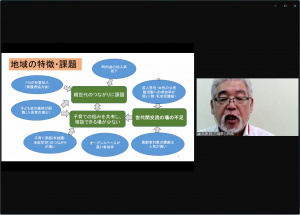

学習プログラムのアウトライン検討では、地域の現状と課題、特性を考慮し、テーマや目的、学習内容や方法等のラフスケッチを行うことが提案されました。

学習プログラムデザインの具体では、架空の防災プログラムを想定しながら、プログラムの大まかなデザインを考えていきました。想定しているプログラムが、住民のどういったニーズに係っているのか、また、それが社会的な必要性とどのように結びつくのかを考えながら進めていきました。目標を達成するためにどういった内容を取り扱い、その内容を学習するためにはどのような方法が効果的かをイメージすることが大切とのことでした。プログラムのその後の展開も想定しておくとよいということも説明していただきました。受講者が次の学習活動や成果活用へ展開できるようなコーディネートも行えるとよいとのことでした。

最後に、それぞれが作成したモデルプログラムを交流しました。第2回の研修は学習プログラムを作成することが主な活動になるので、次回に向けたイメージができたのではないかと思います。

【第2回】令和7年6月11日(水曜日)10時00分~16時00分<集合・対面(ハイブリッド)>

演習「学習プログラムの作成」

演習「学習プログラムの交流」

演習「学習プログラムのリデザイン」

第2回の研修は、西部会場と東部会場をオンラインで結び、2会場同時進行で研修を行いました。また、当センター職員以外にも、広島市、大竹市、竹原市、尾道市から演習支援者として参加していただき、受講者の学びを支援していただきました。

まず初めに、「地域情報の「見える化」」ということで、地域のデータや資源を表に書き出していきました。こういった地域の情報を把握しておくことで、学習プログラムの題材や連携先を検討するのに役立ちます。

次に、「学習プログラム作成上の留意点」について説明しました。ここでは、客観的データに基づいた整理・分析を行うことや「個人の要望」と「社会の要請」両方のニーズのバランスが取れたプログラムを企画・立案することについて説明しました。また、「知識」「技能」「意識」の学習目標の設定について、具体例を示しながら確認しました。そして、プログラム自体の評価と学習成果の評価についても、その内容や方法について具体例を示しながら確認しました。

これらのことや第1回の研修で学習したことを踏まえて、受講者それぞれが「個別事業計画」を作成しました。

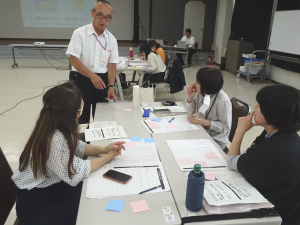

演習「学習プログラムの交流」では、作成した学習プログラムをもとに、付箋を使ったグループワークを行いました。それぞれが作成した個別事業計画について説明し、それを受けた他の受講者が付箋に書いた「参考になったこと」や「改善案」をもとに意見交流をしました。個人作業では気付かなかった点にもアドバイスがあり、プログラムに深まりや広がりが生まれました。

最後に、アドバイスの内容を踏まえ、学習目標を達成するために、どういった内容にすればよいか、どういった評価方法にすればよいかということを考え、「個別事業計画」を修正していきました。

【第3回】令和7年7月3日(木曜日)13時00分~16時30分<集合・対面(ハイブリッド)>

発表「学習プログラムの発表」

総評「学習プログラムの企画・立案、評価、リデザイン」

第3回の研修も西部会場と東部会場に分かれて対面で実施しました。

前半は受講者それぞれが作成した「個別事業計画」を発表し、交流し合いました。発表の時間が5分と短かったため、発表用のシートにおすすめポイント等を書き出し、それを示しながら発表しました。発表後の質疑応答ではたくさんの質問や意見が出され、交流の時間は大変盛り上がりました。事後アンケートでは、交流の時間がもっと欲しかったというコメントもいただきました。

西部会場と東部会場を結んでの代表者による発表も行いました。他会場の雰囲気も感じることができ、受講者の学びもより深まったのではないかと思います。

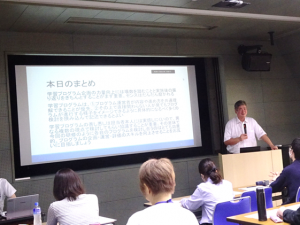

後半は、大分大学教育マネジメント機構基盤教育センター教授の岡田正彦先生に総評をいただきました。岡田先生がピックアップしたいくつかの「個別事業計画」についてその計画の良さや改善点等を紹介していただきました。受講生同士の交流の中では話題に上がらなかった視点もあり、うなずきながら聞いている受講生も多くいました。まとめでは、企画力向上には場数を踏むことと振り返りをきちんとすることが大切であるということを話していただきました。また、学習プログラムの善し悪しは担当者本人では実感しにくいことから、複数の視点で検討し、協議することが大切であるということも話していただきました。

全3回の研修を通して交流の時間を多く設定していたので、受講者からは、刺激や励み、活動のヒントを多く得られたという声がたくさん聞かれました。今回作成した学習プログラムが1つでも多く実施され、地域の課題解決につながればと思います。

受講者からの評価

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)