- トップページ

- 広島県の肝炎対策総合サイト

- ウイルス性肝炎とは

ウイルス性肝炎とは

印刷用ページを表示する掲載日2025年7月28日

肝炎ウイルスについて

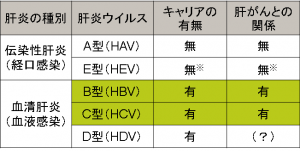

5種類の肝炎ウイルスが知られています。

A・E型肝炎ウイルスは主に食べ物で感染し、慢性化しないと言われています。

※E型肝炎ウイルス(HEV)については慢性化に関する論文があります。

B・C型肝炎ウイルスは血液を介して感染し、慢性化して肝がんの原因になることが知られています。このB・C型肝炎が肝がんの原因の大半を占めています。

肝炎ウイルスの持続感染と肝がん

・肝炎は、ウイルスに感染しても多くの場合自覚症状がなく、適切な治療を行わないまま放置すると肝硬変や肝がんに進行するおそれがあり、全国の肝がんの6割以上は、肝炎ウイルスの持続感染に起因しています。

・肝炎患者等は、国をあげての感染予防対策が図られる以前に、母子感染や輸血、集団予防接種での注射器の連続使用、不活化が不十分な血液製剤の使用などにより感染し、自覚症状がないまま30年以上経過している場合が多いため、重篤な病態に進行する前に早期発見し、早期治療につなげることが重要です。

・肝炎患者等は、国をあげての感染予防対策が図られる以前に、母子感染や輸血、集団予防接種での注射器の連続使用、不活化が不十分な血液製剤の使用などにより感染し、自覚症状がないまま30年以上経過している場合が多いため、重篤な病態に進行する前に早期発見し、早期治療につなげることが重要です。

HBV・HCVの感染経路

主には、感染している人の血液が体内に入ることによって感染します。血液中のウイルス量が多い場合には、体液などを介して感染することもあります。

例えば、カミソリやピアッサーなど血液の付着する器具の共用や、B型肝炎では性交渉等で感染するリスクがあります。

一方で、握手、ハグする、隣に座る、食器を共用する等では感染しません。

また、生活習慣ではB型・C型肝炎にはなりませんが、脂肪肝は肝炎に悪影響を与えるので、注意が必要です。

例えば、カミソリやピアッサーなど血液の付着する器具の共用や、B型肝炎では性交渉等で感染するリスクがあります。

一方で、握手、ハグする、隣に座る、食器を共用する等では感染しません。

また、生活習慣ではB型・C型肝炎にはなりませんが、脂肪肝は肝炎に悪影響を与えるので、注意が必要です。

母子感染するの?

B型肝炎には母子感染のリスクがあります。出産前には母親が肝炎ウイルスに感染しているかの検査を行い、出産後には赤ちゃんに必要に応じてB型肝炎免疫グロブリンやワクチンを注射、母子感染を防止しています。

C型肝炎については母子感染のリスクは低いとされていますが、妊娠前にウイルス量を抑える治療が勧められています。

C型肝炎については母子感染のリスクは低いとされていますが、妊娠前にウイルス量を抑える治療が勧められています。

HBV・HCVに感染したら

まずは、肝臓の専門医を受診しましょう。

肝臓は沈黙の臓器です。

HBV・HCVに感染した一部の人は慢性肝炎となり、放置しておくと肝がんに進行するリスクがある一方で、慢性肝炎になっても自覚症状がない場合があります。

「症状がないから受診しない」ではなく、症状がなくても必ず定期的に受診し、自分の健康を守りましょう。

肝臓は沈黙の臓器です。

HBV・HCVに感染した一部の人は慢性肝炎となり、放置しておくと肝がんに進行するリスクがある一方で、慢性肝炎になっても自覚症状がない場合があります。

「症状がないから受診しない」ではなく、症状がなくても必ず定期的に受診し、自分の健康を守りましょう。

B型・C型肝炎の治療法

治療の多くは飲み薬です。

今は飲み薬だけでHBV・HCVの制御・除去が可能になってきています。

肝炎ウイルスを制御・除去できても、肝臓がすでに大きなダメージを負っていると、通常より肝がんのリスクが高くなります。

肝臓が大きなダメージを負う前に早く治療するため、肝炎ウイルスに感染していると知った場合は、すぐに受診しましょう。

肝臓の専門医療機関等の情報は、治療費助成制度のページの下部「ダウンロード」に掲載しています。

今は飲み薬だけでHBV・HCVの制御・除去が可能になってきています。

肝炎ウイルスを制御・除去できても、肝臓がすでに大きなダメージを負っていると、通常より肝がんのリスクが高くなります。

肝臓が大きなダメージを負う前に早く治療するため、肝炎ウイルスに感染していると知った場合は、すぐに受診しましょう。

肝臓の専門医療機関等の情報は、治療費助成制度のページの下部「ダウンロード」に掲載しています。

HBV・HCVに感染しないために

他人の血液等に触れる機会を減らすため、カミソリやタオル、歯ブラシ等は共有せず、自分専用のものを使いましょう。

血液や体液が付いていないもの(文房具,食器,イス等)の共用は問題ありません。

B型肝炎はワクチンにより予防できます。HBVに感染している方の家族やパートナー等は、ワクチンの接種をおすすめします。

また、1歳未満のお子さんはワクチンの定期接種の対象です。

費用の助成もあるので、1歳になる前に必ず受けましょう。

感染しているかを “早く知り、早く治療を受ける” ためには、肝炎ウイルス検査が有効です。

少なくとも一生に1度は肝炎ウイルス検査を受検しましょう。

この検査は、毎年受ける必要はありません。

1回受検した後は、感染した可能性ができたときに検査を受けてください。

肝炎ウイルス検査についてはこちらをご覧ください。

血液や体液が付いていないもの(文房具,食器,イス等)の共用は問題ありません。

B型肝炎はワクチンにより予防できます。HBVに感染している方の家族やパートナー等は、ワクチンの接種をおすすめします。

また、1歳未満のお子さんはワクチンの定期接種の対象です。

費用の助成もあるので、1歳になる前に必ず受けましょう。

感染しているかを “早く知り、早く治療を受ける” ためには、肝炎ウイルス検査が有効です。

少なくとも一生に1度は肝炎ウイルス検査を受検しましょう。

この検査は、毎年受ける必要はありません。

1回受検した後は、感染した可能性ができたときに検査を受けてください。

肝炎ウイルス検査についてはこちらをご覧ください。

他人の血液等に触れる機会を減らすため、カミソリやタオル、歯ブラシ等は共有せず、自分専用のものを使いましょう。

血液や体液が付いていないもの(文房具、食器、イス等)の共用は問題ありません。

B型肝炎はワクチンにより予防できます。

HBVに感染している方の家族やパートナー等は、ワクチンの接種をおすすめします。

また、1歳未満のお子さんはワクチンの定期接種の対象です。

費用の助成もあるので、1歳になる前に必ず受けましょう。

感染しているかを “早く知り、早く治療を受ける” ためには、肝炎ウイルス検査が有効です。

少なくとも一生に1度は肝炎ウイルス検査を受検しましょう。

この検査は、毎年受ける必要はありません。

1回受検した後は、感染した可能性ができたときに検査を受けてください。

肝炎ウイルス検査については、「肝炎ウイルス検査を受けましょう」ページをご覧ください。