不当労働行為の審査

印刷用ページを表示する掲載日2025年9月16日

不当労働行為審査の概要

不当労働行為とは

不当労働行為とは、以下のような行為をいい、労働組合法7条で禁止されています。

- (1)労働組合の組合員であることや、正当な組合活動を理由として、解雇などの不利益取扱いをすること(1号)。

- (2)労働組合への非加入・脱退を雇用条件とすること(1号)。

- (3)正当な理由なく団体交渉を拒否すること(2号)。

- 使用者が形式的に団体交渉に応じても、実質的に誠実な交渉を行わないこと(不誠実団交)も含まれます。

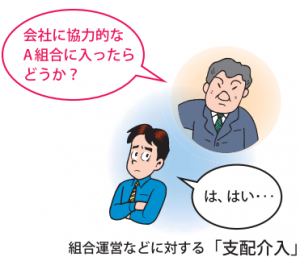

- (4)労働組合の結成・運営について支配し、又は介入すること(3号)。

組合の結成や活動を妨害したり、組合からの脱退を働きかけることなどが該当します。 - (5)労働組合の運営のための経費援助をすること(3号)。

- (6)不当労働行為の救済申立てをしたことによる報復的解雇その他の不利益取扱いをすること(4号)。

労働組合又は労働者は、使用者から上記(1)~(6)のような行為(不当労働行為)を受けたと思うときは、労働委員会に救済を申し立てることができます。

企業内組合だけでなく、企業外の合同労組であっても同様です。

不当労働行為事件の審査とは

- 労働組合又は労働者から不当労働行為の救済申立てがあった場合、労働委員会では審査を行い、使用者の行為が不当労働行為に当たるかどうかを判断します。

事件の審査は、公益委員の中から選任された審査委員が中心となって行い、労働者委員・使用者委員から申出のあった参与委員とともに、調査・審問が行われます。

審問が終わると、公益委員5人全員の合議により、不当労働行為の成否と命令内容(棄却・一部救済・全部救済)を決定し、命令書の写しを当事者双方に交付します。

- また、当事者双方が合意した場合には、和解による解決をすることもできます。

- なお、申立ての要件を欠いている場合には、公益委員会議の決定により、申立てが却下されます。

【参考】

・【会社(事業主)向け】労働組合・労働者から、不当労働行為救済申立てがされた場合

【パンフレット・てびき等】

「ご存知ですか?不当労働行為の審査制度」 (PDFファイル)(632KB)

「不当労働行為審査のてびき」(PDFファイル)(1.11MB)

「不当労働行為事件 審査の流れ」 (PDFファイル)(211KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

労働トラブル解決支援相談電話 082-513-5162

労働トラブル解決支援相談電話 082-513-5162