- トップページ

- ecoひろしま~環境情報サイト~

- 解体等工事時における石綿(アスベスト)飛散防止対策(改正大気汚染防止法)

解体等工事時における石綿(アスベスト)飛散防止対策(改正大気汚染防止法)

令和3年4月1日から改正大気汚染防止法による石綿(アスベスト)飛散防止対策が強化されています。

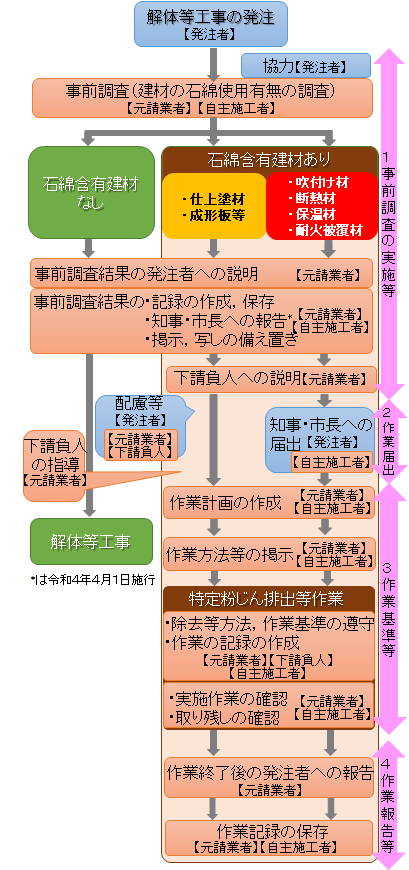

| 解体等工事に係る手順 |

|---|

|

|

建築物等の解体等工事に係る規制の概要(あらまし) (PDFファイル)(329KB)

【※解体等工事時のフロン類の事前確認、回収については、フロン排出抑制法のページ(リンク)をご覧ください。】

新着情報

石綿(アスベスト)飛散防止対策の強化について

改正大気汚染防止法の情報などを掲載したページを作成しました。

特許「アスベスト検出剤、アスベスト検出キットおよびアスベスト検出方法」が製品化されました。(保健環境センターのページにリンク)

目次

- 1 事前調査(建材の石綿有無の調査)

(1)石綿含有建材

(2)事前調査の実施

(3)事前調査結果の発注者への説明

(4)事前調査結果の記録の作成、写しの備え置き、保存

(5)事前調査結果の知事・市長への報告

(6)下請負人に対する説明

(7)事前調査結果の掲示

(8)まとめ(事前調査結果関係) - 2 作業実施届出

- 3 作業基準等

- 4 作業記録等

- 5 その他

- 6 関係法令

- 7 お問合せ先

このページに記載の「マニュアル」とは、建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル(令和3年3月厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課 環境省水・大気環境局大気環境課)(外部リンク)のことです。

|

語 句

|

語 句 の 説 明

|

|---|---|

|

特定粉じん

|

石綿(アスベスト)

|

|

特定建築材料

|

次の建築材料をいう。

|

|

建築物等

|

建築物その他の工作物をいう。

(例)煙突、サイロ、鉄骨架構、上下水道管等の地下埋設物、化学プラント等、建築物内に設置されたボイラー、非常用発電設備、エレベーター、エスカレータ-等又は製造若しくは発電等に関連する反応槽、貯蔵設備、発電設備、焼却設備等及びこれらの間を接続する配管等の設備等。

※建築物内に設置されたエレベーターについては、かご等は工作物であるが、昇降路の壁面は建築物である。 |

|

特定粉じん排出等作業

|

次の作業をいう。

|

|

解体等工事

|

建築物等を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事をいう。

なお、以下の作業は「建築物等の解体等工事」に該当しない。

|

|

特定工事

|

特定粉じん排出等作業を伴う建設工事をいう。

|

|

届出対象特定工事

|

特定工事のうち、吹付け石綿並びに石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材係る特定粉じん排出等作業を伴うものをいう。特定粉じん排出等作業実施届出が必要となる。

|

|

事前調査

|

解体等工事が特定工事に該当するか否かについての設計図書その他の書面による調査、特定建築材料の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査をいう。事前調査の対象は、「解体等工事」とされており、石綿含有建材が使用されていないことが明らかであるものしか扱わないもの(金属や木材のみで作られているものの改造・補修など)も含め、様々な建設工事が含まれうる。

|

|

発注者

|

解体等工事の注文者で、他の者から請け負った解体等工事の注文者以外のものをいう。

|

|

元請業者

|

発注者から直接解体等工事を請け負った者をいう。

|

|

下請負人

|

特定工事の元請業者が当該特定工事の全部又は一部を他の者に請け負わせるときの当該特定工事の全部又は一部を請け負った他の者をいう。請け負った特定工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人が含まれる。

|

|

自主施工者

|

解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。

|

1 事前調査(建材の石綿有無の調査)

全ての解体等工事・リフォーム工事で石綿含有建材有無の事前調査の実施が必要です。

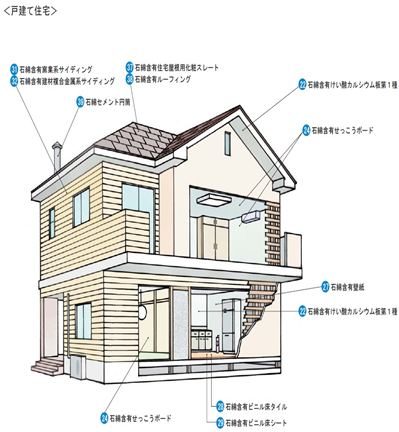

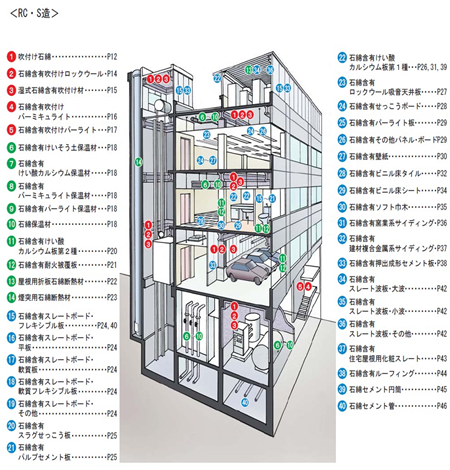

(1)石綿含有建材

|

|

|

|---|---|---|

|

作業実施届出が必要

作業基準などの規制対象 |

作業実施届出は不要

作業基準などの規制対象 |

|

|

使用部位例

|

||

マニュアル2.2.3(18ページ)及び目で見るアスベスト建材(第2版)(国土交通省)も参照してください。

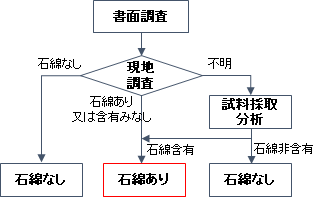

(2)事前調査の実施

- 建築物等の解体等工事の元請業者又は自主施工者は、当該解体等工事が特定工事に該当するか否かについて調査しなければなりません。

- 対象は、解体等工事の対象となる建築物及び工作物です。

- 発注者は、事前調査に係る設計図書の提供や費用負担などの協力を行ってください。

実施方法

- 書面調査及び現地での目視調査

設計図書等を確認し、書面上で石綿含有建材の使用場所等を把握する。

その後、現地において設計図書と異なる点がないかを確認するとともに、建築材料に印字されている製品名や製品番号等を確認することにより使用されている建材を確認する。

確認した建材は、石綿(アスベスト)含有建材データベース(以下「データベース」という。https://www.asbestos-database.jp/)との照合などにより石綿含有の有無を判断する。

デ ータベースに記載がない場合であっても、そのことのみで石綿含有無しと判断してはならない。

書面調査及び現地での目視調査で石綿含有の有無が把握できず、分析調査を行う場合は、現地で当該建材を採取する。 - 分析調査

書面調査及び現地での目視調査で石綿含有の有無が把握できない場合は、現地で当該建材を採取し、分析調査を行う。

ただし、石綿含有が不明な建材を石綿含有ありとみなして飛散防止対策を行う場合は分析調査を行う必要はない。石綿含有ありとみなした場合、除去等の際は、例えば吹き付けられた材料であればクロシドライトが吹き付けられているものとみなして措置を講じる等、必要となる可能性がある措置のうち最も厳しい措置を講じなければならない。

石綿含有建材であるとみなす場合、該当する建材の種類については書⾯による調査及び現地での目視による調査により、調査者等が確認する。特に、けい酸カルシウム板第1種と他の成形板等の区別、及びパーライト・バーミキュライトと仕上塗材の区別は適⽤される作業基準が異なってくるため注意が必要である。

- 【分析調査を実施する者】

- 令和5年10月以降、石綿障害予防規則では事前調査に係る分析調査は、必要な知識及び技能を有する者として厚生労働大臣が定める者に実施させることとしています。

- なお、厚生労働大臣が定める者は次のとおりです。

- 1 分析調査講習を受講し、修了考査に合格した者

- 2 1と同等以上の知識及び技能を有する者として認められる(1)~(4)の該当者

- (1) 公益社団法人日本作業環境測定協会が実施する「石綿分析技術の評価事業」により認定されるAランク又はBランクの認定分析技術者

- (2) 一般社団法人日本環境測定分析協会が実施する「アスベスト偏光顕微鏡実技研修(建材定性分析エキスパートコ ース)」の修了者

- (3) 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「建材中のアスベスト定性分析技能試験(技術者対象)合格者」

- (4) 一般社団法人日本環境測定分析協会に登録されている「アスベスト分析法委員会認定LEMCAインストラクター」

- (5) 一般社団法人日本繊維状物質研究協会が実施する「石綿の分析精度確保に係るクロスチェック事業」により認定される「建築物及び工作物等の建材中の石綿含有の有無及び程度を判定する分析技術」の合格者

- なお、2(1)~(5)の該当者については、関係団体のホームページで公表されています。

- ・ 公益社団法人日本作業環境測定協会

- ・ 一般社団法人日本環境測定分析協会

- ・ 一般社団法人日本繊維状物質研究協会

事前調査を実施する者(石綿に関し一定の知見を有し、的確な判断ができる者)

適切に事前調査を行うためには、石綿含有建材の使用の有無の判断を行う者は、石綿に関し一定の知見を有し、実際に調査を実施した上で的確な判断ができる者(以下「調査者等」という。表2)である必要があります。

建築物は令和5年10月から、工作物(一部を除く)は令和8年1月から、調査者等に書面調査及び現地での目視調査を行わせることが義務付けられます。

| 区分 | 対象 | 事前調査の資格 |

|---|---|---|

| 建築物 | 建築物(建築設備を含む。) |

下記のいずれか

・一般建築物石綿含有建材調査者 *

・特定建築物石綿含有建材調査者 *

・令和5年9月までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者

・一戸建て等石綿含有建材調査者 *※1

※1 一戸建て住宅や共同住宅の住戸の内部のみ実施可能

|

|

特定工作物

(環境大臣が定める工作物(令和2年環境省告示第77号))

|

(1) 反応槽

(2) 加熱炉

(3) ボイラー及び圧力容器

(4) 焼却設備

(5) 発電設備(太陽光発電設備及び風力発電設備を除く。)

(6) 配電設備

(7) 変電設備

(8) 送電設備(ケーブルを含む。)

(9) 配管設備(建築物に設ける給水設備、排水設備、換気設備、暖房設備、冷房設備、排煙設備等の建築設備を除く。)

(10) 貯蔵設備(穀物を貯蔵するための設備を除く。)

|

工作物石綿事前調査者 *

|

|

(11) 煙突(建築物に設ける排煙設備等の建築設備を除く。)

(12) トンネルの天井板

(13) プラットホームの上家

(14) 遮音壁

(15) 軽量盛土保護パネル

(16) 鉄道の駅の地下式構造部分の亀及び天井板

(17) 観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物であるものを除く。)

|

下記のいずれか

・工作物石綿事前調査者 *

・一般建築物石綿含有建材調査者 *

・特定建築物石綿含有建材調査者 *

・令和5年9月までに(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録された者

|

|

| 特定工作物以外の工作物 |

上記((1)~(17))以外の工作物 ※2

※2 塗料その他の石綿等が使用されているおそれがある材料の除去等の作業に限る。

|

|

|

*:建築物石綿含有建材調査者講習等登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)に基づく講習を修了した者

|

||

詳細はマニュアル4.3.1~4.3.4(89ページ~)及びマニュアル付録1事前調査の方法を参照してください。

(3)事前調査結果の発注者への説明

元請業者は発注者に対して書面により事前調査の結果等を報告することが義務づけられています。

事前調査を行った調査者等は、書面調査、現地での目視調査時のメモ等をもとに、事前調査の記録を作成し(みなしや分析を行った場合にはその結果を含む)、元請業者は、調査者等の作成した記録をもとにして発注者への報告内容をとりまとめ、書面で報告してください。

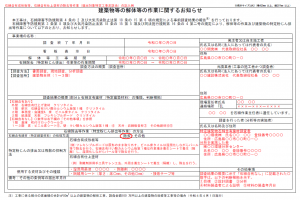

【元請業者が作成し、発注者へ報告する際の記載様式】 (Wordファイル)(25KB)

※法定様式はありませんので、自社の様式を使用していただいても差し支えありません。

|

説明事項

|

特定工事非該当

|

特定工事該当

|

|

|

届出対象特定工事非該当

|

届出対象特定工事該当

|

||

|

事前調査の結果

|

○

|

○

|

○

|

|

建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

|

―

|

○

|

○

|

|

特定粉じん排出等作業の種類

|

―

|

○

|

○

|

|

特定粉じん排出等作業の実施の期間

|

―

|

○

|

○

|

|

特定粉じん排出等作業の方法

|

―

|

○

|

○

|

|

特定粉じん排出等作業の方法が法第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由

|

―

|

―

|

○

|

|

事前調査を終了した年月日

|

○

|

○

|

○

|

|

事前調査の方法

|

○

|

○

|

○

|

|

建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に係る事前調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名及び当該者が同号に規定する環境大臣が定める者に該当することを明らかにする事項

|

○

|

○

|

○

|

|

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況

|

―

|

―

|

○

|

|

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

|

―

|

○

|

○

|

|

特定工事の元請業者の現場責任者の氏名及び連絡場所

|

―

|

○

|

○

|

|

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

|

―

|

―

|

○

|

詳細はマニュアル4.3.6(98ページ~)を参照してください。

(4)事前調査結果の記録の作成、写しの備え置き、保存

事前調査を行った際は、元請業者等及び事業者は事前調査結果の記録を作成しなければなりません。

また、当該記録の写しを除去等の作業中に現場に備え付けるとともに、作業終了後も保存する必要もあります。

|

記録事項

|

設計図書等に記載されている設置年月日により明らかに石綿非含有と判明した場合

※1 |

左記以外の場合

|

| 解体等工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | ○ | ○ |

|

解体等工事の場所

|

○

|

○

|

|

解体等工事の名称及び概要

|

○

|

○

|

|

事前調査を終了した年月日

|

○

|

○

|

|

事前調査の方法

|

○

|

○

|

|

解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日

|

○

|

○

|

|

建築材料を設置した年月日

|

○

※2 |

―

|

|

解体等工事に係る建築物等の概要

|

―

|

○

|

|

解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分

|

―

|

○

|

|

建築物を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に係る事前調査を行ったときは、当該調査を行った者の氏名

|

―

|

○

|

|

分析による調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称

|

―

|

○

|

|

解体等工事に係る建築物等の部分における各建築材料が特定建築材料に該当するか否か(特定工事に該当するものとみなした場合にあっては、その旨)及びその根拠

|

―

|

○

|

※1 解体等工事に係る建築物等が平成 18 年9月1日以後に設置工事に着手した建築物等又は平成 18 年9月1日以後に石綿の使用禁止の適用が猶予されていたガスケット又はグランドパッキンを使用禁止が適用された後に設置した設備に該当する場合

※2 解体等工事に係る建築物等が平成 18 年9月1日以後に石綿の使用禁止の適用が猶予されていたガスケット又はグランドパッキンを使用禁止が適用された後に設置した設備に該当する場合に限る。

詳細はマニュアル4.3.5(95ページ~)を参照してください。

(5)事前調査結果の知事・市長への報告

解体等工事の元請業者又は自主施工者は、事前調査を行ったときは、遅滞なく、当該調査の結果を知事・市長に報告しなければなりません。(令和4年4月~)

詳細は、「解体等工事に係る事前調査結果の報告について」(県HP)を御確認ください。

- 報告の対象

建築物を解体する作業を伴う建設工事であって、当該作業の対象となる床面積の合計が80平方メートル以上

建築物を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上

工作物※を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事であって、当該作業の請負代金の合計額が100万円以上であるもの

※:石綿等が使用されているおそれが高いものとして環境大臣が定めるものに限る。 - 報告の内容

事前調査の方法及び結果のほか、建築物等の構造、使用されている建築材料の種類など - 報告の方法

原則として電子による報告とする。

詳細はマニュアル4.3.7(101ページ~)を参照してください。

(6)下請負人に対する説明

元請業者又は下請負人が、石綿の除去等作業を伴う建設工事の全部又は一部を他の者に請け負わせるときは、次の事項を、その請け負わせる者に説明しなければなりません。

- 特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

- 特定粉じん排出等作業の種類

- 特定粉じん排出等作業の実施の期間

- 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

マニュアル4.4.3(111ページ)も参照してください。

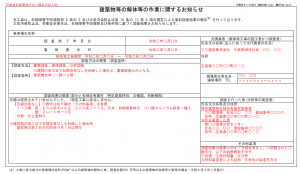

(7)事前調査結果の掲示

石綿含有建材がない場合でも掲示が必要です。

- 掲示の大きさ

日本産業規格A3判(29.7センチメートル×42センチメートル)以上の大きさ。縦・横はどちらでも可。 - 掲示の場所

周辺住民が見やすい場所に掲示

※石綿障害予防規則の掲示と併せて行う場合は、作業者にも見えやすい場所としてください。 - 掲示の事項

※石綿含有建材がある場合の作業内容等の掲示や石綿障害予防規則で定める事項を併せて記載して作成することも可。

・事前調査の結果

・解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

・事前調査を終了した年月日

・解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類

| 石綿含有吹付け材、石綿含有保温材等の除去等を含む作業 (届出対象特定工事該当) |

石綿含有成形板等、石綿含有仕上塗材の除去等作業 (届出対象特定工事非該当) |

石綿使用なし |

|---|---|---|

|

|

|

|

| ※マニュアル4.6(118ページ~)から抜粋 | ||

(8)まとめ(事前調査結果関係)

1の(3)、(4)、(6)、(7)について取りまとめました。

事前調査後は、調査結果に応じて次の表の必要項目を満したA及びBの対応が必要です。

A 事前調査結果の1.発注者への書面説明、2.記録及び記録の作業現場への備え付け、3.作業現場での掲示

B 下請負人に対する説明

※特定工事に該当する場合は、2作業実施届出(届出対象特定工事に該当する場合)、3作業基準等、4作業報告等、5その他の事項も必要です。

|

○:必要項目(共通)

◎:特定工事の場合の必要項目 ●:届出対象特定工事の場合の必要項目 |

A

事前調査結果 |

B

下請負人に対する説明事項 |

||

|

1.発注者への説明事項(書面)

|

2.記録事項/記録の備え付け事項(作業現場)

|

3.掲示事項(作業現場)

|

||

|

事前調査の結果

|

○

|

|

|

|

|

建築材料が特定建築材料に該当するか否か及びその根拠

|

|

○

|

|

|

|

(特定工事に該当する場合)特定建築材料の種類

|

|

|

◎

|

|

|

解体等工事・特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所(法人にあっては、その代表者の氏名)

|

|

○

|

|

|

|

解体等工事・特定工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所(法人の場合は代表者の氏名)

|

|

|

○

|

|

|

事前調査を終了した年月日

|

○

|

○

|

○

|

|

|

事前調査の方法(書面調査、目視調査、分析調査又はみなし)

|

○

|

○

|

○

|

|

|

事前調査を行った者の氏名及び調査者等に該当することを明らかにする事項(調査者の講習実施機関の名称等)

|

○

|

○

|

|

|

|

分析調査を行ったときは、当該調査を行った箇所並びに当該調査を行った者の氏名及び所属する機関又は法人の名称

|

|

○

|

|

|

|

解体等工事・特定工事の場所

|

|

○

|

|

|

|

解体等工事の名称及び概要

|

|

○

|

|

|

|

特定工事の概要

|

|

|

|

|

|

解体等工事に係る建築物等の概要

|

|

○

|

|

|

|

解体等工事に係る建築物等の設置の工事に着手した年月日(平成18年9月1日以後に設置の工事に着手した設備にあっては、これに加えて、これらの規定に規定する建築材料を設置した年月日)

|

|

○

|

|

|

|

解体等工事が建築物等を改造し、又は補修する作業を伴う建設工事に該当するときは、当該作業の対象となる建築物等の部分

|

|

○

|

|

|

|

特定粉じん排出等作業の種類

|

◎

|

|

|

◎

|

|

特定粉じん排出等作業の実施の期間

|

◎

|

|

|

◎

|

|

特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積

|

◎

|

|

|

◎

|

|

特定粉じん排出等作業の方法

|

◎

|

|

|

|

|

特定粉じん排出等作業の方法が第18条の19各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由

|

◎

|

|

|

|

|

特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の配置図及び付近の状況

|

●

|

|

|

|

|

特定粉じん排出等作業の工程を明示した特定工事の工程の概要

|

◎

|

|

|

◎

|

|

特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

|

◎

|

|

|

|

|

下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所

|

●

|

|

|

|

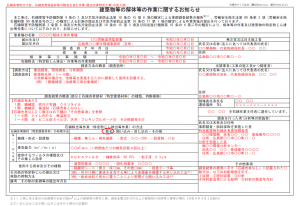

2 作業実施届出

石綿含有吹付け材、石綿含有保温材・断熱材・耐火被覆材を除去、封じ込めまたは囲い込みを行う場合は、知事・市長への届出が必要です。

|

区分

|

内容

|

|---|---|

|

届出対象特定工事の対象となる石綿含有建材

|

吹付け石綿及び石綿を含有する断熱材・保温材・耐火被覆材

|

|

規模要件

|

無

|

|

対象となる作業

|

建築物又は工作物の解体・改造・補修作業

|

|

届出期限

|

作業開始14日前

|

|

届出義務者

|

発注者又は自主施工者

|

|

届出書の作成

|

|

|

届出先

|

県厚生環境事務所・支所

(政令市、移譲市は市担当課)

|

【注6】吹付け石綿について

- 石綿を0.1%超えて含有する「吹付けロックウール」、「吹付けひる石(吹付けバーミキュライト)」、「パーライト吹付け」、「発泡けい酸ソーダ吹付け石綿」等も含まれます。

- 令和3年4月施行の改正大気汚染防止法により、吹付け工法で施工された石綿含有仕上塗材の除去等作業については。特定粉じん排出等作業の届出は不要となりましたが、事前調査・作業基準の遵守等の一連の措置は必要です。

詳細はマニュアル4.5(112ページ~)を参照してください。

3 作業基準等

- 作業計画の作成

石綿含有建材の除去等作業を行うにあたっては、事前調査の結果を踏まえ、作業の方法や作業行程等について作業計画を作成しなければなりません。

届出対象特定工事に該当しない特定工事においても作成が必要です。記載事項は、2 作業実施届出と同様です。

石綿障害予防規則の事項も含める必要があります。マニュアル4.4(107ページ~)を参照してください。作業計画の記載事項 項目 工事の概要 特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 同工事の場所 石綿含有建材除去等作業 特定粉じん排出等作業の種類 特定粉じん排出等作業の実施の機関 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における石綿含有建材の種類並びにその使用箇所及び使用面積 石綿飛散防止措置 特定粉じん排出等作業の方法 特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の概要、配置図及び付近の状況 工事の工程表 特定粉じん排出等作業の行程を明示した建設工事の工程の概要 施工体制 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所 下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合の当該下請負人の現場責任者の氏名及び連絡場所 - 作業内容等の掲示

石綿含有建材の除去等作業を行う際は、作業方法等の必要事項を表⽰した掲示板の設置が必要です。

掲示の大きさ

日本産業規格A3判(29.7センチメートル×43センチメートル)以上の大きさ。縦・横はどちらでも可。

掲示の場所

周辺住民が見やすい場所に掲示

※石綿障害予防規則の掲示と併せて行う場合は、作業者にも見えやすい場所としてください。

掲示の事項

※事前調査結果の掲示や石綿障害予防規則で定める事項を併せて記載して作成することも可。

・特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

・届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先

・特定粉じん排出等作業の実施期間及び方法

・特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

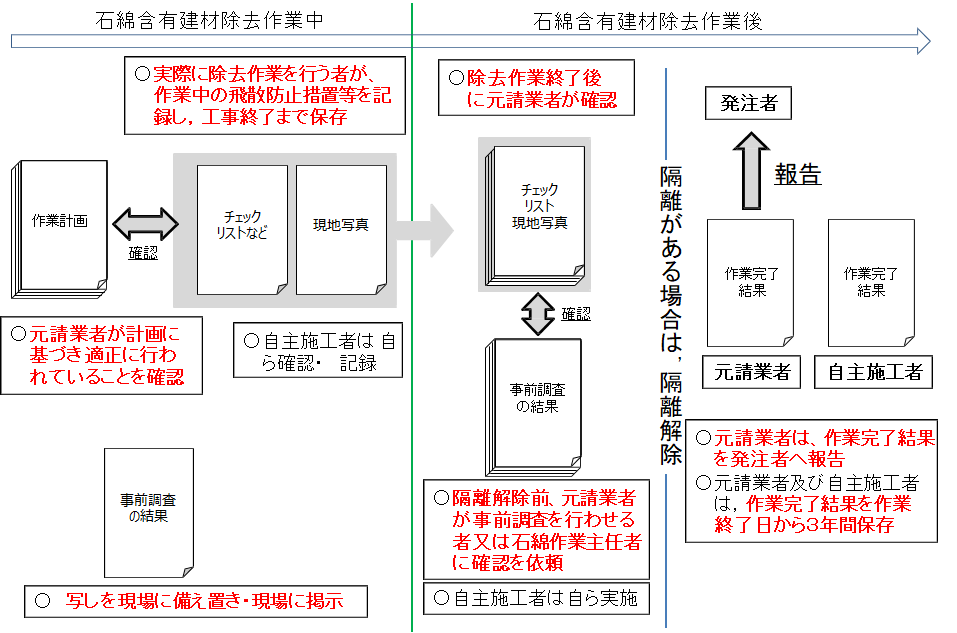

掲示の記載例はマニュアル4.6(118ページ~)を参照してください。 - 作業の記録

特定工事の元請業者等又は下請負人は、特定工事における施工の分担関係に応じて、特定粉じん排出等作業の実施状況の記録を特定工事が終了するまでの間保存する必要があります。

記録事項

・確認年月日

・確認の方法

・確認の結果(確認の結果に基づき補修等の措置を講じた場合はその内容)

・確認者の氏名

記録の方法

作業基準の規定に適応した作業であることが確認できる写真、動画、点検記録等

記録の保存期間

特定工事が終了するまで

詳細は、マニュアル4.15.2(237ページ)を参照してください。 - 作業が適切に行われていることの確認

特定工事の元請業者等は、下請負人が作成した記録により作業が計画に基づき適切に行われているか

確認し、記録を作成・保存する必要があります。

詳細は、マニュアル4.15.2(238ページ)を参照してください。 - 除去又は囲い込み等の完了の確認

元請業者等は、除去作業については取り残しがないこと、囲い込み及び封じ込めについては措置が正しく実施されているか否かについて、「知識を有する者」に目視で確認させる必要があります。

確認の方法

目視

記録の実施者

除去等が完了したことの確認を適切に行うために必要な知識を有する者※

建築物:調査者等事前調査の知識を有する者または石綿作業主任者

工作物:石綿作業主任者

※ 「解体等工事の自主施工者である個人(解体等工事を業として行う者を除く。)」は、排出され又は飛散する粉じんの量が著しく少ないもののみを伴う軽微な建設工事を施工する場合には、自ら確認を行うことができる。

詳細は、マニュアル4.15.3(242ページ)を参照してください。

(イメージ)

- 作業の方法

|

特定建築材料の種類

|

作業基準

※除去時は(1)、(2)またはこれと同等以上の措置※1を講ずること |

|---|---|

|

石綿含有仕上塗材

|

(1)除去する石綿含有仕上塗材を薬液等により湿潤化※2すること。

|

|

(2)電気グラインダーその他の電動工具を用いて除去する場合は、次に掲げる措置を講ずること。

|

|

|

(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること

((2)1.の養生を行ったときは養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと) |

|

|

石綿含有けい酸カルシウム板第1種

|

(1)切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと

|

|

(2)(1)の方法で除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さない時は次に掲げる措置を講ずること

|

|

|

(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること

((2)1.の養生を行ったときは養生を解くに当たって作業場内の清掃その他の特定粉じんの処理を行うこと) |

|

|

その他の石綿含有成形板等

|

(1)切断・破砕等することなくそのまま建築物等から取り外すこと

|

|

(2)(1)の方法により除去することが技術上著しく困難なとき又は作業の性質上適さない時は除去する建材を薬液等により湿潤化すること※3

|

|

|

(3)除去後、作業場内の特定粉じんを清掃すること

|

|

| ※1 同等以上の効果を有する措置:負圧隔離養生(隔離、前室の設置及び集じん・排気装置の使用 ※2 薬液等による湿潤化:薬液等には水や剥離剤を含む。湿潤化が著しく困難な場合は、所定の集じん性能を有する集じん装置を併用する。 ※3 薬液等による湿潤化:薬液等には水を含む。同等以上の効果を有する措置として、「除じん性能を有する(JIS Z8122に定めるHEPAフィルタ又はこれと同等以上の性能を備えた集じん機を用いることが含まれる)電動工具を使用すること」を採用することも可能である。 詳細は、マニュアル4.11(180ページ~)を参照してください。 |

|

(2)石綿含有吹付け材、断熱材、保温材及び耐火被覆材

作業基準は、マニュアルを御覧ください。

除去等作業に当たっては、知事・市長への特定粉じん排出等作業実施届出の提出が必要となります。(「2 作業実施届出」も御覧ください。)

なお、除去作業について、次の除去等方法に違反があった場合には、作業基準適合命令を介さずに直接罰則が適用されることになります。

|

作業の種類

|

方法

|

|---|---|

|

除去

|

(1)かき落とし、切断、又は破砕することなく取り外す方法

|

|

(2)除去を行う場所を他の場所から隔離し(前室も設置)、除去を行う間、JIS Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する方法

|

|

|

(3)(2)に準ずるものとして環境省令で定める方法

(例:グローブバッグ) |

|

|

当該特定建築材料からの特定粉じんの飛散を防止するための処理

|

囲い込み又は封じ込め

(吹付け石綿の囲い込み若しくは石綿を含有する石綿含有断熱材等の囲い込み等(切断、破砕等を伴うものに限る。)を行う場合又は吹付け石綿の封じ込めを行う場合は、作業を行う場所を他の場所から隔離し、囲い込み等を行う間、隔離した場所においてJIS Z8122に定めるHEPAフィルタを付けた集じん・排気装置を使用する方法) |

| 詳細はマニュアル4.7~4.10(123ページ~)を参照してください。 | |

4 作業報告等

石綿の除去等作業完了後は、確認及び発注者への報告が必要です。

【特定粉じん排出等作業完了時の発注者への報告様式】 (Wordファイル)(16KB)

- 特定粉じん排出等作業の結果の報告

特定工事の元請業者は、特定粉じん排出等作業が完了したときは、発注者に対し、結果を書面で遅滞なく報告しなければなりません。

書面で報告する事項

・特定粉じん排出等作業が完了した年月日

・特定粉じん排出等作業の実施状況の概要

・確認を行った者の氏名及び確認を行った者が当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを明らかにする事項 - 特定粉じん排出等作業の記録の保存

特定工事の元請業者・自主施工者は、作業に関する記録を作成し、書面の写し及び記録を保存しなければなりません。

記録事項(★は元請業者のみ必要な事項)

・特定工事の元請業者等の現場責任者の氏名及び連絡場所

・下請負人が特定粉じん排出等作業を実施する場合は当該下請負人の現場責任者氏名及び連絡場所

・特定工事の発注者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者氏名

・特定工事の場所

・特定粉じん排出等作業の種類

・特定粉じん排出等作業を実施した期間

・特定粉じん排出等作業の実施状況(確認年月日、確認の結果※及び確認を行った者の氏名)

※ 負圧隔離等を伴う作業については、集じん・排気装置が正常に稼働することの確認結果、作業場及び前室が負圧に保たれていることの確認結果、隔離を解くに当たっての薬液等の散布・清掃等その他の特定粉じんの処理がなされたこと

・特定粉じんが排出・又は飛散するおそれがないことの確認結果を含む。

・発注者への報告書面の写し★

・確認を行った者が当該当該確認を適切に行うために必要な知識を有する者に該当することを証明する書類の写し

記録の保存

特定工事終了後3年間

詳細は、マニュアル4.15.5(250ページ)を参照してください。

5 その他

- 発注者の配慮等

発注者には、作業が適切に遂行されるよう、発注に当たっては、除去等の方法を決定するための事前調査を含めた作業全般について、施工方法、工期、費用の面等で適切な配慮を行うことが求められます。

また、特定工事が数次の請負契約によって行われるときも、その全ての下請負人が適切に作業基準を遵守できるようにするため、特定工事の元請業者が特定工事の全部又は一部(特定粉じん排出等作業を伴うものに限る。)を他の者に請け負わせるとき及び当該特定工事の全部又は一部を請け負った他の者(その請け負った特定工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。)が当該特定工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。 - 下請負人に対する元請業者の指導

特定工事の元請業者は、当該特定工事が数次の請負契約によって行われる場合はそのいずれの請負契約の下請負人に対しても、各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければなりません。

詳細は、マニュアル2.2.8(38ページ~)を参照してください。

解体等工事現場の周辺住民等との円滑なリスクコミュニケーション

リスクに関する情報を関係者が適切に共有し、意見交換などを通じて意思疎通と相互理解を図る「リスクコミュニケーション」は、リスクを低減するうえで有効な手段とされています。

石綿(アスベスト)の飛散による健康影響は、社会的に強い関心が寄せられており、周辺住民の不安を解消し、より安全な解体等工事を進めるために、周辺住民等との間の円滑なリスクコミュニケーションの重要性・必要性が高まっています。

説明会等の実施に当たっては、次のガイドラインが参考になりますので、活用してください。

【参考】建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションガイドライン改訂版(令和4年3月環境省)

6 関係法令

石綿障害予防規則

作業従事者の安全確保のための規制が設けられています。

石綿総合情報ポータルサイト(外部リンク)

廃棄物処理法

解体等工事によって排出された石綿(アスベスト)を含有する産業廃棄物は、廃棄物処理法によって規制されています。

石綿含有廃棄物等関係(外部リンク)

規制の概要等を記載した環境省のページです。

石綿含有廃棄物等処理マニュアル(第3版)(外部リンク)

廃石綿等及び石綿含有廃棄物の適正処理のための環境省のマニュアルです。

産業廃棄物に関するお問い合わせ先(リンク)

排出事業場が所在する市町を管轄する県厚生環境事務所(広島市域、呉市域、福山市域については、各市役所担当課)にお問い合わせください。

建設リサイクル法

適切な分別解体、再資源化等を目的とした法律です。

建設リサイクル法に係る対象建設工事の届出(県ホームページ)

7 お問合せ先

|

工事現場

|

所管庁

|

電話番号

|

|

|---|---|---|---|

|

広

島 県 の 所 管 |

大竹市、廿日市市

|

西部厚生環境事務所

環境管理課 〒738-0004 廿日市市桜尾2丁目2-68 |

0829-32-1181

(代表) |

|

安芸高田市、安芸太田町、北広島町、府中町、海田町、熊野町、坂町

|

西部厚生環境事務所広島支所

衛生環境課 〒730-0011 広島市中区基町10-52 農林庁舎 |

082-513-5537

|

|

|

江田島市

|

西部厚生環境事務所呉支所

衛生環境課 〒737-0811 呉市西中央1丁目3-25 |

0823-22-5400

(代表) |

|

|

竹原市

|

西部東厚生環境事務所

環境管理課 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |

082-422-6911

(代表) |

|

|

三原市、尾道市、世羅町

|

東部厚生環境事務所

環境管理課 〒722-0002 尾道市古浜町26-12 |

0848-25-2011

(代表) |

|

|

府中市、神石高原町

|

東部厚生環境事務所福山支所

衛生環境課 〒720-8511 福山市三吉町1丁目1-1 |

084-921-1421

|

|

|

政

令 市 の 所 管 |

広島市

|

広島市 環境保全課

〒730-8586 広島市中区国泰寺町1丁目6-34 |

082-504-2187

|

|

呉市

|

呉市 環境試験センター

〒737-0023 呉市青山町5-3 |

0823-25-3551

|

|

|

福山市

|

福山市 環境保全課

〒720-8501 福山市東桜町3-5 |

084-928-1072

|

|

|

権

限 移 譲 市 町 の 所 管 |

三次市

|

三次市環境政策課

〒728-8501 三次市十日市中2-8-1 |

0824-62-6136

|

|

庄原市

|

庄原市環境政策課

〒727-0003 庄原市是松町20-25 |

0824-72-1398

|

|

|

東広島市

|

東広島市生活衛生課

〒739-8601 東広島市西条栄町8-29 |

082-422-1048

|

|

|

大崎上島町

|

大崎上島町代替執行機関

広島県西部東厚生環境事務所 環境管理課 〒739-0014 東広島市西条昭和町13-10 |

082-422-6911

(代表) |

|

|

(当ウェブサイトに係る御意見など)

|

広島県環境保全課

〒730-8511 広島市中区基町10-52 |

082-513-2920

|

|

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)