- トップページ

- 広島県感染症・疾病管理センター(ひろしまCDC)

- 百日咳の流行状況について

百日咳の流行状況について

印刷用ページを表示する掲載日2025年7月25日

百日咳患者が増加しています!!

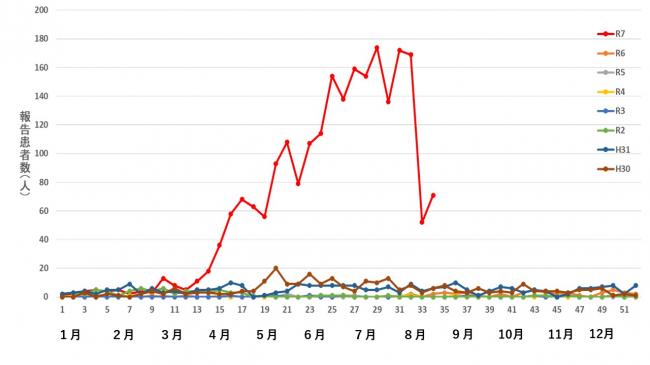

- 広島県における百日咳の患者報告数が2018年1月1日に5類全数把握疾患に指定されて以降最も多くなっています。

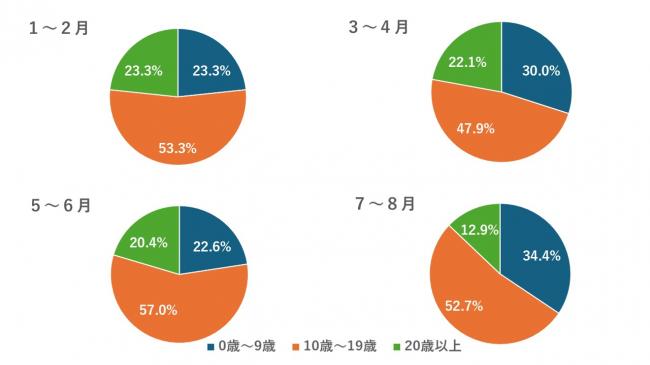

- 小学生及び中学生を中心とした10代以下に患者が集中しています。

ワクチンを接種していても効果が減弱し、感染する方も多い状況です。 - 家庭内での感染が患者数の約半数を占めています。手洗いや咳エチケット、換気等の基本的な感染対策の徹底等、家庭内での感染に注意してください。特に、1歳以下の乳児では肺炎、脳炎で重症化しやすく、6か月以下では死亡することもあるため、生後2か月からの定期予防接種を速やかに受けるとともに、乳児のいる家族や出産予定の家族は、咳が長く続くまで放っておくのではなく、早目に受診しましょう。

- 症状が出始めてから、できるだけ早い段階で抗生物質を服用するほど、咳発作の重症化を抑えられる可能性があることからも、早期受診が重要です。

- 感染予防のため、日本小児科学会は、追加のワクチン接種(5~6歳又は11~12歳での任意接種)も推奨しています。

百日咳とは

- 百日咳菌(B. pertussis)を原因菌とする特有のけいれん性の咳発作(痙咳発作)を特徴とする感染症です。

- 主な感染経路は飛沫感染および接触感染で感染力はかなり強く、百日咳に対する免疫を持っていない集団の中に1人の感染者がいた場合、16~21人に感染させてしまうと言われています(インフルエンザは2~3人)。

- 乳児では重症化しやすく、予防には百日咳含有ワクチン(5種混合ワクチン)が有効です。生後2か月から定期予防接種を受けることができますので、速やかに予防接種を受けましょう。

- 近年は、百日咳の治療に用いられる抗菌薬に耐性を示す百日咳菌の増加も問題となっています。一度、処方された抗菌薬はすべて服用するようにしましょう。

※薬剤耐性菌について詳しくはこちら↓

広島県における薬剤耐性(AMR)対策について - 広島県感染症・疾病管理センター(ひろしまCDC) | 広島県

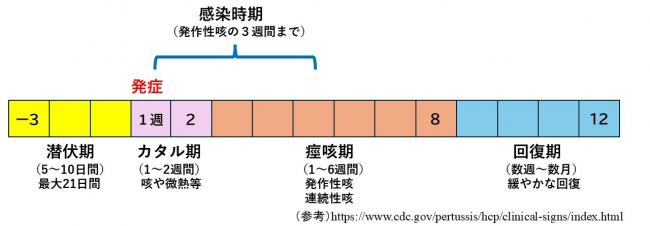

症状と経過

百日咳は5~10日間(最大21日間)の潜伏期の後、カタル期(1~2週間、咳や微熱等)、痙咳期(1~6週間、発作性咳、連続性咳等)、回復期(数週~数月、緩やかな回復)と症状が経過します。カタル期は排出する菌量が最も多く、他者に感染させやすい期間とされており、痙咳期は発作性咳等の特有の咳が夜間に頻発することに加え、吸気時に「ヒュー」という笛のような声が出るとされています。回復期には緩やかに回復に向かいます。

- 乳児では咳がなく、無呼吸発作からけいれんなどを呈することがあるほか、肺炎や脳症を合併することがあります。

- 成人は咳が長く続くが、軽症で経過するために見逃されることがあります。

- 潜伏期間(感染してから症状があらわれるまでの期間)は通常7~10日とされています。

発生状況等

全国の発生状況

- 第33週の患者報告数は1,506人です。

広島県の発生状況

百日咳報告患者数(2018年~2025年)

※現在、広島県における百日咳の患者報告数は2018年1月1日に百日咳が5類全数把握疾患に指定されて以降最も多い状況です。

年代別百日咳報告患者割合(2025年)

10代以下の年齢層の割合が過半数を占め、その割合は増加中です。

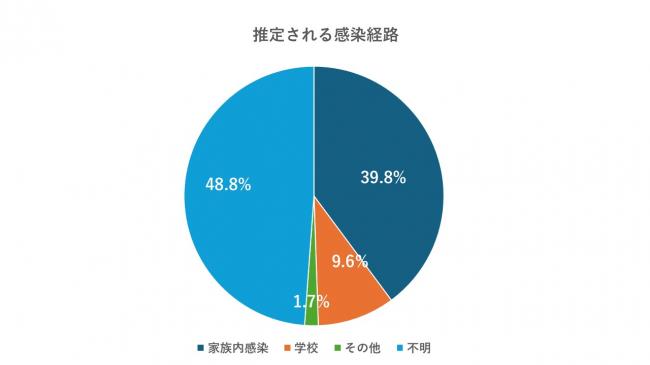

推定される感染経路(2025年)

2025年に届出された患者のうち、家族内感染39.8%、学校9.6%、その他1.7%、不明48.8%となっており、家族内での感染が多くなっています。家庭でも手洗いやうがい、換気、必要に応じたマスク着用等感染対策を行ってください。

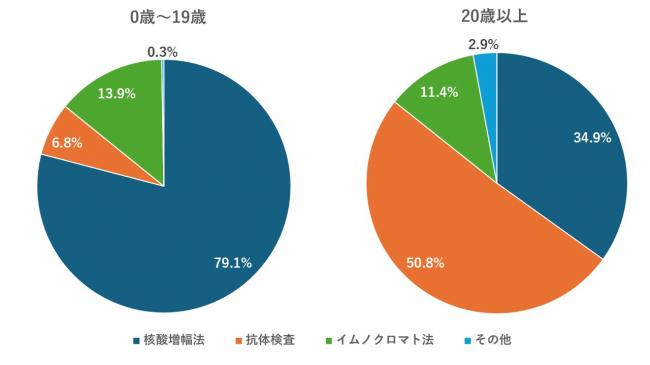

検査法の割合(2025年)

2025年に届出された患者のうち、0歳~19歳は核酸増幅法での検査が多く、20歳以上は抗体検査(抗体が上がるまで時間がかかるため、感染から時間がたたないと判定できない)による検査が多くなっています。また、簡易検査のイムノクロマト法(抗原キット)はどちらの年代でも10数%となっています。