- トップページ

- ecoひろしま~環境情報サイト~

- 10月1日は「浄化槽の日」

10月1日は「浄化槽の日」

10月1日は「浄化槽の日」です。

この日にちなみ、広島県と県内の各市町では 10月を「浄化槽月間」と定めています。浄化槽を適正に維持管理し、みんなできれいな水環境を守りましょう。

「浄化槽の日」とは

浄化槽のことを定めた「浄化槽法」が、昭和60(1985)年10月1日に施行されたことに由来します。

浄化槽ってなに?

浄化槽(じょうかそう)は、微生物(目で見えないほど小さな生き物)の働きによってトイレや台所から出る生活排水をきれいにする設備です。

浄化槽が水をきれいにするためには、微生物が働きやすい環境を整え、その環境を保つことが大切になります。この役割を担うのが、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの維持管理ですので、水環境を守るためにも維持管理を適正に行いましょう!

浄化槽を正しく使いましょう!

浄化槽は「生き物」です。

浄化槽がしっかり機能するよう、日ごろから次のような点に注意しましょう。

- 浄化槽の送風機の電源は切らない(長期旅行時も)。

送風機が止まると、臭いの発生や水質悪化の原因となります。故障したら、すぐに修理や交換をしてください。 - 台所から油や食べ物くずは流しに流さない。

特に油は微生物への負担が大きいため、 紙にしみ込ませて捨てるか、再利用しましょう。 - 塩素系洗剤(漂白剤、カビ落とし剤など)の使用は,控えめにする。

一度にたくさん使用すると、微生物が弱り、臭いや水質悪化の原因となるため、使用される際には適量を心掛けてください。 - 排水を集中させない。

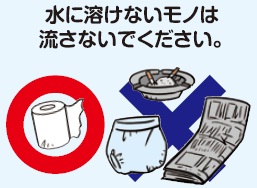

お風呂と洗濯機など、一度に大量の水が流れ込むと処理が不十分になって水質が安定しないことがあります。 - 水に溶けないものは流さない。

おむつやタバコなど水に溶けないものを流すと、詰まりや清掃時期が早まる原因となります。

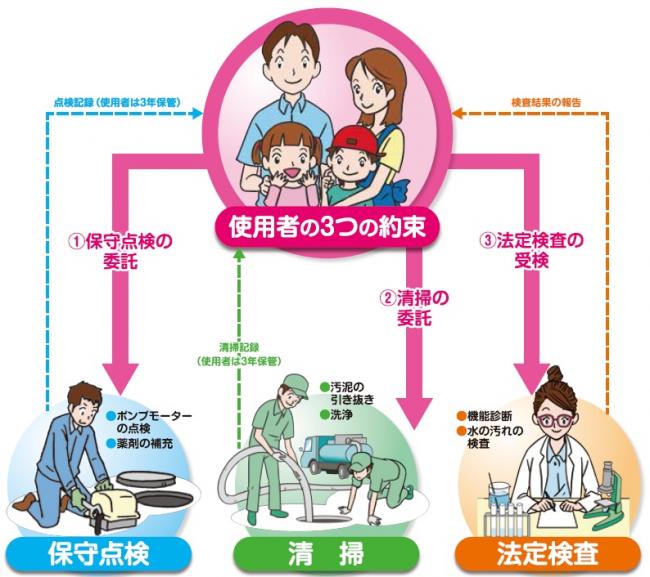

浄化槽を正しく維持管理しましょう!

浄化槽を使用される皆さんには、使用方法に注意するだけでなく、「保守点検」「清掃」「法定検査」の3つの約束があります。

これら3つの実施は、浄化槽を使っていく上でのルールですので、必ず行ってください。

それぞれの作業内容は専門性が高く、知識や技術、機材が必要となるため、保守点検と清掃は、基本的に県や市町で登録または許可を受けた業者へ委託することとなります。

また、法定検査は、知事の指定した検査機関で受検することとなります。

委託や受検の申し込み方法について不明な点がある場合は、県や市町の担当窓口または指定検査機関へお問い合わせください。

保守点検 ~浄化槽のメンテナンスです~

付属機器の調整や修理

浄化槽にはモーターやポンプなどいくつもの付属機器がついており、処理の状態に応じて、これらの調整や故障の確認,修理を行います。

消毒薬の補充

浄化槽には水を川などに放流する前に消毒を行う消毒槽という部屋があります。ここは環境衛生上の保全で重要となる処理の最終工程であるため、定期的に薬剤を補充します。

~回数~

年3回以上 ※浄化槽の種類や人槽規模によって異なります。

~委託について~

県または保健所設置市(広島市、呉市及び福山市)で登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託してください。

(広島県の登録業者名簿はこちら)

清掃 ~浄化槽のお掃除です~

汚泥の引き抜き

浄化槽内には、微生物の死骸や汚れの分解後に生じる泥状の汚泥が溜まります。

汚泥が溜まりすぎると、浄化槽の機能に支障をきたし悪臭や処理不十分の原因となるため、バキューム車などにより定期的に引き抜きます。

破損の確認

浄化槽内は常に水で満たされているため、内部の破損などを確認できるのは、清掃で中身を引き抜いたときのみです。

この機会に、破損はないか、それによる汚水の漏れはないかなどを確認します。

~回数~

年1回以上 ※浄化槽の種類や人槽規模によって異なります。

~委託について~

市町で清掃業の許可を受けた浄化槽清掃業者に委託してください。

法定検査 ~「浄化槽法」により定められています~

浄化槽の機能が正常に維持されているか、保守点検と清掃が適正に実施されているかなどを公正に検査します。

検査は、次の知事の指定した検査機関が行います。

検査内容や申込手続きについて不明な点がある場合は、次のリンク先に掲載してある検査機関の連絡先へ問い合わせてください。

~指定検査機関~

~設置後の水質検査(7条検査)~

時期・・・使用を開始した初年度

目的・・・適正に施工され機能しているか確認

~定期的な水質検査(11条検査)~

時期・・・7条検査を受けた1年後から毎年

目的・・・浄化槽の機能が保持されているか、保守点検・清掃が適正に実施されているか確認

なお、10人槽以下の浄化槽については、「ガイドライン検査」と「効率化検査」の2種類あります。

詳しくは、以下のリンクをご覧ください。

このページに関連する情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)