- トップページ

- ecoひろしま~環境情報サイト~

- <<排出事業者の皆さんへ>>安定型最終処分場に搬入できない産業廃棄物にご注意ください!!!

<<排出事業者の皆さんへ>>安定型最終処分場に搬入できない産業廃棄物にご注意ください!!!

↵

広島県内の安定型最終処分場において、県が実施した浸透水の行政検査の結果が、一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令(昭和52年3月14日総理府・厚生省令第1号)第2条第2項第2号ヘに定める基準値を超過した事例が複数回発生しています。

産業廃棄物の処理を委託する場合は、搬出する産業廃棄物の性状等が法令の埋立処分基準及び処理委託先の受入基準に適合していること改めて確認するなど、産業廃棄物の搬出にあたっての管理を徹底してください。

安定型最終処分場とは

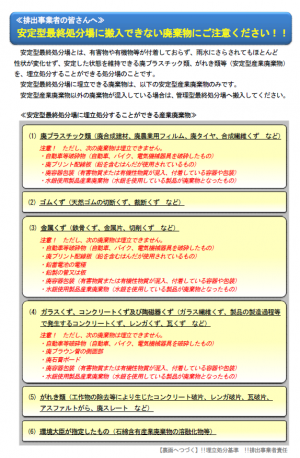

安定型最終処分場とは、有害物や有機物等が付着しておらず、雨水にさらされてもほとんど性状が変化せず、安定した状態を維持できる廃プラスチック類、がれき類等(安定型産業廃棄物)を、埋立処分することができる処分場のことです。

安定型最終処分場に埋立できる廃棄物は、「安定型産業廃棄物」のみに限られるため、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入している場合は、管理型最終処分場へ搬入してください。

安定型最終処分場に搬入できる廃棄物について

| 安定型産業廃棄物 |

|---|

|

(1) 廃プラスチック類(廃合成建材、廃農業用フィルム、廃タイヤ、合成繊維くず など) 注意! ただし、次の廃棄物は埋立できません。

・自動車等破砕物(自動車、バイク、電気機械器具を破砕したもの)

・廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)

・廃容器包装(有害物質または有機性物質が混入、付着している容器や包装)

・水銀使用製品産業廃棄物(水銀を使用している製品が廃棄物となったもの)

|

|

(2) ゴムくず(天然ゴムの切断くず、裁断くず など) |

|

(3) 金属くず(鉄骨くず、金属片、切削くず など) 注意! ただし、次の廃棄物は埋立できません。

・自動車等破砕物(自動車、バイク、電気機械器具を破砕したもの)

・廃プリント配線板(鉛を含むはんだが使用されているもの)

・鉛蓄電池の電極

・鉛製の管又は板

・廃容器包装(有害物質または有機性物質が混入、付着している容器や包装)

・水銀使用製品産業廃棄物(水銀を使用している製品が廃棄物となったもの)

|

|

(4) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(ガラス繊維くず、製品の製造過程等で発生するコンクリートくず、レンガくず、瓦くず など) 注意! ただし、次の廃棄物は埋立できません。

・自動車等破砕物(自動車、バイク、電気機械器具を破砕したもの)

・廃ブラウン管の側面部

・廃石膏ボード

・廃容器包装(有害物質または有機性物質が混入、付着している容器や包装)

・水銀使用製品産業廃棄物(水銀を使用している製品が廃棄物となったもの)

|

|

(5) がれき類(工作物の除去等により生じたコンクリート破片、レンガ破片、瓦破片、アスファルトがら、廃スレート など) |

|

(6) 環境大臣が指定したもの(石綿含有産業廃棄物の溶融化物等) |

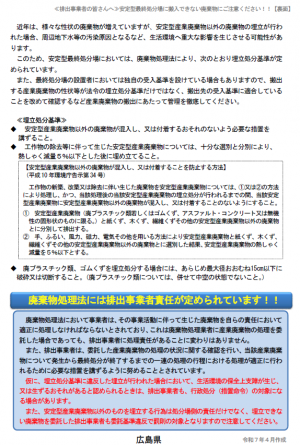

廃棄物搬出時の管理の徹底について

安定型最終処分場においては、廃棄物処理法により、次のとおり「埋立処分基準」が定められています。

| 埋立処分基準 |

|---|

| 〇安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着するおそれのないよう必要な措置を講ずること。 |

| 〇工作物の除去等に伴って生じた安定型産業廃棄物については、十分な選別と分別により、熱しゃく減量5%以下とした後に埋め立てること。 |

|

【安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することを防止する方法】

(平成10年環境庁告示第34号)

工作物の新築、改築又は除去に伴い生じた廃棄物を安定型産業廃棄物については、(1)又は(2)の方法により処理し、かつ、当該処理後の当該安定型産業廃棄物の埋立処分が行われるまでの間、当該安定型産業廃棄物に安定型産業廃棄物以外の廃棄物が混入し、又は付着することのないようにすること。

(1)安定型産業廃棄物(廃プラスチック類若しくはゴムくず、アスファルト・コンクリート又は無機性の固形状のものに限る。)と紙くず、木くず、繊維くずその他の安定型産業廃棄物以外の廃棄物とに分別して排出する。

(2)手、ふるい、風力、磁力、電気その他を用いる方法により安定型産業廃棄物と紙くず、木くず、繊維くずその他の安定型産業廃棄物以外の廃棄物とに選別した結果、安定型産業廃棄物の熱しゃく減量を5%以下とする。

|

| 〇廃プラスチック類、ゴムくずを埋立処分する場合には、あらじめ最大径おおむね15cm以下に破砕又は切断すること。(廃プラスチック類については、併せて中空の状態でないこと。) |

排出事業者責任について

また、排出事業者は、委託した産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めることとされており、次の点に注意してください。

!埋立処分基準に違反した埋立が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、排出事業者も、行政処分(措置命令)の対象となる場合があります。

!安定型産業廃棄物以外のものを埋立する行為は処分場側の責任だけでなく、埋立できない廃棄物の処理を委託した排出事業者も委託基準違反で罰則の対象となります。

建設系廃棄物の注意点

このページに関連する情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)