- トップページ

- 広島県食品ロス削減ポータルサイト

- 高校・大学の取組紹介

高校・大学の取組紹介

<目次>

山陽女子短期大学

所在地:広島県廿日市市佐方本町1-1

ホームページ:https://www.sanyo.ac.jp/

大学×廿日市市×株式会社フレスタの取組

山陽女子短期大学・廿日市市・株式会社フレスタが連携し、食べきりレシピを作成。

完成したレシピは、廿日市市HPやフレスタ店頭で配布されています。

9月末には、フレスタに来たお客さんに、学生たちが自らレシピを手渡しました。

学生や企業の発想力・発信力を借りて、食品ロスを減らそう!の輪が広がっています。

今回は、食べきりレシピ作成について、山陽女子短期大学・廿日市市循環型社会推進課にお話を伺いました。

学生の工夫が詰まった「美味しい!時短!の食べきりレシピ」

廿日市市がアンケート調査した「家庭で余りやすい食材」で上位だった「もやし」や「きゅうり」、「豆腐」、「牛乳」などをおいしく食べきることを目指して、

調理師を目指す食物栄養学科の学生3人が、7つの食べきりレシピを考案しました。

山陽女子短期大学の有吉先生、廿日市市の職員、フレスタの担当者を交え、2回試作会を開催し

もっと簡単に作るには?余り物を使っても新たな料理として美味しく食べてもらうには?といった課題を一つ一つ解決していきました。

完成したレシピは、食物栄養学科ならではの、子どもたちにも食べてもらえるようにとの配慮や、食材の切り方の一工夫もあります。

スープの具材としては珍しいきゅうりを使った「具だくさんきゅうりのスープ」など学生らしい柔軟なアイデアが満載で、さらに手軽さにもこだわっています。

工夫を重ねた料理の一部をご紹介。

お豆腐ピロシキ風

(学生から一言)

豆腐をほぐして、挽肉に見立てました。

お肉は使っていませんが、食感はお肉と同じで、おなかもいっぱいになります。

味付けもウスターソースのみで、簡単に作れるものにしました。

じゃがいものカルボナーラ風

(学生から一言)

担当したレシピの中で、一番美味しくできました。

家にある食材で、15分で完成するのでおすすめです。

パスタがなくてもカルボナーラが食べられます。

納豆ちくわ巾着

(学生から一言)

納豆の食べきりレシピです。

油揚げの中に納豆を入れて、簡単だけど見栄えよく仕上がりました。

付属の醤油・からしも使えるのがポイントです。

気になる7つのレシピは、廿日市市の食に関する特設サイト「はつかいちmottainai大作戦!」で紹介されています。

若い力で食品ロス削減への一歩。

食物栄養学科 准教授 有吉邦江 先生

家庭で余りやすい食材*を用いてレシピを開発するだけでも大変な事だと思ったのですが、

思い思いに工夫したレシピを提出してくれました。

見栄えも含めた通常の料理としての完成度も考慮しつつ、

・食材が使い切れないなど、新たな食品ロスを生むレシピになっていないか

・冷蔵庫にある食材も使えないか

・余りやすい調味料を使えないか

・手軽にできないか

などの課題にも取り組んだのです。

議論と試作・試食を重ねていき、食品ロス削減につながるレシピに進化し、

これに取り組む学生の姿を見ることができ嬉しく思いました。

今回のことで、学生たちはサスティナブルな調理師をめざすという

高い環境配慮の意識醸成が図られたのではないでしょうか。

*廿日市市の2025年調査より

「はつかいちmottainai大作戦!」で食品ロス削減

廿日市市 循環型社会推進課 主任主事 藤川桃奈美 さん

「はつかいちmottainai大作戦!」では、食品ロス削減に関する取組や廿日市市のグルメ情報、地産地消についての発信をしています。

食品ロス削減の取組である食べきりレシピは、余りやすい食材に関するアンケート調査をもとに

誰かにレシピを作ってもらいたいと思っていたところで、山陽女子短大から連携の提案をいただき、実現しました。

他にも、「はつかいち」にちなんで毎月20日と1日に冷蔵庫の中を見直し、

食品を使い切る「冷蔵庫レスキュー20・1(ニーマルイチ)」なども実施しています。

冷蔵庫の中を確認し、食材が余っていれば、今回の食べきりレシピを参考にしてみてください!

これからも、地域の皆さんと一緒に日々できることを実践していきたいと思います。

広島文教大学

所在地:広島市安佐北区可部東1-2-1

ホームページ:https://www.h-bunkyo.ac.jp/university/

広島市から表彰を受けた「フードドライブ」の取り組み

令和6年度広島市食品ロス削減推進表彰を受賞した広島文教大学の取り組みを取材しました。

取り組みのテーマは「”もったいない”から広げよう、食でつながる地域の環」。

その活動の中心である人間栄養学科の学生たちは、毎年フードドライブ活動を行っており、

今年ですでに12年目を迎えています。

訪問当日(10/15)は、1年生たちが初めてフードドライブを実践する日。

教職員・学生対象に食品の回収を募り、1時間ほどの間に45点もの食品が集まりました。

この活動は毎年大学祭においても実施されており、地域の人たちから多くの食品が持ち寄られているそうです。

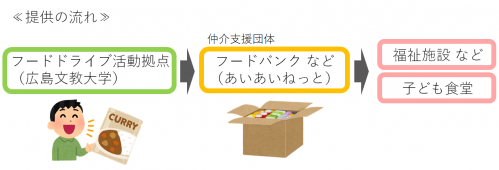

大学で集められた食品は、学生が消費期限などをチェックしたうえで、県内でフードバンク事業をしている”あいあいねっと”へと寄附されます。

今後、大学・地域・事業者が一体となった食品ロス削減の取り組みが、もっと広がることを期待しています。

◎フードドライブとは、家庭で余っている食品を回収拠点やイベントに持ち寄り、

地域の福祉施設や子ども食堂などに寄付する活動のことです。

◎フードバンクとは、食品を取り扱う事業者や各家庭から、まだ食べられる余った食品を

引き取り、必要としている団体や施設などに提供する活動を行っている仲介支援団体のことです。

[社会福祉法人 正仁会 フードバンク事業 あいあいねっと]

広島市安佐北区可部3-9-21

大学生の私たちが日頃から気をつけていること

石橋優奈さん(メッセージ:期限チェックをしっかりしよう)

食品ロスの勉強をしていくうちに、自宅の冷蔵庫に何が残っているか気にするようになりました。

特に注意をしなくては、と思うのが缶詰です。

缶詰は、賞味期限が長いので大丈夫と思っていたら、気づいた時にはかなり前に期限切れになっていたので、

賞味期限が切れてしまったから食べれないと判断し、捨ててしまった経験があります。

今では、期限切れを防ぐために、購入した時に期限をチェックする習慣ができました。

北村璃望奈さん(メッセージ:買い過ぎ厳禁)

食ロス削減推進サポーター講座で『賞味期限』と『消費期限』の違いを学んで、美味しいうちにすぐ食べようと実行しています。

以前は、食べたいと思うと、つい買い過ぎて、ずっと冷蔵庫に入れっぱなしにしていたら

賞味期限が過ぎてしまい、美味しくなくなって捨てていました。

もったいないことをしていたと反省しています。

賞味期限は消費期限と違って期限が切れてもすぐに食べられなくなるわけではないけれど、

せっかく買ったものは、美味しく食べたいですよね。

今は、賞味期限内に食べきれる量だけ買うように心がけています。

買い過ぎは厳禁です!!

大迫美桜さん(メッセージ:てまえどりしよう)

私は寮生活なので普段から食事は残さないよう心がけています。

自分で料理を作ることは少ないのですがスーパーやコンビニへ行くのは好きで、

最近、手前どりのPOPが目につくようになりました。

手前どり=期限の近いものから選ぶ意識がなかったのですが、

確かに購入してすぐ食べるものは手前どりをすれば

お店で廃棄される食品削減になると納得しました。実践しています。

ボランティア体験で学生たちの意識が高まっています。

人間科学部 人間栄養学科 准教授 伊藤由美子 先生

授業で日本と世界の食品ロスの現状を学びながら、より興味・関心を持ってもらうために

フードドライブ活動を行っています。

いかに自分事として捉えるか。恵まれた環境の中で育った学生たちには

難しいところはありますが、フードバンクの人たちの活動状況を

聞いたりすると身近に困っているこどもたちがいることが分かります。

自分たちができることは何だろうと考え、行動に移す人に育ってほしいと思います。

学生の皆さん、世界の共通認識として一緒に頑張っていきましょう。

広島県立総合技術高等学校

所在地:広島県三原市本郷南5丁目25-1

ホームページ:https://www.sougou-th.hiroshima-c.ed.jp

総合技術高等学校の「私たちが食べたい食ロス削減料理はこれ!」

三原市本郷にある県立総合技術高等学校の食デザイン科を訪問し、食ロス削減料理実習の授業を見学しました。

「家庭で捨てられやすい食材、料理を、簡単調理で食ロス削減」を調理テーマに、残りものの定番である野菜類などを食材に使い、

各チームが短時間でオリジナル料理を完成。

まずはどんな料理を作るかチームで決め、捨てられやすい食材の中から材料を選んでいきました。

10代の皆さんが考案した食ロス8メニュー。全て調理は10~20分以内。

完成品を試食する笑顔いっぱいの表情でそれぞれの美味しさが伝わってきました。

残りものからご馳走に変身!

ヘルシーでご飯にぴったり! 回鍋肉(ホイコーロー)唐揚げ

醤油や豆板醤を使った回鍋肉のしっかりした味付けなら

冷蔵庫に残った苦手な野菜類も美味しく。

昨日食べきれなかった唐揚げを入れて食べ応え充分。

洗い物も少なく 豆腐お好み焼き

余りがちな木綿豆腐、キャベツ、白ネギでヘルシーなお好み焼き完成。

食べやすくてついつい完食。

豆腐の水切りなく作れて、片付けも手間入らず。

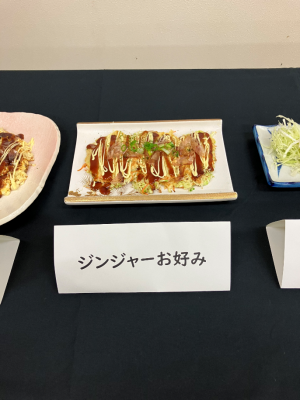

小さな子が食べやすいように ジンジャーお好み焼き

豚の生姜焼きの味付けを生かしつつ

キャベツの芯や人参の端っこも入れて大好きメニューに。

野菜を細かく切って小さな子どもたちも食べやすく工夫。

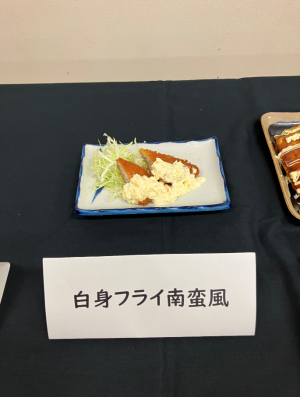

タルタルソースで贅沢見え 白身フライ南蛮風

淡白な味の白身フライが残ったら相性抜群のタルタルソースをかけて。

玉ねぎと卵でソースを作るだけで豪華な一品に変身。

芯まで使ったキャベツと一緒にどうぞ。

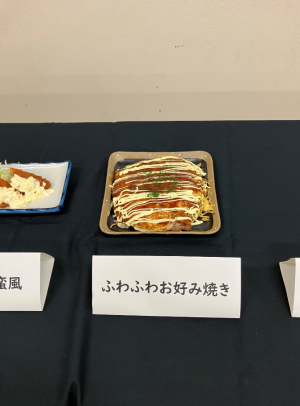

野菜の組み合わせ自由 ふわふわお好み焼き

残りがちな豚肉、キャベツ、もやし、卵などは、お好み焼きの定番食材。

傷みやすい野菜をなんでも組み合わせてOK。

ポイントは長芋も使ってフワフワに。

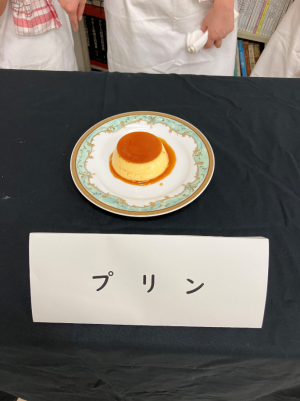

シンプルで飽きがこない! プリン

冷蔵庫に常備している卵と牛乳は賞味期限に要注意。

時にはデザート作りに使って

友だちと楽しむのもオススメ。

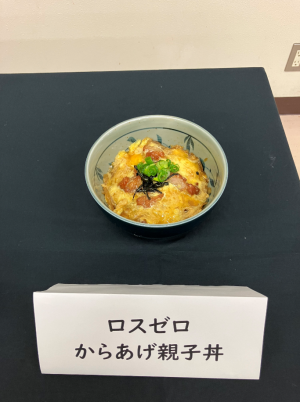

好きな味揃い ロスゼロからあげ親子丼

ついつい作り過ぎる唐揚げも

卵と合わせて美味しく食べ切れる丼に。

玉ねぎもしっかり入って、残り食材メニューとは思えない完成品。

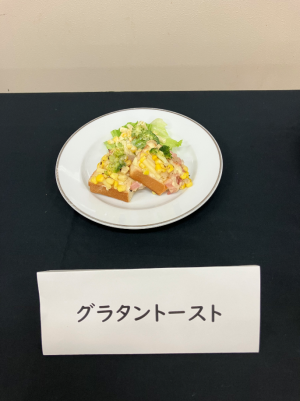

可愛い見映え グラタントースト

軽くトーストした食パンにグラタンをトッピング。

牛乳、マカロニ、ベーコン、ブロッコリー、コーンの定番組み合わせだけど

野菜は何でもオススメ。

私たちにもできること、あります!

福島未温(ふくしま みお)さん

中学生の時にSDGsを学ぶ授業があり、食品ロスの問題も知っていました。

その頃から食や栄養に興味を持っていたので、自然と冷蔵庫の中身をチェックしたり、

賞味期限も確認するようになりました。食デザイン科では調理実習が多く、その中で山口先生に

「材料を無駄にしないで余すことなく使う」と指導され、家で料理をする時もそれが

当たり前になっています。

もやしや牛乳など食品ロスになりやすいので要注意。

食材を買いに行く前に冷蔵庫の中をチェックすることは、誰でもできますので

食品ロス削減の対策としてオススメです。

若い世代に知ってほしい、考えてほしい。

山口敬太(やまぐちけいた)先生

飽食の日本で生まれ育って、それが当たり前に思っている若い世代に

どうすれば「もったいない」を根付かせるか。それがなかなか難しい問題です。

食デザイン科の生徒たちは将来食のプロの世界へ入るので、

食材を余すことなく使う意識は持ってほしいですね。授業では世界の国々との

比較など、まず現状を知ってもらわなくてはと思っています。

(山口先生&福島さん)

食ロス削減のために実践していること ~総合技術高校食デザイン科の場合~

家庭で

<買物>

・冷蔵庫の中のものを確認して買物に行く。

・食材の期限を確認する。

・安くても、必要なもの、食べ切れる量だけを買う。

・余計なものを買わない。食費の節約にもなる。

<調理>

・作り過ぎない。

・野菜の皮やヘタを冷凍して”だし”に使う。

・食材の捨てる部分がないように、全部使える料理を考える。

<飲食>

・消費期限の近いものから食べるようにする。

・好き嫌いしない。

調理実習で

・作り過ぎて廃棄が出ないよう食材は必要な分だけ発注。

・使える部分をギリギリまで使う。

・野菜のヘタやまわりや皮など実が残っている部分は活用。

・実習で作ったものは残さない。

・食べられない量は他の人と分け合う。

・食品ロスについてみんなで話す。

好き嫌いなく食べること。食品ロスについてみんなで話すこと。

誰でもできる一歩!家庭で学校で実践してみませんか。