- トップページ

- 新型コロナウイルス感染症に関する情報

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針

新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針

対策本部及び対処方針を廃止しました

5月8日に新型コロナウイルス感染症が感染症法上の5類感染症に位置づけられ、政府対策本部が廃止されました。

そのため、「新型コロナウイルス感染症広島県対策本部」及び「新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針」を廃止しました。

詳しくは、第66回広島県対策本部員会議の「新型コロナウイルス感染症の5類感染症への移行について」をご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和5年5月7日まで)

令和2年5月 15 日制定(令和5年 2 月21日一部改正)

新型コロナウイルス感染症広島県対策本部

PDFはこちら 新型コロナウイルス感染拡大防止のための 広島県の対処方針 (PDFファイル)(323KB)

令和2年5月15日制定の「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針」を次のとおり見直し、これに基づき、引き続き、感染の予防及び感染の拡大防止を図る。

1 基本的事項

2 今後の対処に関する方針

3 県民、事業者、行政が連携して取り組む重要事項

4 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請

5 施行期日

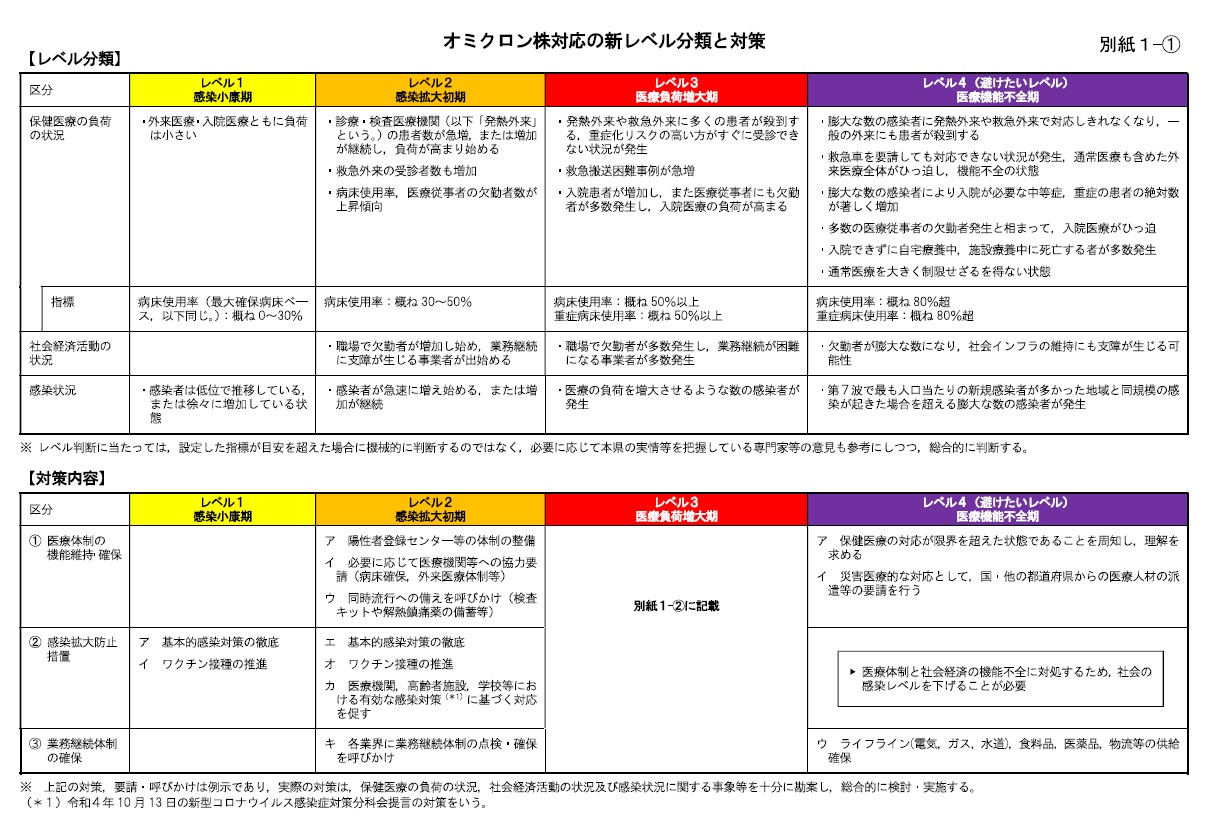

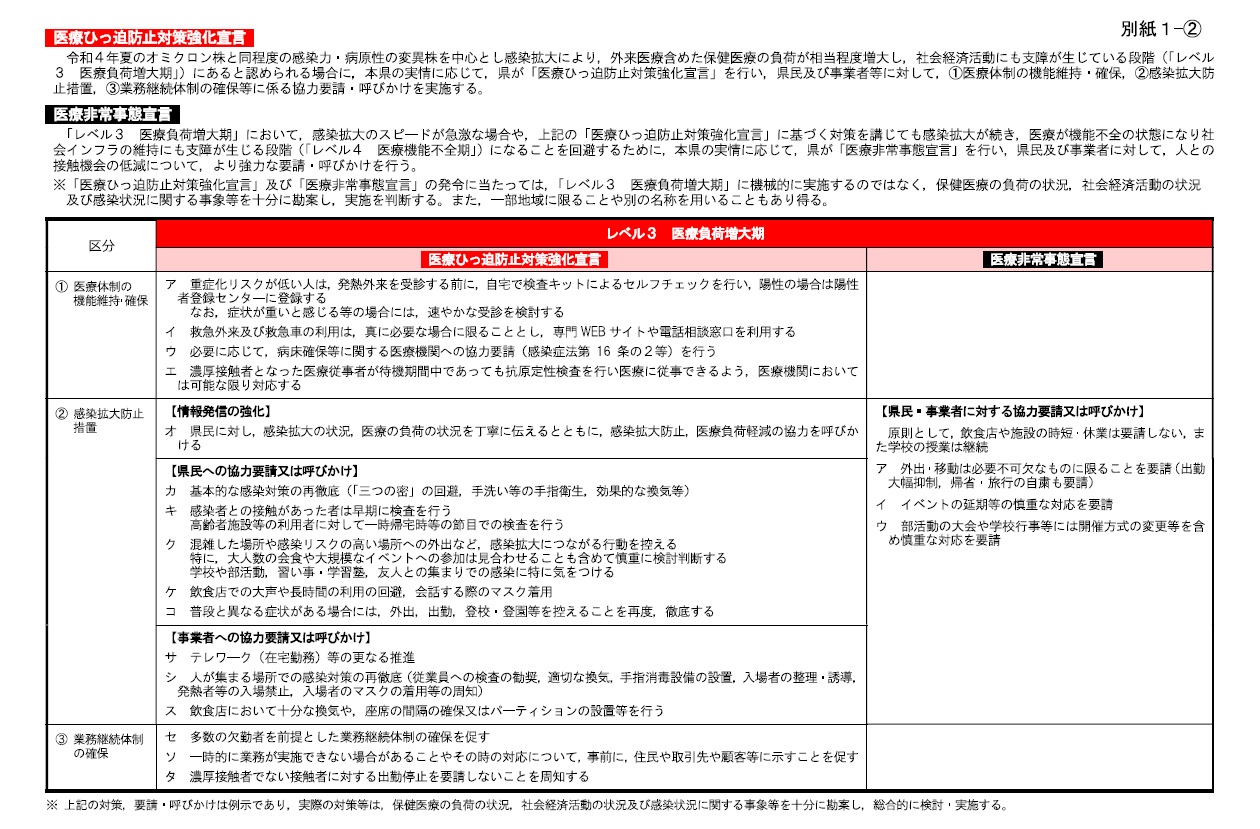

別紙【レベル分類と対策】

(協力要請のうち)広島県におけるイベントの開催条件、手続きについて【令和5年2月21日変更】

(協力要請のうち)業種別ガイドライン(内閣官房のサイトへリンク)

1 基本的事項

(1)新型コロナウイルス感染症の発生状況

○ 本県では、令和2年3月7日に最初の感染者が確認されて以降、感染拡大と縮小が繰り返し発生し、令和5年2月20日までに、合計792,420人の感染者、1,319人の死亡者が確認されている。

○ 感染拡大の波は、回を重ねるごとに大きくなっており、今夏の第7波では、オミクロン株 BA.5系統の流行により、8月19 日には新規感染者数が8千人を超えるなど爆発的な感染増加となった。

○ 第7波がピークアウトした8月下旬以降、新規感染者数や入院者数の減少が続いていたが、10 月下旬頃から再び増加傾向に転じ、新規感染者数が令和5年1月5日から3日連続で8千人を超えるなど、過去最大であった第7波のピークに近い水準にまで感染拡大するとともに、病床使用率の上昇や救急搬送事案の増加など、医療の負荷が高まった。また、新規感染者のうち70代以上の高齢者の占める割合が増加し、これに伴い死亡者が増加した。

○ この第8波は、感染拡大が過去最長の3か月近くにわたり継続したが、令和5年1月中旬頃にようやくピークアウトし、現在まで新規感染者数や入院者数の減少が継続している。

○ 新型コロナとの同時流行が懸念された季節性インフルエンザの流行状況については、令和5年第1週(1月2日~8日)に患者数が流行開始の目安(定点当たり1.0人)を超え、第3週(1月16日~22日)には、広島市保健所管内において、定点当たりの患者数が13.95人と、3シーズンぶりに注意報基準値(定点当たり10人)を上回った。直近の第6週(2月6日~12日)では、広島市及び福山市の保健所圏域において、患者数が注意報基準値を超過している。

(2)本県の取組の状況

○ これまでの感染拡大に対し、第1波から第6波まで、より早い段階で強い対策を実施する「早期集中対策」、「まん延防止等重点措置」、「緊急事態措置」の実施など機動的な対策を講じることにより、感染の拡大を抑えて医療提供体制のひっ迫を防ぎ、感染状況の改善を図ってきた。

| 感染拡大の波 (ピーク時期 ※) |

主な対策 |

|---|---|

| 第1波 (令和2年4月) |

令和2年4月 18 日から5月 15 日まで全県を対象に緊急事態措置を行った。 (主な要請)施設の休業、食事提供施設の営業時間短縮、外出自粛等 |

| 第2波 (令和2年7月) |

緊急事態措置等による強い対策は行わなかったが、令和2年7月21日に「感染拡大に対する警戒強化宣言(広島積極ガード宣言)」を出し、県民、事業者、行政が連携して、第2波を抑える方針を示した。 |

| 第3波 (令和2年12月) |

令和2年12月12日から翌年2月21日まで広島市を対象に、令和2年12月25日から翌年2月21日まで廿日市市、府中町、海田町及び坂町を対象に、令和3年1月18日から2月21日まで広島市、廿日市市、府中町、海田町及び坂町を除く市町を対象に集中対策を実施した。 (主な要請)接触機会の低減、飲食店・施設等の営業時間短縮、イベント等の開催制限等 |

| 第4波 (令和3年5月) |

令和3年5月8日から7月11日まで全県を対象に集中対策を実施し、うち5月16日から6月20日まで全県を対象に緊急事態措置を行った。 (主な要請)外出の削減、他地域への移動の自粛、飲食店・大規模施設等の営業時間の短縮、イベント等の開催制限等 |

| 第5波 (令和3年8月) |

令和3年7月31日から10月14日まで全県を対象に集中対策を実施し、うち8月20日から8月26日まで広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、東広島市、廿日市市、府中町、海田町及び坂町を対象にまん延防止等重点措置を、8月27日から9月30日まで全県を対象に緊急事態措置を行った。 (主な要請)外出の削減、他地域への移動の自粛、飲食店・大規模施設等の営業時間の短縮、イベント等の開催制限等 |

| 第6波 (令和4年1月) |

令和4年1月7日から3月6日まで全県を対象に集中対策を実施し、うち1月9日から3月6日まで広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、大竹市、東広島市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町及び坂町を対象に、1月13日から3月6日まで府中市、三次市、庄原市、安芸高田市、熊野町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町及び神石高原町を対象にまん延防止等重点措置を行った。 (主な要請)外出の削減、他地域への移動の自粛、飲食店・大規模施設等の営業時間の短縮、イベント等の開催制限等 |

※)ピークの時期は、おおよその目安である。

○ 一方、第7波に対しては、新たな行動制限を行わず、社会経済活動をできる限り維持するという国の方針を踏まえ、本県においても行動制限などの強い対策は行わず、8月12日に「医療非常事態警報」を発令するとともに、8月24日からは最大確保病床である緊急フェーズ2まで病床を拡大し、医療で受け止める対策により乗り切った。

○ 第8波に対しても、行動制限などの強い対策は行わず、医療で受け止める方針のもと、12月16日に「医療非常事態警報」を発令し、12月23日には入院病床を最大の確保数となる緊急フェーズ2に引き上げて、必要な入院医療体制の確保を図った。

○ また、県民に抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬の事前準備を呼びかけるとともに、有症状者等への抗原定性検査キットの無料配布(申込可能期間12月26日~2月1日)や、年末年始等(12月30日~1月3日、1月8日・9日)における発熱外来や薬局の体制拡充などの対策を実施し、外来医療のひっ迫防止に取り組んだ。

2 今後の対処に関する方針

(基本方針等)

○ 新型コロナへの対応について、国は、今秋以降の感染拡大が、今夏のオミクロン株と同程度の感染力・病原性の変異株によるものであれば、新たな行動制限は行わず、社会経済活動を維持しながら、高齢者等を守ることに重点を置いて感染拡大防止措置を講じるとともに、季節性インフルエンザとの同時流行も想定した外来等の保健医療体制を準備することを基本的な考え方としている。

○ 本県においては、こうした国の考え方を踏まえ、感染の拡大をできるだけ抑え、医療で受け止めながら、社会経済活動を維持することを基本方針とする。

○ また、国は、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から新型コロナについて、感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置付ける対応方針を示すとともに、感染対策におけるマスクについて、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とするよう「マスクの着用」の考え方を見直し、3月13日から適用することとした(学校における「マスクの着用」の考え方の見直しは4月1日から適用)。

○ これらの5類感染症への位置づけの変更や「マスクの着用」の考え方の見直しの動き等を踏まえ、高齢者など重症化リスクの高い方を守ることも念頭に、必要な感染対策を講じながら、ウィズコロナの取組を更に進めていく。

(県の取組)

○ 県は、上記の基本方針を踏まえ、次のとおり取り組む。

ア 感染状況や変異株等に関する状況、医療提供体制等の情報を県民に正確、迅速に提供するとともに感染の拡大をできるだけ抑えるため、県民や事業者等に必要な協力要請や呼びかけを行う。

イ ホームページに、診療・検査医療機関を公表する仕組みを整えるとともに、県民へ積極ガードダイヤル等の相談窓口の分かりやすい周知を図る。

ウ 病床の確保及び入院病床フェーズの適切な運用により必要な入院医療提供体制を維持するとともに、新型コロナ患者を診療する医療機関の裾野の拡大を図る。

エ 高齢者施設等への往診体制を維持するとともに、高齢者施設等従事者に対する頻回検査の実施を推進する。また、高齢者施設等でクラスターが発生した場合には、「医療福祉クラスター対応班」による施設への早期介入と感染管理指導を行う。

オ 全ての患者情報を把握し、携帯電話等のSMS(ショート・メッセージ・サービス)を活用した情報提供や自宅療養セットの配送等により自宅療養者を支援する。

カ 季節性インフルエンザとの同時流行等に備え、県民に抗原定性検査キットや解熱鎮痛薬等の備蓄を呼びかけるとともに、発熱外来がひっ迫するおそれがある場合は、ひっ迫を回避するための更なる対策を講ずる。

キ 重症化を予防し、医療のひっ迫を防ぐ有効な手段であるワクチン接種について、更なる接種率の向上に向けて、接種促進を図る。

ク 感染の拡大が認められる場合には、国と密接に連携しながら、別紙1「オミクロン株対応の新レベル分類と対策」により、速やかに効果的な感染対策等を講じる。

ケ 5類感染症への移行により、重症者や死亡者の増加につながることのないよう、必要な医療提供体制の確保を前提に、令和5年3月上旬に示される予定の患者等への対応や医療提供体制に係る国の具体的な方針も踏まえ、移行に向けた準備を着実に進める。

3 県民、事業者、行政が連携して取り組む重要事項

外出の自粛や休業の要請などの行動制限は、感染拡大防止の効果は非常に大きいが、一方で、社会的・経済的に大きな副作用を伴う。このため、行動制限を行う事態になる前に、県民、事業者、行政が、まさに一丸となって、感染拡大を抑えることが重要である。

⑴ 「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」等の推進

○ 県民が安心して店舗を利用できるように、店舗において自主的に実施している感染症対策を分かりやすく伝える「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」の増加を図るとともに、飲食店にあっては県が認証する「広島積極ガード店ゴールド」の普及を促進する。

○ 行政は、関係団体と連携し、事業者に対して、感染防止のための業種別ガイドラインなどの周知、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」及び「広島積極ガード店」の普及、飲食店における効果的な換気等の感染対策を進めるとともに、飲食店を訪問し、感染症対策の取組状況を確認する。

○ 「広島積極ガード店」は県内飲食店の8割以上が登録しているため、これを基盤に、今後は、第三者認証制度の普及と認証取得店(広島積極ガード店ゴールド)の拡大を進める。

○ 事業者は、業種別ガイドラインの遵守など、各店舗の実情に合った適切な感染防止対策を講じるとともに、「新型コロナウイルス感染症対策取組宣言店」として宣言するほか、適宜、ガイドラインの見直しを行う。

○ 「広島積極ガード店」に登録している飲食店は、より感染防止対策が徹底できる「広島積極ガード店ゴールド」の取得に努める。

○ 県民は、上記の取組を行っている店舗を積極的に利用する。

⑵ 一人ひとりの感染対策と高齢者等重症化リスクの高い方を守る行動

○ 感染拡大を防止するためには、県民一人ひとりが、しっかりと基本的な感染対策に取り組むとともに、高齢者や基礎疾患のある方等の重症化リスクの高い方を守る行動をとる必要があり、⑶の「マスクの着用」の考え方の見直し後であっても、引き続き、「三つの密」の回避、「人と人との距離の確保」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」等を励行する。

○ 日頃から健康の保持、増進に気を付け、発熱等の症状がある場合は、軽症であっても出勤や登校、登園を含め、外出、移動を控える。

○ 感染の疑いや不安がある場合は、速やかに検査を受け、陽性であれば症状に応じて自宅等で療養するとともに療養期間を守り、外出を自粛する。

○ 帰省等で高齢者や基礎疾患のある方と会う際は、事前の検査を行う。

○ 事業者は、職場、店舗等における業種別ガイドラインを実践し、感染対策に取り組むとともに、発熱等の症状のある従業員の出勤を控えることを徹底する。

○ 高齢者施設等では、従業員の頻回検査などにより、感染を持ち込まない取組を行うとともに、クラスター発生に備え、平時から準備(医療支援の体制確保、業務継続体制の確保、感染者の周囲への一斉検査の実施等)を行う。

⑶ マスクの着用

○ 感染防止対策における「マスクの着用」の考え方については、令和5年3月13日から行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とする。

○ ただし、高齢者等重症化リスクの高い方などの感染を防ぐため、マスクの着用が効果的な次の場面等では、マスク(不織布マスクを推奨)の着用を推奨する。

○ 周囲の方に感染を広げないため、新型コロナの陽性者は自宅(宿泊)療養期間中、同居家族等の濃厚接触者は待機期間中の外出を自粛するとともに、発熱等の症状のある方も外出を控える。なお、通院等やむを得ず外出をする時には、人混みを避け、マスクを着用する。

○ マスクの着用は個人の判断に委ねられるものであるが、事業者が感染対策上又は事業上の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求めることは許容される。

○ この「マスクの着用」の考え方の見直しは、円滑な移行を図る観点から、周知期間や各業界団体及び事業者の準備期間等も考慮し、令和5年3月13日から適用する。

⑷ ワクチン接種の円滑な実施

○ ワクチン接種は、元の日常生活を早く取り戻すための有効な手段であり、集団免疫を獲得するためには、一人でも多くの方が接種することが重要である。そのため、接種を希望する方に対しては、円滑に接種ができるよう、県・市町・医療関係団体で連携して接種を進める。

○ 行政は、県民に対して、上記のようなワクチンの効果や副反応などの情報を周知するともに、一般相談から専門的な相談まで対応できる窓口を設置する。また、県民の接種機会を確保するため、市町においては、ワクチンの接種体制を確保する。県はそれを補完する形で、接種が円滑に実施できるよう市町や関係団体と連携して対応する。

○ 事業者は、従業員等が円滑にワクチン接種できるよう休暇制度等を設けるなど環境を整備する。

4 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請

新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づく協力要請については、保健医療の負荷の状況、社会経済活動の状況、感染状況、流行している株の特性等を踏まえて、広島県対策本部長が別に定める。

5 施行期日

令和5年 2月21日から施行する。

別紙

新型コロナウイルス感染拡大防止のための 広島県の対処方針 別紙 (PDFファイル)(878KB)

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請

PDFはこちら 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく協力要請 (PDFファイル)(163KB)

令和 5年 2 月21日

新型コロナウイルス感染症広島県対策本部決定

新型インフルエンザ等対策特別措置法第 24 条第9項の規定に基づき、次のとおり必要な協力の要請をする。

1 県民に対する協力要請

(基本的感染対策)

ア 「三つの密」(密閉空間、 密集場所、 密接場面)は一つでも回避、「人と人との距離の確保」、「場面に応じたマスクの着用」、「手洗い等の手指衛生」、「換気」をはじめとした基本的な感染対策の徹底等、感染拡大を予防する「新しい生活様式」を実践すること

このうち「場面に応じたマスクの着用」については、令和5年3月13日から、「マスクの着用」の考え方が、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることに見直されるため、同日以降の対応は、別紙の参考資料「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和2年5月15日制定(令和5年2月21日一部改正))3⑶マスクの着用(抜粋)」を参照すること

イ 早期にワクチンの接種を受けることを検討すること

ウ 家庭内においても室内を定期的に換気するとともに、こまめに手洗いを行うこと

エ 換気については、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行うこと

オ 感染の不安がある場合や、帰省等で高齢者や基礎疾患のある者と会う際は、検査を行うこと

(外出・移動)

カ 発熱等の症状がある場合は、出勤、登校・登園等を含め、外出・移動を控えること

キ 帰省や旅行等での移動は、「三つの密」の回避を含め基本的な感染対策を徹底するとともに、移動先での感染リスクの高い行動を控えること

ク 業種別ガイドイン等を遵守している施設等の利用を推奨

ケ 飲食は、第三者認証(広島積極ガード店ゴールド)を取得している飲食店の利用を推奨

(差別・誹謗中傷の禁止)

コ 感染者・濃厚接触者や、診療に携わった医療機関、医療関係者、その他の対策に携わった方に対する誤解や偏見に基づく差別・誹謗中傷を行わないこと

2 医療機関・高齢者施設等に対する協力要請

(基本的感染対策)

ア 院内・施設内の感染対策については、感染が持ち込まれることを想定し、感染を拡大させないために、基本的な感染対策を徹底すること

なお、感染対策としてのマスクの着用については、令和5年3月13日から、「マスクの着用」の考え方が、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることに見直されるため、同日以降の対応は、別紙「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和2年5月15日制定(令和5年2月21日一部改正))3⑶マスクの着用(抜粋)」を参照すること

イ 換気については、令和4年7月 14 日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言で示された施設の特性に応じた留意点を踏まえ、効果的な換気を実施すること

ウ クラスターが起こりうることを前提に、平時から準備(医療支援の体制確保、業務継続体制の確保、感染者の周囲への一斉検査の実施等)を行うこと

エ 令和4年 10 月 13 日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言を踏まえた具体的な対策を実施すること

オ 医療機関においては感染対策のガイドライン等(学会の作成したガイドライン、「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き」)に基づく対応を徹底すること

カ 高齢者施設等においては「介護現場における感染対策の手引き」に基づく対応を徹底す

るとともに、感染が流行している期間については、従事者の定期的な検査を実施すること

(外出・外泊、面会等)

キ 感染が流行している地域では、入院患者、利用者の外出・外泊については、感染拡大防止の観点と、患者や利用者、家族の QOL(Quality of Life)を考慮して対応を検討すること

ク 面会については、面会者の感染を防ぐことは必要であるが、面会は患者や利用者、家族にとって重要なものであり、地域における発生状況等も踏まえるとともに、患者や利用者、面会者等の体調やワクチン接種歴、検査結果等も考慮し、対面での面会を含めた対応を検討すること

ケ 特別なコミュニケーション支援が必要な障害児の入院について、院内感染に配慮しつつ、可能な限り支援者の付添いを受け入れることについて、対応を検討すること

3 学校・保育所等に対する協力要請

(基本的感染対策)

ア 学校・保育所等での感染対策については、子供の教育機会を可能な限り確保するとともに、子供や教育現場、医療現場の負担に配慮して効果的・効率的な対策に取り組むこと

イ 学校等においては、「学校における新型コロナウイルス感染症に関する衛生管理マニュアル」等を踏まえた対応を基本としつつ、学校教育活動の実施に当たっては、次の事項に留意し、マスクの着用を求めないことを基本とすること

⑴ 基礎疾患等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する児童生徒に対して適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じること

⑵ 地域や学校における新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの感染状況等に応じて、学校・教員が児童生徒に対して着用を促すことも考えられるが、そのような場合も含め、児童生徒や保護者等の主体的な判断が尊重されるよう、着脱を強いることがないようにすること

以上のマスクに関する取扱いについては、令和5年4月1日から適用することとし、それまでの間は、なお従前の例によること

上記の適用時期に関わらず、令和5年4月1日より前に実施される卒業式におけるマスクの着用については、卒業式の教育的意義を考慮し、児童生徒等はマスクを着用せず出席することを基本としつつ、県教育委員会等が示すその際の留意事項に配慮すること

ウ 保育所・認定こども園等においては、「保育所における感染症対策ガイドライン」等を踏まえた対応を基本としつつ、感染リスクが高い活動を避けるとともに、児童をできるだけ少人数のグループに分割するなど、感染を広げない形での保育の実践を行うこと

2歳未満児のマスクの着用は奨めない

2歳以上児についても、マスクの着用は求めないが、基礎疾患がある等の様々な事情により、感染不安を抱き、引き続きマスクの着用を希望する子供や保護者に対して適切に配慮するとともに、換気の確保等の必要な対策を講じること

以上のマスクに関する取扱いについては、令和5年3月13日から適用することとし、それまでの間は、なお従前の例によること

エ 換気については、令和4年7月 14 日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言で示された施設の特性に応じた留意点を踏まえ、効果的な換気を実施すること

オ 令和4年 10 月 13 日の新型コロナウイルス感染症対策分科会の提言を踏まえた具体的な対策を実施すること

(外出、移動)

カ 発熱等の症状がある教職員や児童生徒等の出勤、登校等を控えること

※ 大学、放課後児童クラブ等においても、上記を踏まえ適切に対応すること

4 事業者に対する協力要請

(基本的感染対策)

ア 職場においては、感染防止のための取組(手洗いや手指消毒、せきエチケット、職員同士の距離確保、事業場の換気励行、昼休みの時差取得、社員寮等の集団生活の場での対策等)や、「三つの密」等を避ける行動を徹底すること

特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意すること

なお、感染対策としてのマスクの着用については、令和5年3月13日から、「マスクの着用」の考え方が、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねることを基本とすることに見直されるため、同日以降の対応は、別紙の参考資料「新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針(令和2年5月15日制定(令和5年2月21日一部改正))3⑶マスクの着用(抜粋)」を参照すること

イ 換気については、令和4年7月 14 日の新型コロナウイルス感染症対策分科会提言を踏まえ、エアロゾル感染に対応した屋内の効果的な換気等を行うこと

ウ 高齢者や基礎疾患を有する者等重症化リスクの高い労働者、妊娠している労働者及び同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、在宅勤務(テレワーク)や時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと

エ 職場や店舗等では業種別ガイドライン※を実践すること

オ 飲食店等(接待を伴う飲食店を含む。)の施設の運営責任者は、第三者認証(広島積極ガード店ゴールド)の取得に努めること

(外出・移動)

カ 発熱等の症状がある従業員の出勤を控えること

キ 職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等の取組を推進すること

※(参考)内閣官房のホームページに掲載されている業種別ガイドラインは、感染拡大防止と社会経済活動の両立を図るため、各業界団体が、専門家や関係省庁の助言等を踏まえ、業種ごとに適切な感染防止策を自主的にまとめたものです。実行ある対策への絞り込みや重点化を反映した改訂が行われているので、引き続き、業種別ガイドラインを遵守いただき、感染対策にご協力をお願いします。

5 イベント等の開催に係る協力要請【令和5年5月7日まで】

広島県におけるイベントの開催条件については、次のとおりです。

【R5.3.13以降】広島県におけるイベントの開催条件について (PDFファイル)(409KB)【R5年5月7日まで】

イベント開催に係る手続き、様式などは次のとおりです。

イベント開催に係る手続きについて (PDFファイル)(141KB) 【R5年5月7日まで】

イベントの開催要件に関するQ&A (PDFファイル)(121KB)/ イベントの開催要件に関するQ&A (Wordファイル)(43KB)【R5年5月7日まで】

【様式1】

【R5.3.13以降】感染防止策チェックリスト (PDFファイル)(104KB)/【R5.3.13以降】感染防止策チェックリスト (PPTXファイル)(64KB)【R5年5月7日まで】

(様式1の記載例)

【R5.3.13以降】感染防止策チェックリスト の記載例 (PDFファイル)(112KB)/【R5.3.13以降】感染防止策チェックリスト の記載例 (PPTXファイル)(65KB)

【様式2】

イベント結果報告フォーム (PDFファイル)(109KB) / イベント結果報告フォーム (Excelファイル)(20KB)

【様式3】

【R5.3.13以降】感染防止安全計画 (PDFファイル)(124KB)/【R5.3.13以降】感染防止安全計画 (Wordファイル)(34KB)【R5年5月7日まで】

(様式3の記載例)

【R5.3.13以降】感染防止安全計画の記載例 (PDFファイル)(165KB)/【R5.3.13以降】感染防止安全計画の記載例 (Wordファイル)(33KB)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)