本文

令和7年度地域学校協働活動コーディネーター養成講座報告

主な研修内容(第3回)

日時

令和7年10月9日(木曜日)13時00分~16時30分

会場

(主会場)

西部会場:広島県情報プラザ多目的ホール

(サテライト会場)

芸北会場:北広島町まちづくりセンター第1研修室

東部会場:広島県尾道庁舎第3会議室

北部会場:広島県三次庁舎第3庁舎601会議室

受講者数

102名

(西部会場:38名、芸北会場:4名、東部会場:30名、北部会場:18名、オンライン:12名)

内容

【メッセージ】「今後のコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に向けて」

広島県教育委員会 教育長 篠田 智志

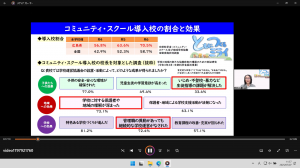

社会に開かれた教育課程を実現するためには、地域と学校が目標を共有し、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進していくことが求められています。メッセージでは、その必要性について、県内におけるコミュニティ・スクールや地域学校協働本部の導入状況を踏まえて説明しました。

また、コミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進に向けた具体的な取組として、県内の3事例(尾道市、三次市、県立学校)を紹介しました。

最後に地域学校協働活動コーディネーターへの期待として、次の三つの役割をお伝えしました。

「つなぎ」=関係構築のスペシャリストとして、地域の人々と信頼関係を築き、地域と学校をつなぐ、かけ橋になる役割

「つくり」=活動のプランナーとして、子供たちの学びを豊かにする活動を企画・運営する役割

「いかす」=地域資源の発掘・活用プロデューサーとして、地域の宝(ひと・もの・こと)を発掘し、活かす役割

県教育委員会では、子供たちの未来のために、皆様の活動をサポートしてまいります。

【講義】「これからの学校と地域 ~学校運営と教育課程の視点から考える~」

特定非営利活動法人まちと学校のみらい 代表理事 竹原 和泉(文部科学省CSマイスター)

講義は「なぜ、学校と地域が連携・協働するのか?」という問いから始まりました。子供たちの学びを充実させるために、学校と地域が目標を共有し、本質を考えながら活動内容を検討することの大切さを改めて考える機会になりました。

さらに、これからのコミュニティ・スクールは、学校運営協議会等で学校運営について熟議を重ねるとともに、関係者それぞれが責任をもって行動することで、地域学校協働活動が一層充実し、社会に開かれた教育課程の実現につながっていくことを、事例を踏まえながら説明していただきました。

また、子供たちの学びを可視化しながらカリキュラム・マネジメントを行い、小学校、中学校、高等学校の学びのつながりを踏まえて活動内容を検討することの効果や、学校の実情を踏まえながらマネジメントしていく重要性も学びました。

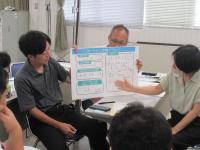

【熟議】「プロジェクト・マネジメント(ワークショップ)」

特定非営利活動法人まちと学校のみらい 代表理事 竹原 和泉(文部科学省CSマイスター)

グループごとに、小学校から高等学校までの12年間を通して、地域と学校が連携・協働して取り組んでいる活動等を、模造紙に整理しました。このように可視化することによって、活動が集中している時期や、学年や教科ごとの傾向を俯瞰して捉えることができました。

その後、四つの項目「継続したいこと」「変えていきたいこと」「新しくつくりたいこと」「やめたいこと」に沿って、教育課程に位置付けた活動や地域学校協働活動の在り方について、意見交流を行いました。

各会場では、グループごとに情報交換を行いながら「活動の本質を大切にすること」「子供たちの視点で考えること」をはじめ、様々な視点からの意見や感想が聞かれました。

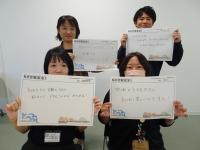

終わりには「行動宣言」として、本養成講座での学びをどのように生かしていくかを言葉にして交流しました。

受講者からの評価(振り返りアンケート)

振り返りアンケート(第3回) (PDFファイル)(371KB)

主な研修内容(第2回)

日時

令和7年8月26日(火曜日)13時00分~16時30分

会場

(主会場)

東部会場:広島県尾道庁舎大会議室

(サテライト会場)

西部会場:広島県情報プラザ多目的ホール

芸北会場:北広島町まちづくりセンター第1研修室

北部会場:広島県三次庁舎第3庁舎601会議室

受講者数

104名

(西部会場:37名、芸北会場:4名、東部会場:32名、北部会場:15名、オンライン:16名)

内容

【熟議】「社会に開かれた教育課程の実現に向けて」

広島県教育委員会事務局 義務教育指導課 指導主事 住田 佳子

はじめに、社会に開かれた教育課程の実現に向けた3つのポイント「より良い学校教育を通じて、より良い社会を創るという目標を学校と社会が共有すること」「これからの社会を創り出していく子供たちに必要な資質・能力が何かを明らかにし、学校教育で育成すること」「地域と連携・協働しながら目指すべき学校教育を実現すること」について、具体例を交えながら説明しました。

その後、地域と学校の双方の視点から、それぞれがもつ資源(ひと・もの・こと)と書き出しながら、今後の取組や活動の方向性について、意見交流を行いました。意見交流の内容は、会場ごとに交流した後、各会場の代表の方が発表し全体で共有しました。

最後に、今後の取組や活動の参考となる県内の事例について紹介しました。

受講者が意見交流した主な内容(付箋シート)

意見交流の主な内容(西部会場A~H、芸北会場A、東部会場A~H、北部会場A~D) (PDFファイル)(6.29MB)

【講義・熟議】「活動プランづくり(ワークショップ)」

一般社団法人まなびのみなと 円光 歩

講義では、第1回の内容を振り返りながら、持続可能な社会の創り手を育成するための地域と学校が連携・協働した活動プランづくりの基本や手順について説明がありました。説明の中では、教育課程に位置付けた活動プランの実際として、円光氏が関わられている県立大崎海星高等学校の取組について紹介をしていただき、具体のイメージを受講者と共有しました。

その後の活動プランづくりでは、育てたい児童・生徒像や育成したい資質・能力、地域にある学びの素材等を整理しました。そして、それらをグループで共有した後、校種や学年、教科等を選択して教育課程に位置づけた活動プランを実際に検討しました。

各グループが検討した活動プランは会場ごとに交流した後、各会場の代表者の方が発表し全体で共有しました。

受講者が作成した活動プラン

活動プラン(西部会場A~H、芸北会場A、東部会場A~H、北部会場A~D) (PDFファイル)(7.93MB)

受講者からの評価(振り返りアンケート)

振り返りアンケート(第2回) (PDFファイル)(382KB)

主な研修内容(第1回)

日時

令和7年6月26日(木曜日)13時00分~16時30分

会場

(主会場)

西部会場:合人社ウェンディひと・まちプラザ(まちづくり市民交流プラザ) ギャラリーA・B

(サテライト会場)

芸北会場:北広島町まちづくりセンター第1研修室

東部会場:広島県尾道庁舎第3会議室

北部会場:広島県三次庁舎第3庁舎601会議室

受講者数

128名

(西部会場:43名、芸北会場:5名、東部会場:35名、北部会場:20名、オンライン:25名)

内容

【行政説明】「広島県のコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進の現状について」

広島県教育委員会事務局 乳幼児教育・生涯学習担当部長(兼)参与 重森 栄理

今年度初めて受講する方もおられることから、コミュニティ・スクールによる地域とともにある学校づくりや地域学校協働活動による学校を核とした地域づくりについて、基本的事項を押さえながら広島県の状況等の説明をしました。

コミュニティ・スクールと地域学校協働活動を一体的に推進するためには、地域と学校をつなぐコーディネーターの役割が重要です。昨年度受講された方の取組や活動をはじめ、県教育委員会が行っている支援について紹介しました。

【講義】「地域学校協働活動コーディネーターに求められる役割と意義」

【熟議】「子供が抱える課題の理解(グループワーク)」

講師:国立教育政策研究所 総括研究官 志々田 まなみ

子供たちには、先行が見えない時代を生き抜く力が必要です。そのためには、地域社会の信頼できる多様な大人とのつながりや関わりを、全ての子供たちに、全ての生活場面で効果的に届けられる仕組みが必要であり、このような仕組みが、持続可能な社会の創り手の育成につながるというお話をしていただきました。

また、その実現のためには、教育の目標やビジョンを教職員と地域住民(保護者を含む)等が共有することが重要であり、それが、子供の成長を目指す地域学校協働活動へとつながっていくことを説明していただきました。

講義の途中では、学校運営協議会の現状や地域学校協働活動コーディネーターが活躍できる環境について、チェックリストをもとにグループで意見交流を行い、持続可能な体制づくりに向けたヒントを学ぶ機会となりました。

講義・熟議「児童生徒理解に基づく学びの場づくり」

広島県教育委員会事務局個別最適な学び担当分室不登校支援センター(SCHOOL“S”) 指導主事 永井 のぞみ

地域と学校をつなぐコーディネーターとして、実際に活動をするにあたっては、多様な背景をもつ児童生徒の状況や背景を捉えて、多面的・多角的な理解を図ることが必要です。

今回は、不登校に視点をあてて、実例を示しながら信頼関係の構築の仕方や支援の在り方についてお話をしました。

また、児童生徒の学びの場づくりについて、県教育委員会が行っている校内教育支援センターや県教育支援センターでの取組をはじめ、府中町で行われているコミュニティ・スクールと家庭教育支援チームが連携した取組を紹介しました。

その後の熟議では、グループごとに「子供たちの学びの場づくりにどのように関わるか」をテーマに、子供たちへの関わり方や学びの場づくりへの関わり方について、意見交流をしました。

受講者からの評価(振り返りアンケート)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)