- トップページ

- 安全・安心なまちづくり「ひろしま」地域活動支援サイト

- 「地域安全マップづくり大学生ボランティア研修会」を開催しました(令和7年6月14日)

「地域安全マップづくり大学生ボランティア研修会」を開催しました(令和7年6月14日)

県では、「犯罪の被害に遭いそうな場所」に着目し、それらの場所を書き込んだ地図を作成することによって、犯罪被害に遭うことを未然に防ぐ能力を子供自身に身につけてもらうことが期待できる「地域安全マップづくり」の普及・定着を促進しています。

このたび、防犯ボランティアとして活躍中の大学生や教職員を志望されている大学生を対象として、「地域安全マップづくり」について学び、子供たちを指導するために必要なノウハウを習得できるよう「地域安全マップづくり大学生ボランティア研修会」を開催しました。

概要

日時

令和7年6月14日(土曜日)午前9時30分から午後1時までの間

場所

広島YMCA国際文化センター

参加者

県内の大学に通う大学生 29名

(比治山大学、福山大学、広島修道大学)

研修会の様子

参加大学による取組紹介

はじめに、広島県防犯ボランティア「スリーアローズ」から、活動紹介を行ってもらいました。

○ 広島県学生防犯ボランティア「スリーアローズ」

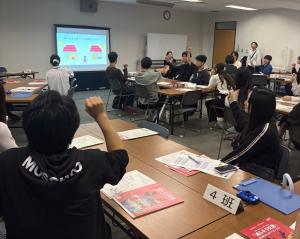

事前学習・演習の進め方

続いて、広島県から安全・安心なまちづくりへの取組について講義を行った後、福山大学PACEの学生が活動紹介及び事前学習・演習の進め方の講義を行いました。

○ 県民活動課

○ 福山大学PACEの活動紹介 ○ 事前学習・演習の進め方

演習(フィールドワーク)

フィールドワークでは、グループごとにわかれ、講義で学んだ「入りやすい」「見えにくい」というキーワードをもとに、実際に県庁周辺を歩いて自分たちの目で危険な場所を見つけ、子供たちに指導するポイントを学びました。

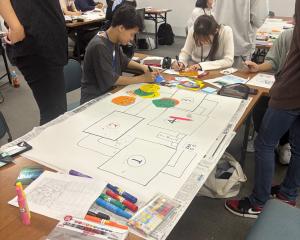

演習(マップ作製)

フィールドワークで行った調査をもとに、マーカーや折り紙などを駆使して、グループごとに分かり易いマップの作成を心がけました。

発表

グループごとに作成したマップの発表をしてもらいました。今回の研修を通じて感じたことや、グループ内で話しあったことが発表されました。

今後に向けて

講師の比治山大学現代文化学部西川教授、福山大学「PACE」の顧問である福山大学人間文化学部大杉准教授から御指導をいただきながら、各グループとも積極的に意見を出し合い、生き生きと取り組む姿が印象的でした。

地域の安全は警察や行政だけで確保できるものではなく、県民、事業者、ボランティア、関係団体など、多様な主体が協働・連携した取組が必要です。

今回の研修をきっかけに、地域の安全・安心に向けた環境づくり、とりわけ子供の安全な環境づくりの取組みに関心を持っていただき、子供たちの地域安全マップづくりに参加していただきたいです。