-

- リスキリング

- リスキリング取組事例紹介(株式会社タテイシ広美社)

リスキリング取組事例紹介(株式会社タテイシ広美社)

13年で売り上げ3億円が22億円に 田舎の町工場が挑む「遠心力型」リスキリング

企業プロフィール

| 企業名 | 株式会社タテイシ広美社 |

|

| 住所 | 府中市河南町114 | |

| 事業内容 | 屋外広告・看板・デジタルサイネージの企画・設計・施工 | |

| 売上高 | 22億1600万円(2025年6月期) | |

| 従業員数 | 140人(2024年6月時点、パート含む) | |

| 企業HP | https://t-kobisha.co.jp/ |

看板制作を祖業とし、近年はデジタルサイネージ、OPV(有機薄膜太陽電池)、機械部品の製造・組立・発送を担うアッセンブリなどに事業領域を広げている。13年前に26人だった社員数は現在140人規模(パート含む)に拡大。3億円だった売上は22億円まで成長した。事業成長の原動力は、社員一人一人の成長を促す「リスキリング」だと、立石良典社長は言い切る。「やってみたい」という思いを尊重し、挑戦を後押しする文化を醸成することで、昔ながらのトップダウン型の町工場から、社員一人一人が経営を自分事として捉える「遠心力型」組織へと徐々に変化させていった。立石良典社長と立石理恵専務に、これまでの道のりや今後の展望を聞いた。

トップダウンから「遠心力型組織」へ

良典社長と理恵専務が共に入社した2013年当時、同社は社員20名規模の工場で、経営は経営者の意思決定に委ねられており、上下関係よりもフラットに、皆が同じ方向に向かう組織文化が特徴で、いわゆる「文鎮型」の組織だった。(文鎮型とは、経営者が文鎮の頭のようにいて、その下の従業員がほぼ同じ立場で並列に並んでいる組織形態)。

「10年以内に売上高10億円」という目標を掲げて事業を拡大する中で、経営層も現場も手一杯になり、結果として社内のコミュニケーションが不足し、組織全体のまとまりが損なわれる局面もあった。そこで、業務の縦割りを超えた横断的な組織である委員会活動を通じ、一人ひとりが経営を自分事として捉え、行動する「遠心力型」組織への転換を進めることにした。

組織改革の第一歩として、各部門から社員を指名し、「安全」、「5S」をテーマに改善活動に取り組む委員会を発足させた。ところが、初年度の成果はほぼゼロに終わった。2年目は委員会数を増やし全員を所属させたが、「普段の業務で忙しいのに」と不満が噴出し、失敗に終わる。

「状況が大きく変わったのは3年目。パートを含む全従業員が委員会活動に参画し、さらに活動内容を相互に評価し合う『360度評価』を始め、それを人事評価に反映すると宣言したところ、目に見えて皆のモチベーションが上がりました。」と理恵専務は語る。

現在は広報、5S、安全、リスキリングなど多様なテーマの委員会があり、委員長によるドラフト会議を経て全員がいずれかに所属。成果が待遇に直結するため、一人一人が「生産性を上げるには」、「会社を良くするには」と主体的に考えてPDCAを回すようになった。役職や部署を超えた交流で相互理解が進み、製造と営業といった部門間の対立構造も緩和され、組織の一体感が高まった。

委員長には主任クラスを任命し、管理職になる練習の場としても活用している。理恵専務は「これまでのように『業務をやっていればいい』ではなく、『SNSなら自分にもできる』など、自分にできることへ意識を向ける社員が増えました。中小企業では勇気が要りますが、利益も開示。経営を自分事化し、利益を出すためのアイデアを出す社員も増えてきました。経営者の味方をどれだけ増やせるかが企業体質強化の鍵です。」と力を込める。

個々の強みを組み合わせて業務を高度化

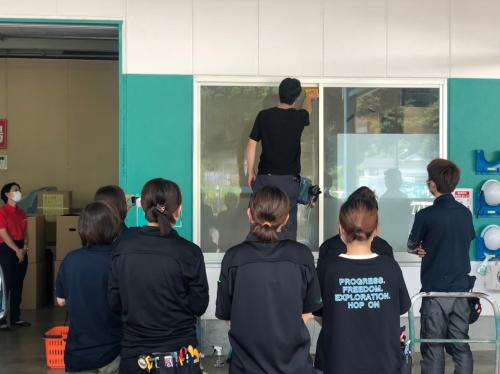

この委員会の一つに、3年前に発足した「リスキリング委員会」がある。社員が講師となり、図面の読み方やハンダ付けといった技術を教え合う自由参加の勉強会を定期的に開催する。マニュアルや動画教材も作成し、従来の「見て覚えろ」ではなく、誰もが技術を習得できる仕組みを構築してきた。ベテラン社員の知識や経験を組織の資産と捉え、次世代に継承する役目も担っている。

中間管理職の育成を目的に、外部講師を招いたコーチング研修なども実施。その時々の課題に応じて委員会を新設し、今年は各種システムの整理整頓を行うDX推進委員会を発足させた。

良典社長は「デジタルサイネージなどの技術発展は目覚ましく、技術者にはハンダ付けなどの基本的なスキルだけではなく、AIやプログラミング、マイコンの知見も求められます。そこで板金、ITなど多様なスキルを持つ専門人材の採用を強化しています。基本的な部分は皆で教え合い、それに個々の経験や知見を組み合わせることで業務を高度化できます。」と語る。

大阪・関西万博に出展した、自動で太陽の方向を向く「可動式ソーラーパネル」はその成果の一例だ。ギア設計やプログラミングなど、複数の知見を持ち寄り、開発にこぎ着けた。

また、景観条例、SNS運用など業務に役立つ勉強会の情報を社内に共有。学んだ内容を朝礼で発表するかレポートにまとめることを条件に、受講料や宿泊費などを全額補助している。

理恵専務は「当社は地理的に田舎にあるため、得られる情報が限られます。だからこそ自ら外に出て知見を広げ、刺激を受けることは会社にとっても良いこと。これにはいくらお金をかけてもいいと思っています。今春の東京・表参道への拠点開設や、万博への研修旅行もそうした思いから。また、プライベートで地域貢献活動に励む社員や、『タイに行って少数民族の文化を学びたい』という社員の声を受け、こうした個人的な活動も応援したいと思い、年間休日を102日から115日に増やしました。」と話す。

2023年に中途入社した企画デザイン課の社員は「全く別業界からの転職でしたが、メンターとして先輩社員が付く『ブラザーシスター制度』をはじめ、分からないことをすぐに解決できる環境があり、安心して働けています。研修や勉強会での学びを通じて自信が付き、自ら進んで業務改善提案ができるようになりました。もうすぐ副主任になるので、今後はチーム運営も学んでいきたいです。」と意欲を見せる。

順調に業績を拡大、採用にも成果

こうした取組を背景に、看板からデジタルサイネージ、機器の組立・発送などへ事業を広げ、業績は右肩上がりを続けている。全国展開する外食チェーンなど大手との取引も増加。大阪・関西万博への出展による特需もあり、2025年6月期の売上高は過去最高の22億円を計上した。

専門人材の登用や社員同士の教え合いによる多能工化で、外注に依存していた板金加工などの内製化が進み、利益率も向上。ベースアップや業績連動の賞与により、従業員の年収は毎年数%ずつ、多い人では10数%上昇している。

待遇改善に加え、主体的な組織運営への参画で社員のやりがいが高まり、採用面にも好影響が出ている。社員紹介による「リファラル採用」が増加し、優秀な人材が集まりやすくなった。U・Iターンで大都市圏から移住する若手社員も少なくない。最寄りのJR府中駅から徒歩約1時間半という立地条件ながら、「採用には困っていない」という事実には驚かされる。委員会活動による業務改善も進み、残業は以前の半分となる月30時間前後まで減少。定着率も高まっている。

理恵専務は「私たちは会社を『舞台』、社員を『演者』と考えています。一人一人の役割を理解し、その持ち味を生かし、互いに高め合いながら良い『劇』をつくっていきたい。そのためにIoTや語学、マーケティングなど新しい教育メニューの開発、多様な勤務スタイルに合わせた柔軟な学び環境の整備に力を入れていきます。」と展望を語った。

ココがリスキリングのポイント!

株式会社タテイシ広美社が実践しているリスキリングの取組を、県が示しているリスキリングの取組手順のどこに該当するか整理しました。自社の取組の参考にしてください。

|

STEP1 リスキリングの方針を決定する |

|

|

(株)タテイシ広美社の具体的な取組 |

|

|

STEP2 リスキリングのための環境を整備する |

|

| (株)タテイシ広美社の具体的な取組 | |

|

STEP3 知識・スキルの習得機会を提供する |

|

| (株)タテイシ広美社の具体的な取組 | |

|

STEP4 習得した知識・スキルを業務に活かせるよう、評価・処遇の見直しを行う |

|

| (株)タテイシ広美社の具体的な取組 | |

|

取組手順以外の重要ポイント |

|

| (株)タテイシ広美社の具体的な取組 | |