-

- 企業事例データベース

- 人的資本経営の促進・開示事例

- 有限会社 藤岡保険コンサルタント

人的資本経営の促進・開示事例

人的資本経営の促進・開示事例

社員が主役の人的資本経営 ― 褒め合う文化が育む働きがいと成長 ―

有限会社 藤岡保険コンサルタント

- 金融業・保険業

- 広島市

- 30人以下

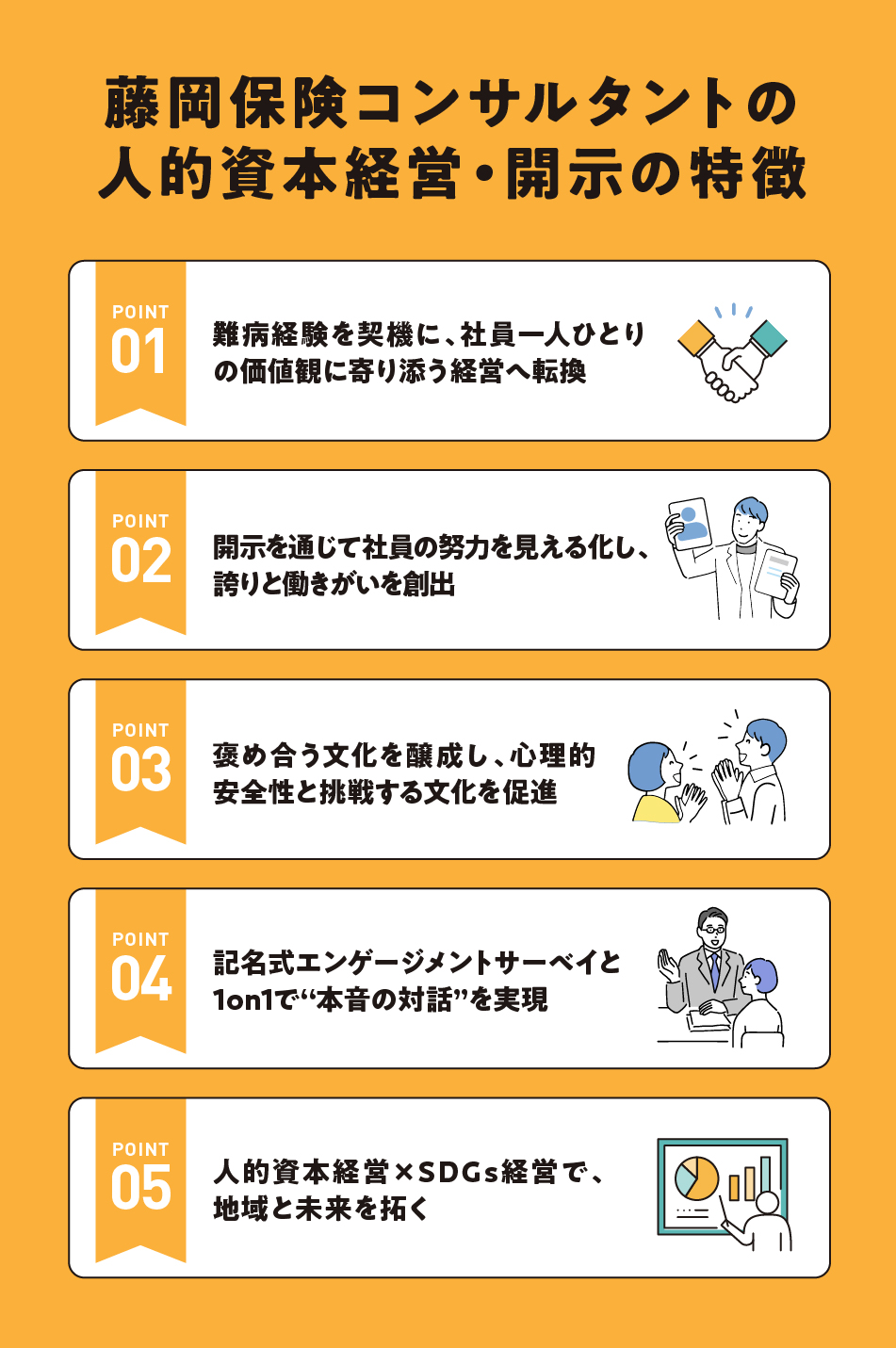

point

1.人的資本経営・開示の取組に至った背景

「人的資本経営は中小企業にこそ意味がある」と語られた言葉に強く共感しました。

中小企業は経営者と社員の距離が近く、人的資本経営の実践スピードや、

その成果を可視化する力は、大手企業以上に中小企業でこそ発揮されやすいのではないかと感じました。

社員の努力や当社の文化を“見える化”することで、働きがいと地域からの信頼につながると考え、

これまでの取組を「開示レポート」としてまとめ、発信することを決意しました。

特に中小企業において人的資本経営を推進する上で大切なのは、経営者が一人で推し進めるのではなく、社員と共に取り組み、

巻き込みながら共に成長していくことだと私は考えています。

人的資本経営研究会*のワークショップで説明を聞いたとき、「これは当社に最適な取組だ」と直感しました。

なぜなら、人的資本開示レポート**を作成することで、社員の努力や企業文化を「見える化」し、外部へ発信できます。

それが社員の評価につながり、働きがいを高めると確信したからです。

*広島県商工労働局が事務局を務める、県内の人的資本経営の促進を目的としたコミュニティ

**人に関する方針や取組内容をまとめたレポート

この価値観を日々繰り返し伝え続けてきた結果、当社には

「自然とお互いを褒め合う文化」が根づきました。

褒められて嫌な気持ちになる社員はいません。

むしろ、褒め合うことで心理的安全性が高まり、挑戦する風土を促します。

その積み重ねが、社員一人ひとりの働きがいと成長につながっています。

―ブランドは自然には形成されない。

開示レポートという強力な武器を手に、自ら掴み取るー

〈小規模事業者だからこそ必要な「発信力」〉

私は常々「ブランディングは自然にできるものではなく、自ら掴みにいくもの」と考えてきました。

そのうえで、小規模事業者ならではの、社員一人ひとりの“人となり”をはじめ、

“取組実績”や“組織文化”を外部に可視化・発信できる開示レポートは、

当社のブランド力を高めるための、強力な武器になっています。

また、お客様や取引先からの信頼の獲得はもちろん、求職者に当社の価値観を

理解してもらい、共感を得ることも、開示を決断した理由のひとつです。

現代の情報社会においては、自社の強みを効果的に発信する手段が不可欠であり、開示レポートはその役割を果たすものだと確信しています。

私たちのような小規模事業者は、従業員の採用や定着に課題を抱えることが

少なくありません。

だからこそ、「どんな想いを大切にしている会社なのか」 を外部に明確に伝えることは、これらの人材獲得競争を戦い抜く上で、欠かせないと考えています。

人的資本経営の実践・開示には、

(1)定性的な側面:会社の価値観や組織風土を感じてもらうこと

(2)定量的な側面:データや実績で裏付けること

の両方があります。

これらを組み合わせることで、働く人に安心や共感を届け、「この会社で働きたい」「働き続けたい」と思っていただけるきっかけになる――。

これこそが、私がこの開示レポートの最大のメリットではないかと感じています。

2.人的資本経営・開示の取組がもたらした“3つの変化”

今回の人的資本経営・開示の取組を通じて、当社には大きく3つの変化がありました。

今回の人的資本経営・開示の取組を通じて、当社には大きく3つの変化がありました。

―(1)幸せの価値観は押し付けるものではなく、寄り添うもの―

以前の私は、すべてを自分で把握・決定しないと気が済まない

典型的なトップダウン型の経営者でした。

結果、社員の自主性が育たず、退職が続いていました。

転機は38歳の時、「脳脊髄液減少症」で長期療養を余儀なくされたことです。

その間、社員が自ら考え行動する姿を見て、「任せる勇気が組織を成長させる」と学びました。

こうして当社は「指示を待つ組織」から「自ら考え行動する組織」へと変わり、

人的資本経営の転機を迎えました。

当時は社員に高い成長意識を求めることが幸せにつながると信じていましたが、それは経営者の押しつけでした。

今では、一人ひとりの成長速度や価値観に寄り添うことを大切にしています。

その考えを深めたのが、昨年初のエンゲージメントサーベイと1on1面談です。

「定時に帰れるのがありがたい」「専門性を高めたい」など社員の声は多様でしたが、対話を通じて「働きがいを高め、地域に必要とされ続ける会社である」という共通のゴールを共有できました。

この経験から、「幸せは会社が与えるものではなく、一人ひとりに寄り添うもの」と確信し、今もその考えを軸に人的資本経営を進めています。

_

共感を得てこそ、本当の意味で共に歩むことができる―

開示レポートを通じて社員と対話したことで気づいたのは、

こちらが一方的に伝えるだけでは不十分だということです。

普段から「社員を大切に思う気持ち」や「会社の価値観」を伝えてきましたが、言葉だけでは伝わり方に限界がありました。

レポートという形にして共有したことで、「社長が本気でそう考えているのだ」と社員に受け止めてもらえた実感があります。

さらに、開示レポートを使ったミーティングも行い、社員と一緒に内容を確認しながら意見や感想を話し合いました。

その場では、普段の会話以上に深い共感や理解が生まれ、

________________________________「自分たちも一緒にこの取組を進めている」という実感を持ってもらえました。

________________________________社員と会社が共に成長するためには、押し付けるのではなく、共感してもらうこ________________________________とが大切です。

________________________________開示レポートは、その共感を育む大切なツールになっていると感じています。

―(3)開示レポートを通じた社員の働きがい向上の実現と、

社員が主役の人的資本経営の実践―

当社では、開示レポートを冊子にし、社員がお客様や取引先に直接手渡しています。個人のお客様が多い事業だからこそ、紙の冊子は「気軽に読んでもらえる」「手に取りやすい」という利点があります。

この取組により、社員はお客様の反応を直接感じ、働きがいが高まりました。

自ら発信する姿は“社員が主役の人的資本経営”そのものです。

開示から半年が経ち、冊子を手渡す活動が「自分たちの取組が社会に伝わっている」という実感を生み、社員のモチベーション向上にもつながっています。人的資本レポートは今や報告資料にとどまらず、「社員の誇りを育むツール」として根づいています。

これら3つの変化を通じて、私は「人的資本経営は、経営の方法論ではなく、人と共に未来をつくるための道そのもの」だと実感しました。

社員一人ひとりの幸せに寄り添い、共感しながら歩むことで、働きがいと地域からの信頼を育んでいきたいと思います。

3.開示の取組における苦労・葛藤

―まだ誰もやっていないからこそ、価値がある。等身大の開示への挑戦―

当初は正直、「小規模な会社が人的資本レポートを開示する意味があるのか」

「未完成な部分をさらけ出すのは恥ずかしい」と感じていました。

しかし実際に開示すると、社外からは「取組を形にしているのが素晴らしい」と評価され、社内でも「自分たちの努力が見える化された」と前向きな反応がありました。

むしろ中小企業だからこそ、等身大の発信に価値があると実感し、挑戦して本当によかったと思います。

これまでもDXや環境経営など、前例の少ないテーマに挑戦してきました。

前例がないからこそやる価値がある――それが当社の強みです。

難病を経験した私は「明日は当たり前に来ない」と痛感し、

立ち止まらず挑戦を続ける大切さを学びました。

人的資本の開示のようにリスクのある取組でも、「やること」以上に「やらないこと」を見極めることで、唯一無二の文化と強みを築いてきました。

挑戦を通じて社員が成長し、その力が会社と地域の未来をつくる原動力になると

信じています。

―“生きた情報”を、“私たちらしく”。共感される開示のカタチー

これまで自社HPでは、経営者の想いや会社の価値観など「定性的な情報」を

発信してきましたが、開示レポートではそれに加え「定量的な実績」を示す必要がありました。

難しかったのは、数字を並べるだけでなく「読み手にわかりやすく、共感してもらえるストーリー」

にすることです。

離職率や有給取得率は数値化できますが、心理的安全性や働きがいは見えにくいため、社員の声やエピソードを盛り込み、“生きた情報”として表現しました。

また、当社のような小規模企業では、指標の多さよりも

「価値観・文化・らしさ」をどう伝えるかを重視しました。

レイアウトや構成にも工夫を凝らし、「共感」と「わかりやすさ」を軸に仕上げたことが、評価につながったと感じています。

4.人的資本経営における取組*の背景にあるストーリー *開示レポートに記載の「人」に関する取組

―自然と働く意欲が湧いてくる、事業と連動したDX・環境経営の取組―

社員が自然と意欲を持って働ける会社にしたい――

その答えは「楽しみながら働けること」と「自分の仕事が誰かの役に立っていると実感できること」でした。

私たちの事業は、平和で健やかな社会や環境の上に成り立っています。

だからこそ、日々の仕事と地域貢献を結びつけることが、社員の働きがいや成長、そして会社の発展につながると考えています。

当社ではDXや環境経営を推進し、働き方改革でも「残業を減らす」より

「生産性向上の結果として残業が減る」ことを重視しています。

その余力でお客様や地域に貢献する循環が、働きがいを育てています。

実際、公園清掃や子どもたちへの学び支援を通じて「ありがとう」と声をかけられる経験は、社員の自信と意欲を高めています。

こうした地域貢献を通じた成長こそが、企業の持続的な成長の原動力であり、

今では社員もその価値観を共有しています。

5.これから人的資本経営・開示に取組まれる皆様へ

―褒めることは誰にでも、明日からできる。

等身大の開示が、社員の幸せ=企業の持続的な成長につながるー

人的資本経営の本質は、私自身もまだ模索しています。

明確な正解はありませんが、「社員一人ひとりを大切にし、

働きがいと幸せ(Well-being)につなげること」こそ出発点だと考えています。

その第一歩が「褒めること」です。

褒められて嫌な人はいませんし、すぐに実践でき、効果も表れやすい。

まさに人的資本経営の核心だと思います。

また、中小企業には「経営者と社員の距離が近い」という強みがあります。

社員の声を経営に反映しやすく、変化にも柔軟に対応できる点は、大企業にはない大きな利点です。

人的資本経営は、こうした中小企業の特性を活かせる取組だと実感しています。

人的資本経営・開示とは、社員を大切にする姿勢を“見える化”することです。

社員や家族、取引先、地域社会に自社の想いや文化を伝えられます。

当社のような小さな企業でも、等身大の開示が高く評価されました。

それぞれの企業が自社らしい形で挑戦することが大切です。

だからこそ、皆さんにお伝えしたいのです。「等身大で構わない。自信を持ってチャレンジしてほしい」。

その一歩が、社員の幸せにつながり、ひいては企業の持続的な成長につながります。広島県内の中小企業の皆さんも、

きっと共感できる部分があると思います。

どうか、それぞれの自社らしい“ありのままの形”で人的資本経営を実践し、この取り組みが共に広がっていくことを心から願っています。