伐採及び伐採後の造林の届出制度について

森林の伐採には、伐採前の届出と伐採及び造林完了後の報告が必要です。

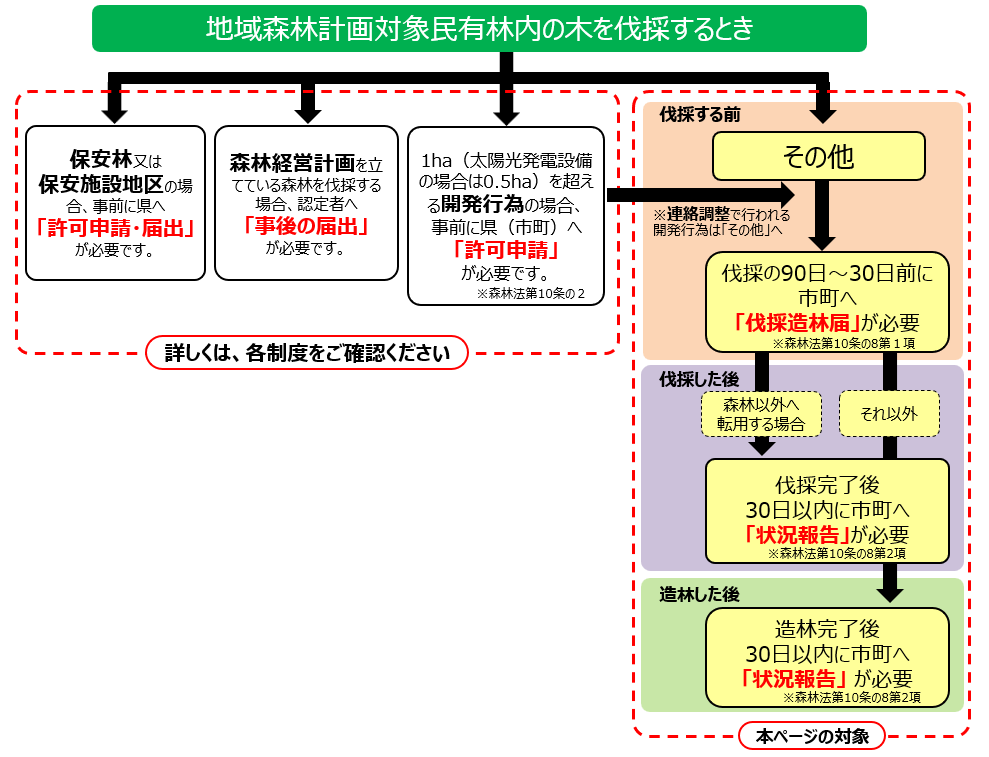

地域森林計画の対象となっている森林内の木を伐採するときには、森林法の規定により、各種手続きが必要です。

下記フロー図の「その他」の森林の木を伐採するときは、伐採する森林が所在する市町に以下の手続きを行ってください。届出等の様式は、提出先の市町の指示にしたがってください。

〇 伐採する前→伐採及び伐採後の造林の届出(添付書類が必要)

〇 伐採した後→伐採に係る森林の状況報告書の提出

〇 造林した後→伐採後の造林に係る森林の状況報告書の提出

■保安林又は保安施設地区を伐採する場合 (保安林制度についてへのリンク)

■森林経営計画の対象森林で、計画どおりに伐採する場合 (林野庁サイト)

■林地開発(1haを超える(太陽光発電設備の場合は0.5haを超える)開発行為の場合) (林地開発許可制度へのリンク)

【伐採する前】「その他」の森林の伐採及び伐採後の造林の届出方法

■いつ届出をすればよいでしょうか。

伐採を始める90日から、30日前までです。

■誰が届出すればよいでしょうか。

立木の権原を有するものが提出します。

伐採する者と、伐採後の造林をする者が異なっている場合は連名で提出します。

※ 森林所有者が自分で伐採するときは、森林所有者が自らが届け出ます。

※ 市町により届出様式が異なり、別途届出者の記名が必要な場合があります。

【造林した後】造林(天然更新を含む)が完了した後の報告方法

■誰が報告すればよいでしょうか。

造林した者が報告してください。

■いつ報告をすればよいでしょうか。

造林を完了した日から30日以内に報告してください。

届出及び報告の提出先

提出先は、伐採する森林が所在する市町(林務担当窓口)になります。

広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市

大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町

熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町

届出の添付書類について

伐採造林届の添付書類について、森林法施行規則の一部改正により、令和5年4月1日から統一的な運用に見直されました。

書類の添付は義務となりますので、該当する場合には、必ず添付をお願いします。

| 添付書類 | 具体例 |

|---|---|

|

森林の位置図・区域図 |

国土地理院地図や森林計画図、空中写真等に森林の位置及び伐採区域の外縁を明示したもの(縮尺は任意です)。 |

|

届出者の確認書類 |

【法人の場合】 |

|

他法令の許認可関係書類 【該当する場合のみ】 |

届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合、その申請状況が分かる以下の書類 〇 行政庁が発行した証明書、許認可証の写し |

|

土地の登記事項証明書等 |

土地の登記事項証明書、土地の売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、固定資産税納税通知書、伐採後の造林の受委託契約書、土地の賃借契約書 等 |

|

伐採の権原関係書類 【届出者が土地所有者でない場合】 |

立木の登記事項証明書、立木売買契約書、遺産分割協議書、贈与契約書、伐採の同意書・承諾書、伐採の受委託契約書 等 |

| 隣接森林との境界関係書類 |

〇 境界確認に立ち会った者の氏名や境界確認日時等、境界確認時の状況を記載した書類 |

|

【隣接森林との境界関係書類の添付が省略できる場合】 〇 届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界に接していないことが明らかな場合(単木的な伐採等) 〇 地形、地物その他の土地の範囲を明示するのに適当なものにより届出の対象となる森林の土地が隣接する森林の土地との境界が明らかな場合(境界杭等により境界が明らかな場合) 〇 届出の対象となる森林の土地に隣接する森林の土地の所有者との境界の確認を確実に行うと認められる場合(誓約書の提出等により届出後、伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合) |

|

|

市町長が必要と認める書類 |

伐採および集材に関するチェックリスト、地元関係者との協議書等、市町が実情に応じて条例等に定める書類(各市町にお問合せください。) |

| 添付書類 | 問 | 答 |

|---|---|---|

| 届出者の確認書類 | 市町が有する情報で本人確認(個人)できる場合は添付不要か。 | 届出者の住所及び氏名については、「市町が有する〇〇(例:住民基本台帳)に記載のとおり」と記載した書類の添付(又は届出書の備考欄への記載)により代替可能となります。 |

| 伐採者と造林者が共同で届出る場合、双方かつ全員の本人確認書類が必要か。 | 伐採者と造林者が共同で届出る場合は双方かつ全員の本人確認書類が必要です。 | |

| 土地の登記事項証明書等 | 添付書類により確認すべき情報を市町が有している場合は添付を省略できるか。 | 届出者と、林地台帳等で市町が確認できる森林の土地の所有者が同一の場合には、「森林法施行規則第9条第3項第4号に掲げる書類は〇〇(例:林地台帳、森林の土地の所有者届出制度の届出書)のとおり」と記載した書類の添付で代替することが可能です。 |

| 隣接森林との境界関係確認 | 森林整備地域活動支援事業により境界明確化を行った森林についても隣接森林との境界関係書類の提出が必要となるのか。 | 境界明確化の成果を市町に提出している森林については、「市町が有する〇〇(例:令和〇年度森林整備地域活動支援事業実績報告)に記載のとおり」とした書類の添付(又は届出書の備考欄への記載)により代替可能となります。 |

| その他 | 森林経営経計画に基づく事後の伐採届等についても、届出者の確認書類や隣接森林との境界関係書類等の添付は必要となるのか。 | 森林経営計画(森林法第15条関係)に基づく事後の伐採届出等については、添付書類は必要ありません。 |

■ よくあるご質問

| 問 | 答 |

|---|---|

|

一度伐採届出を提出しているが、変更が生じた場合はどうすればよいですか。(中止になった場合はどうすればよいですか。) |

変更内容によっては、改めて審査が必要な場合があります。当初の届出書を提出した市町に変更内容を申し出て、市町からの指示にしたがってください。 |

|

伐採届の「伐採期間」が2年間に渡っている場合はどうすればよいですか。 |

届出書の様式(注意事項)に記載のとおり、伐採期間が1年を超える場合は伐採計画を年次別に記載してください。 |

| 竹林を伐採する際、伐採届は必要ですか。 |

森林法第10条の8には、伐採届出の対象は「立木」と規定されているため、届出は不要です。 |

|

枝打ちに伐採届は必要ですか。 |

枝打ちは、造林した立木を保育するため(林業経営の行為)不要です。(地ごしらえ、下刈り、つる切りなども同様) |

|

除伐する場合、伐採届は必要ですか。 |

不要です。(森林法10条の8第1項) |

|

風倒木、枯損木を伐採する際に、伐採届は必要ですか。 |

風倒木や枯損木など、著しく損傷した木を伐採する場合は不要です。(森林法施行規則第14条) |

|

測量の支障となる木の枝を切り落とす場合、伐採届は必要ですか。 |

不要です。ただし、木に損傷を与える程度の枝払い(実地調査)をする場合は、事前に所有者に許可を得るなどして、トラブルを避けるようにしてください。 |

|

転用する場合にも、伐採後の造林計画は必要ですか。 |

必要です。転用の場合、伐採後に届出者の都合(事業の見直しなど)により転用が進まない可能性もあるためです。 |

|

転用する場合は、伐採に関する状況報告書はいつ出すべきですか。 |

伐採完了後30日以内です。(森林法施行規則第14条の2) |

|

砂防工事に伴う仮設道を敷設する場合、伐採届は必要ですか。 |

治山工事や砂防工事は不要です。(森林法施行規則第14条) |

|

届出書で更新の方法を「再造林」としていたが、途中(2年後)で「天然更新」に変更することは可能ですか。 |

可能です。ただし、再度届出書の提出を求め、当該届出書により最初から審査を行います。なお、備考欄に変更理由を記載し、変更の経緯を確認します。 |

|

地図の添付や林小分班で場所を記載することで、伐採・造林届の所在地欄への地番の記載は省略することが可能ですか。 |

森林法施行規則の規定に基づき、申請書等の様式を定める件(昭和37年7月2日農林省告示第851号)にて定められている様式の中で地番を記載することになっているため、地番の記載は必要です。 |

|

森林所有者との権原がわかる資料(森林所有者から受領した伐採承諾書等)を添付すれば、連名での伐採・造林届出は不要ですか。 |

森林法第10条の8の規定により伐採及び造林届は「森林所有者等」が提出することとされていますが、「森林所有者等」とは、伐採及び造林のそれぞれの権原を持つ者と解されます。また、森林法施行規則第9条第2項の規定により、伐採及び造林届については、伐採をする者と造林をする者が異なる場合には連名で提出しなければなりません。 |

| 伐採の権限を有する者と造林の権限を有する者が異なる場合、連名で届出することになっていますが、受委託契約や委任状などで伐採する権原と伐採後の造林の権限が確認できる場合は、権限を受けたもののみの届出でいいでしょうか。 | 森林所有者との受委託契約や委任状などにより伐採及び伐採後の造林の権限を有していることが確認できれば、その者による届出で問題ありません。 |

|

伐採届出制度に関して、役割を明確化させ、造林計画が必要なものについて、造林届を別途設けるのであれば、造林計画が不要なもの(間伐など)については、伐採行為者のみで届出をしてよいですか。 |

間伐のように造林を実施しない場合は、伐採の権限を有するもののみの届出でよく、伐採計画部分のみを届け出てください。 |

|

伐採後に「天然更新」を計画している場合でも、造林計画は必要ですか。また、伐採後の状況報告書も必要ですか。 |

天然更新により造林を計画する場合も、造林計画書を提出してください。また、伐採後に伐採に関する状況報告書の提出を行い、天然更新完了後に造林に関する状況報告書の提出が必要です。 |

|

天然更新を計画しており、5年後に天然更新が完了していない場合の人工造林について、委託者が決定していないケースも想定されているが、その場合の造林委託先は誰とするのが適当でしょうか。 |

天然更新を計画し、的確な更新がなされていない場合の欄については、人工造林について委託者が決定していないものと想定されるため、記載を義務付けてはいません。 |

| 電線路の維持の支障となっている立木を伐採する場合でも、伐採届が必要でしょうか。 | 森林法施行規則が改正され、令和6年1月1日以降、電気事業者が電線路の維持の支障となる立木を伐採する際の伐採届は不要となりました。 |

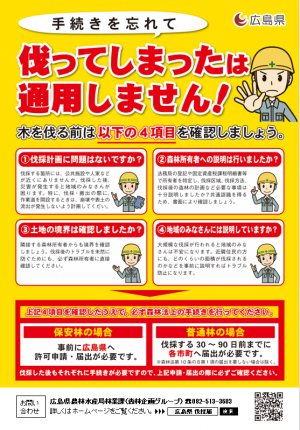

伐採事業者のみなさまへ

木を伐る前に、「伐採計画に問題はないか」、「森林所有者への説明を行ったか」、「土地の境界を確認したか」、「地域の住民に説明したか」について、再度確認をお願いします。

また、伐採作業を行うときには、「伐採作業と造林作業の連携等による伐採と再造林のガイドライン」に基づいて計画されるようお願いします。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)