肝炎クイズ【回答編】

未回答の方は、回答を見る前に次のリンク先から回答をお願いします。

回答

Q1 肝炎ウイルスについて

A型は、感染しても一時的な症状(発熱、倦怠感、食欲不振など)が起こり、自然に治ることがほとんどです。

E型は、症状が出ないことも多いですが、症状が出た場合はA型とよく似た症状が現れ、自然に治ることがほとんどです。

B型とC型は、感染すると一部の人はウイルスが持続感染し、慢性的な炎症を引き起こし、肝がんになるリスクがあります。

以前は、インターフェロンという注射で治療をしていましたが、今は飲み薬だけでウイルスを排除・制御できるようになりました。

D型は、日本では感染することは少ないウイルスです。

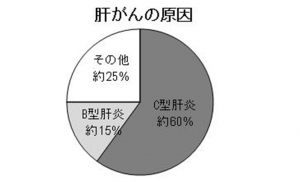

Q2 肝がんの原因として最も多いもの

その他には脂肪肝・アルコールなどが含まれていて、徐々にその割合が増えていますが、それでもまだB型・C型肝炎ウイルスが原因の大半を占めています。

出典:日本肝臓学会 肝がん白書 平成27年

Q3 B型肝炎ウイルスの感染経路

B型肝炎ウイルスに感染した場合は、飲み薬と注射などの治療法があります。

現在、B型肝炎ウイルスの増殖を抑えることが期待できるようになりました。

Q4 B型肝炎ウイルスに感染する可能性が高いもの

「ピアスの穴開け器具やかみそり等の共有」、「性行為等の濃密な接触」、「出生時の母子感染」です。

日常生活では感染することはめったにありません。

握手、ハグ、食器の共有、お風呂の共有、くしゃみ、蚊の媒介では感染しません。

感染が起きる可能性があるのは次のような場合です。

- 注射器、かみそり、歯ブラシ、ピアスなど血液がついたものの共有

- 血液を傷のある手で触る(健康な皮膚はウイルスを通しませんが、傷のある皮膚や粘膜はウイルスを通します)

- 性交渉

- 口移しで食べ物を食べる

- 出生時の母子感染

Q5 C型肝炎ウイルスの感染経路

C型肝炎ウイルスに感染した場合は、飲み薬のみ、注射と飲み薬の組み合わせ、注射などの治療法があります。

現在、C型肝炎は飲み薬でもウイルスを体内から排除することが期待できるようになりました。

C型肝炎の治療法はウイルスの種類、年齢、肝臓の状態などによって異なります。

Q6 C型肝炎ウイルスに感染する可能性が高いもの

ピアスの穴開け器具やかみそり等の共有」、「性行為等の濃密な接触」、「出生時の母子感染」です。

日常生活では感染することはめったにありません。

握手、ハグ、食器の共有、お風呂の共有、くしゃみ、蚊の媒介では感染しません。

また、B型肝炎ウイルスよりも感染力が弱いと言われています。

感染が起きる可能性があるのは次のような場合です。

- 注射器、かみそり、歯ブラシ、ピアスなど血液がついたものの共有

- 血液を傷のある手で触る(健康な皮膚はウイルスを通しませんが、傷のある皮膚や粘膜はウイルスを通します)

- 性交渉

- 口移しで食べ物を食べる

- 出生時の母子感染

Q7 B型・C型肝炎ウイルスに感染しないための方法

B・C型肝炎ウイルスはウイルスを含む血液や体液が体内に入ることで感染するので、他人の血液や体液が入ってしまわないようにすることが大切です。

風邪や食中毒とは感染方法が違うので、マスク・うがい・食べ物の加熱などは予防方法として正しくありません。

B型肝炎ウイルスには、予防接種も有効です。

C型肝炎ウイルスはまだワクチンができていませんので、カミソリを共有しないことなどで感染を予防してください。

Q8 肝炎ウイルス検査を受けることができる場所

「医療機関」、「保健所」、「妊婦健診」、「人間ドックや職場の健康診断(例外有)」、「市や町の健診(40歳以上)」です。

広島県にお住まいの方は、次の場所で肝炎ウイルス検査を受けることができます。

- 職場の健康診断、人間ドック

- 妊婦健診

- お住まいの市や町の健診

- 県の保健所(広島市、福山市、呉市以外にお住まいの方)

- 広島市・福山市・呉市の保健所(広島市・福山市・呉市にお住まいの方)

- 県や市町の委託医療機関

検査を受けたい場合は、事前にお問い合わせください。

Q9 肝炎ウイルス検査を受けるタイミング

肝炎ウイルス検査は「一生に1回」は受けてください。

肝臓は沈黙の臓器です。

慢性肝炎になっていても自覚症状がないことがあります。

症状の有無によらず、検査を受けましょう。

ただし、日常生活で肝炎ウイルスに感染する機会はあまり多くありませんので,毎年検査を受ける必要はありません。

1度検査を受けた後は、他人のカミソリを使ってしまった場合など、感染するようなことがあった時に検査を受けましょう。

医療従事者の方など、感染リスクの高い人については、これによらず適切な頻度で検査を受けてください。

Q10 肝炎ウイルスに感染していることが分かったときの行動

肝臓は沈黙の臓器です。

肝炎ウイルスに持続感染していることがわかったら、症状がなくても、専門医療機関をすぐ受診しましょう。

ウイルス性慢性肝炎は、放置すると肝硬変や肝がんに進行するリスクがあります。

しかし、今は飲み薬でウイルスを制御・排除できるようになりました。

持続感染がわかったら、肝臓が大きなダメージを受ける前に、すぐ専門医療機関を受診しましょう。

広島県では、妊婦健診、県、市町又は職域で実施した肝炎ウイルス検査、手術前の肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方を対象に、医療機関で精密検査を受けた際の医療費の自己負担分を助成しています。

詳細はこちら(B型・C型肝炎ウイルス陽性の方の検査費用を助成しています)

妊婦健診で実施した肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方

県、市町又は職域で実施した肝炎ウイルス検査で陽性と判定された方

Q11 一緒に鍋料理を食べたときの感染確率

感染が成立するためには、ある一定量以上のウイルス量が必要となります。

ウイルス性肝炎の患者さんとの食事や鍋料理を食べることで、肝炎ウイルスに感染することはありません。

正解は、感染確率0%です。

Q12 蚊を媒介したときの感染確率

蚊は人間を刺して吸血し、この血液にウイルスが含まれている場合には、ウイルスは蚊の中に入ります。

しかし、蚊には肝臓がありませんので、肝炎ウイルスは増殖することができません。

蚊に刺されたときに、皮膚に少量の蚊の唾液が入りますが、この唾液にはウイルスは存在しないと考えられています。

したがって、蚊に刺されることで肝炎ウイルスに感染することはありません。

正解は、感染確率0%です。

Q13 一緒に入浴したときの感染確率

ウイルスを含んだ血液や体液が浴槽の中に入ったとしても、水で薄められるので、感染が成立することはありません。

感染が成立するためには、ある一定量以上のウイルス量が必要となるために、プールやお風呂を一緒に利用することで、肝炎ウイルスに感染することはありません。

正解は、感染確率0%です。

Q14 肝炎ウイルス検査の経験

肝炎ウイルス検査の経験がない場合でも、大きな外科手術、妊娠・出産、献血の経験があれば、肝炎ウイルスの検査を受けたことがある可能性があります。

| B型肝炎ウイルス | C型肝炎ウイルス | |

|---|---|---|

| 大きな外科手術 | 1981年6月 保険適用 | 1992年4月 保険適用 |

| 妊娠・出産 | 1985年6月 国の補助が開始 | 1992年4月 保険適用 |

| 献血 | 1972年4月 スクリーニング検査導入 | 1989年12月 スクリーニング検査導入 |

ウイルス性肝炎について、どれくらい知っていましたか

B型・C型肝炎は日常生活で感染することは多くありません。

感染経路を知っていれば予防することができます。

また、B型・C型肝炎の治療はここ数年で大きく変わり、適切に飲み薬を飲むことで、ウイルスを制御できます。

広島県での取り組み

広島県では、「一生に一度は肝炎ウイルス検査を受けましょう」を合言葉に、肝炎対策を推進しています。

まだ検査を受けていない方、受けたかどうか分からない方・覚えていない方は、ご自身のために、家族のために肝炎ウイルス検査を一度は受けるようにしましょう。