「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」の実施について

訓練概要

広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練とは、大規模地震の発生を想定し、訓練合図をきっかけに、県下一斉に、県民の皆様が、学校、職場、地域や家庭等、それぞれの場所において、命を守るために必要な「安全行動1‐2‐3」※及びプラスワン訓練(各自で企画・実施する防災訓練)等を一斉に行う訓練です。

日時

場所

それぞれの場所でご参加ください。

訓練方法

シェイクアウト方式

「シェイクアウト」は、2008年にアメリカのカリフォルニア州で始まったもので、地震が発生した時に、ただちに身の安全を守る行動がとれるよう、県民の皆さんが一斉に、それぞれの場所で、「安全行動1-2-3」を行う訓練であり、「効果的な防災訓練と防災啓発提唱会議」の助言を受け、実施するものです。

1~3分間程度で実施できる訓練です。気軽に参加しましょう。

実施要領(学校用(小・中・高等学校・幼稚園・特別支援学校・義務教育学校・中等教育学校)) (PDFファイル)(2.38MB)

実施要領(学校以外用(企業・団体・大学・行政機関・個人など)) (PDFファイル)(2.28MB)

令和7年度「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」チラシ (PDFファイル)(1.55MB)

訓練対象者

参加を希望する個人・家族、学校・企業などの団体、地域の自主防災組織など、どなたでも参加できます。

想定災害

11月5日(水曜日)午前10時に、東海沖から四国沖にかけての南海トラフの境界面を震源とする大規模な地震が発生し、県内の各市町で「最大震度6弱」 を観測した。この地震により、気象庁は、広島県沿岸に対して津波警報を発表した。

参加登録はこちらから

参加登録

次の電子申請システムから参加登録するか、申し込み用紙を記入して郵送、ファックス、またはメールによりお送りください。

県電子申請システムから参加登録 (いずれかから)

|

学校の方 (小・中・高等学校・幼稚園・特別支援学校・ 義務教育学校・中等教育学校) |

学校以外の方 (企業・団体・大学・行政機関・個人) |

|

|

申し込み用紙をダウンロード(いずれかをご利用ください。)

- 実施予定確認票(学校用(小・中・高等学校・幼稚園・特別支援学校・義務教育学校・中等教育学校)) (Excelファイル)(31KB)

- 参加票(学校以外用(企業・団体・大学・行政機関・個人など)) (Wordファイル)(19KB)

ダウンロードして、必要事項を記載のうえ、郵送、ファックス、メールのいずれかの方法により、次のあて先に送付してください。

【提出先】:県民総ぐるみ運動受付事務局(※(株)ニューズ・アンド・コミュニケーションズ社内)

- 【郵送の場合】〒730-0041 広島県広島市中区小町1-11 北山ビル5F 株式会社ニューズ・アンド・コミュニケーションズ社内「県民総ぐるみ運動受付事務局」

- 【ファックスの場合】082-246-3044

- 【メールの場合】gensai-hiroshima@news-com.co.jp【提出先】:県民総ぐるみ運動受付事務局(※(株)ニューズ・アンド・コミュニケーションズ社内)

※提出についてのお問合せ先(電話番号):082-544-7900 対応時間 平日10時00分~17時00分

※広島県が「広島県「みんなで減災」一斉地震防災訓練」受付業務を委託する事業者です。

訓練開始合図の受け取り方法

次の方法から訓練開始の合図の受け取り方法を選択してください。

- 広島県LINE公式アカウント(LINEを利用している方向け)

- 「Yahoo!防災速報」アプリ(スマートフォンをお持ちの方向け)

- 気象庁の緊急地震速報受信時対応行動訓練用キット(放送設備等がある場合向け)

※1、2については、受信したい方がそれぞれ設定する必要があります。

1.広島県LINE公式アカウントで訓練開始のお知らせを受け取る場合(LINEを利用している方向け)

広島県公式LINEアカウントを友達追加して、「わが家の避難計画」を設定した方へ、11月5日(水曜日)午前10時に訓練開始の通知をお知らせします。(特別な報知音は鳴らない。)

「わが家の避難計画」の設定方法は次のとおりです。

2.「Yahoo!防災速報」アプリで訓練通知を受け取る場合(スマートフォン向け)

※本アプリの利用料は無料ですが、アプリのダウンロード等に伴う使用料は、ご利用者のご負担となります。

| (1)Yahoo防災速報アプリをインストール |

androidの方は 「Googleplay」 で検索

Iphoneの方は 「Appstore」 で検索 |

|

| (2)通知設定方法 |

※すでにインストール済みの方は、「起動」→「設定」→「自治体からの緊急情報」の通知設定がオンになっているかご確認ください。 |

|

3.気象庁の緊急地震速報受信時対応行動訓練用キットをダウンロードして使う(放送設備等がある場合向け)

気象庁が、緊急地震速報受信時の対応行動訓練用に作成した動画で、訓練に際し、随時ダウンロードし、活用する(報知音は、訓練用に作成された音源)。

◆気象庁ホームページからダウンロード

https://www.data.jma.go.jp/svd/eew/data/nc/kunren/kit1.html

プラスワン訓練及び防災教室の内容を検討する

より実践的な訓練とするために、「安全行動1-2-3」の実施に合わせ、それぞれの状況に合わせて実施する「プラスワン訓練」や地震・津波について学ぶ防災教室を実施する。

プラスワン訓練(実施例)

- 【訓練】避難訓練・避難誘導訓練(避難所開設訓練含む)、情報伝達・安否確認、応急救急訓練など

- 【確認】災害危険個所、避難場所、避難経路、備蓄物資、家具の転倒防止など

防災教室

県では、地震・津波防災対策について理解を深めていただくための教材を作成しています。

Youtubeサイトでどなたでも視聴できる動画教材と、冊子の学習教材があります。

動画教材

地震&津波から命を守る

防災教室で活用いただくほか、訓練後に各自視聴を呼びかけるなど、実態に合わせてご利用ください。

(チラシ)地震&津波から命を守る (PDFファイル)(1.27MB)

ひろしま自然災害体験V R(地震・津波)

ストーリー仕立てで、南海トラフ地震を想定した地震発生から、避難までのシナリオを視聴できます。

次のリンク先から、訓練や教室での活用例や大事なポイントを紹介しています。

↠(広島県HP)南海トラフ地震を想定した「ひろしま自然災害体験V R」の防災教育での活用について

学習教材

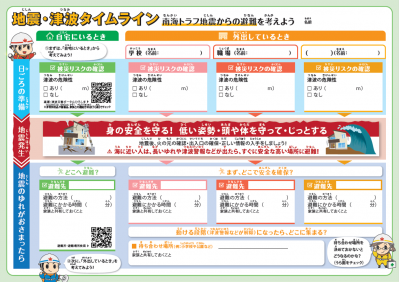

「地震・津波から命を守る ひろしまマイ・タイムライン」

小学生1・2・3年生用と小学生4・5・6年生用の2種類の教材があります。

「ひろしま防災ハンドブック」

中学生・高校生・一般の方向けの教材です。

学習教材の送付をご希望の場合は、上記参加登録の入力の際に必要事項を記入の上、送付してください。

また、以下から、ダウンロードもできます。

| 対象学年 | 教材データ |

|---|---|

|

小学生 1・2・3年生 |

|

|

小学生 4・5・6年生 |

|

| 中・高校生・一般用 |

※「地震・津波から命を守る ひろしまマイ・タイムライン」についての詳細は県HPのこちらをご覧ください。

地震・津波タイムライン

実施当日の流れ

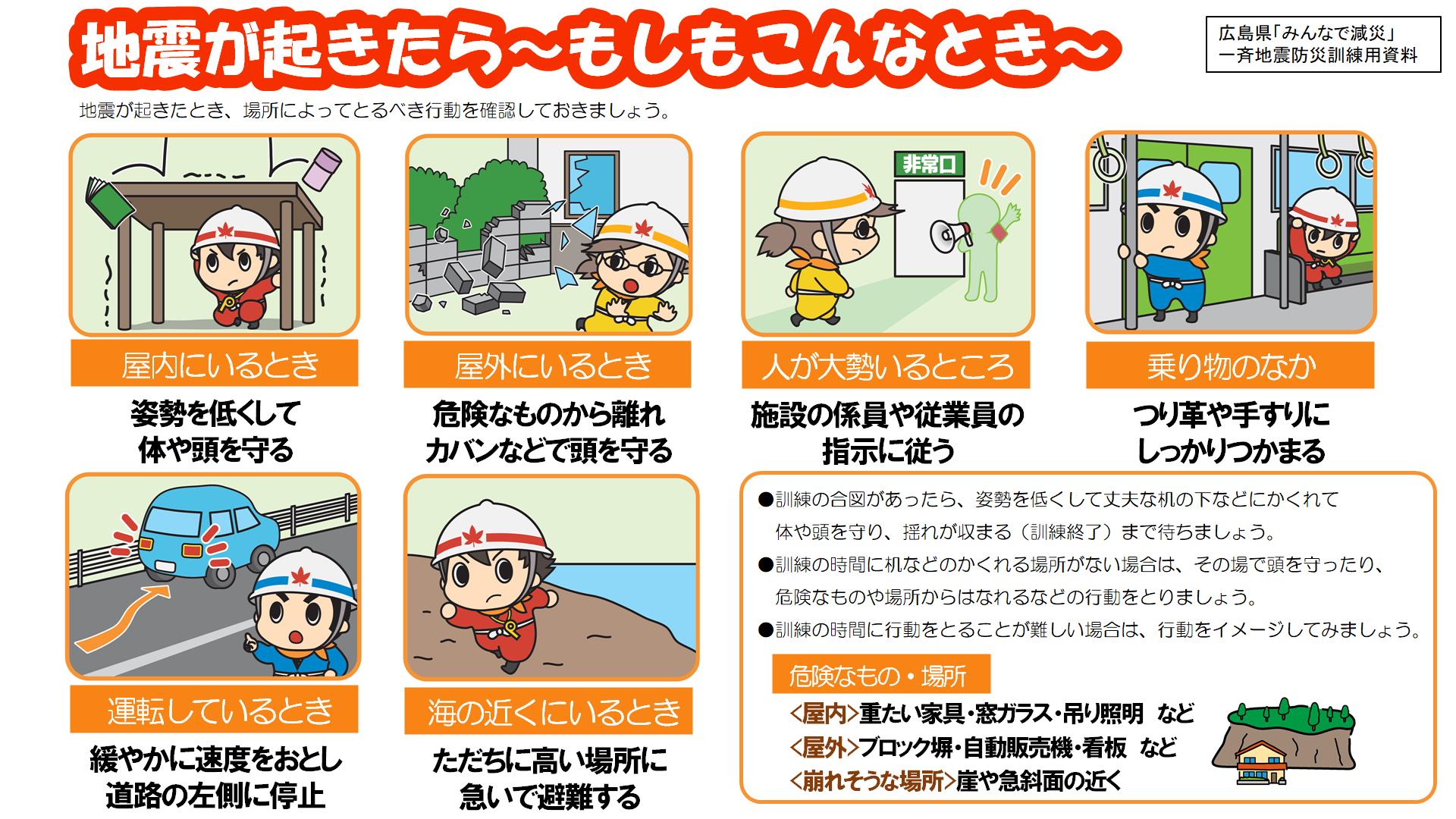

(1)選択した合図に合わせて「安全行動1-2-3」を実施

1. 訓練日時までは、ふだんどおりに日常生活を続けていただきます。

2. 訓練日時に、地震発生を伝える訓練開始の合図を受けたら、参加者はそれぞれの場所において「安全行動1-2-3」を行いましょう。

訓練日時に机などのかくれる場所がない場合や、「安全行動1-2-3」をとることがむずかしい場合は、次の資料を参考にその場で頭を守るなどの可能な行動をとったり、とるべき行動をイメージするなどの参加方法を検討しましょう。

(訓練用資料)場所別安全確保の方法 (PDFファイル)(890KB)

3. これで、訓練は終了です。

★訓練の実施状況★

<熊野町の保育所><広島市の中学校> <尾道市の中学校> <広島市の事業所>

(2)あらかじめ決めていたプラスワン訓練や防災教室※を実施する

※防災教室を当日の実施することが難しい場合は別の日に開催しましょう!

このページに関連する情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)