-

- 企業事例データベース

- 女性活躍事例

- 国立大学法人広島大学

女性活躍事例

女性活躍事例

「男女共に活躍できる組織や施策を形にして、啓発にも励む」

国立大学法人広島大学

- その他の業種

- 東広島市

- 301人以上

| 法人名 | 国立大学法人広島大学 |

|---|---|

| 所在地 | 東広島市鏡山1-3-2 |

| URL | https://www.hiroshima-u.ac.jp/ |

| 業務内容 | 「自由で平和な一つの大学」という建学の精神を継承し、「平和を希求する精神」、「新たなる知の創造」、「豊かな人間性を培う教育」、「地域社会・国際社会との共存」、「絶えざる自己変革」の5つの理念の下、12学部11研究科を擁する総合研究大学。 |

| 従業員数 | 3,459名(内、一般職員 571名) |

| 女性従業員比率 | 40.0%(一般職員・常勤のみ) |

| 女性管理職比率 | 13.6%(一般職員・常勤のみ) |

(2018年5月1日現在)

point

- 採用数・管理職数ともに女性の活躍が進む

- 男性の子育て支援策の充実が女性の活躍推進の後押しにも

- 管理職の資格試験にチャレンジする女性が増え、管理職も3年で約3倍に

- 地域や次世代の意識を育成するための取組

1.採用数・管理職数ともに女性の活躍が進む

国立大学法人広島大学(以下、広島大学)では、2006年に「広島大学男女共同参画宣言」を表明して以来、男女共同参画推進委員会を母体に、仕事と家庭の両立支援の取組を実施してきた。また、2008年に男女共同参画推進室を設置し、2005年に同委員会で策定した「次世代育成支援対策推進法に基づく広島大学の行動計画」に基づき、学内保育園の開園や長期休暇中の学童保育、病後児保育利用料補助事業(利用料の一部を補助)等の両立支援の取組を、専任スタッフを配置して推進してきた。

大学全体として、女性教員や研究者を増やす取組も行っているが、本記事では、主に「一般職員(事務系、図書系、施設系)」に焦点を当てる。

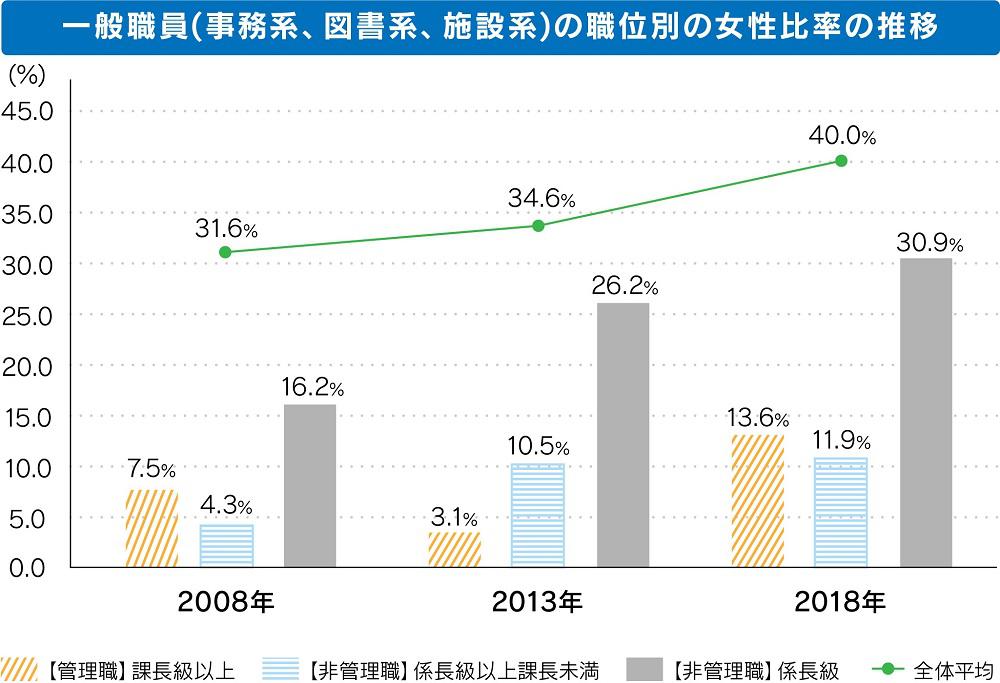

「一般職員(事務系、図書系、施設系)の職位別の女性比率の推移(図1)」を見ると、10年前の2008年は31.6%であった女性比率が、2018年には40.0%となり、女性の割合が増えていることが分かる。管理職については、2008年における女性管理職者4名の内、3名が定年退職したため、2013年に女性管理職比率が3.1%に減少しているものの、2018年における同比率は13.6%と2008年に比べて6.1ポイント増加している。管理職手前の係長級以上においても年々増加しており、採用した女性職員が順調に育成され、昇任していることがうかがえる。

図1 一般職員(事務系、図書系、施設系)の職位別の女性比率の推移

「近年の一般職員の採用においては、女性が過半数を占めています。そこで、女性の就業継続や育成、管理職への登用がますます重要となっています」と、人事グループリーダーの河村敦氏は話す。

そこで、両立支援および女性管理職の登用等に関する、広島大学における取組について話を聞いた。

2.男性の子育て支援策の充実が女性の活躍推進の後押しにも

2005年に策定した「次世代育成支援対策推進法に基づく広島大学の行動計画」に沿って、職員の仕事と子育ての両立を推進する制度(※1)を整えてきた。

その中でも注目したいのは、男性職員の育児参加促進の取組だ。共働き世帯が増える中、女性活躍を進める上では、配偶者・パートナーの子育て参加が不可欠であり、男性職員が子育てや家事を担い、男性自身の生活改革や働き方改革を行うことが重要となる。各企業等が取組を進めているが、なかなか腰が重いのが現状だ。

広島大学では、2005年に策定した同計画に基づき、男性職員が利用可能な育児支援制度が整備または内容が一部拡充された。

表1 広島大学における両立支援のための制度(男性教職員が利用可能な制度の一部を掲載)

| 特別休暇制度名 | 概要 |

|---|---|

| 育児休業 | 3歳に満たない子を養育する職員が、子の養育のためにする休業。(3歳未満の子が対象となったのは2002年から) |

| 育児部分休業 (時短勤務) |

職員が子を養育するために1日の勤務時間の一部を勤務しない休業。「子の3歳の誕生日の前日まで」から2005年4月に「子の9歳の誕生日の前日以後の最初の3月31まで」に延長。 |

| 育児参加休暇 | 妻の産前・産後期間内に当該出産に係る子または小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性職員が、5日の範囲内で取得できる休暇を2005年4月に新設。 |

| 出産付添休暇 | 妻の出産に伴う入退院の付き添い等を行う男性職員が取得できる、1日または1時間単位で取得できる休暇。2005年4月の改正により1時間単位の取得が可能となった。 |

男性一般職員(事務系、図書系、施設系)の両立支援制度の利用状況を見てみよう。

育児休業については少なくとも2008年度から取得実績があり、過去5年間(2013年度~2017年度)の平均利用延べ人数は0.6人である。2018年度は2月時点で3名の利用(取得期間の平均56日)があり、男性の取得が増えつつあるようだ。育児部分休業(いわゆる時短勤務)について、従前は男性一般職員の利用実績はなかったが、2014年度から1名が利用し、2018年度は2名が利用している。

妻の出産時に男性が取得可能である、育児参加休暇、出産付添休暇については、他の制度に比べると利用者が多く、出産時の育児等への積極的な参画が一般化していることがうかがえる。

表2 男性一般職員(事務系、図書系、施設系)の両立支援制度利用状況

| 年度 | 育児休業 (カッコは女性) |

育児部分休業 (カッコは女性) |

育児参加休暇 | 出産付添休暇 |

|---|---|---|---|---|

| 2013年度 | 0(5) | 0(10) | 5 | 9 |

| 2014年度 | 1(19) | 1(11) | 8 | 12 |

| 2015年度 | 0(27) | 1(15) | 4 | 14 |

| 2016年度 | 1(32) | 1(21) | 2 | 15 |

| 2017年度 | 1(24) | 1(16) | 4 | 11 |

| 5年間平均 | 0.6人 | 0.8人 | 4.6人 | 12.2人 |

男性職員の両立支援制度の利用が近年増えた背景としては、広島大学の次世代育成支援対策推進法に基づく第3期行動計画(計画期間:2014年10月1日~2020年9月30日)において、男性職員が積極的に育児に参加できるよう、制度を利用しやすい環境づくりに取り組むことを目標とし、制度の利用周知のための学内ポータルサイトを充実させたり、セミナー等で意識啓発を行ったりしてきたことが挙げられる。

具体的には役員・管理職や男女教職員の意識を啓発するために、「女性が企業で活躍する(2013年11月)」、「本気モードの女性活躍促進!!~カタチだけじゃない女性活躍の進め方~(2016年2月)」、「平和で持続可能な社会づくりにおける男女共同参画(2017年11月)」、「現代日本の学術分野におけるジェンダー課題、男性学・男性性研究の視点を踏まえつつ(2018年8月)」などを開催し、数値データから理論的に女性活躍や男女共同参画の必要性を理解できるような内容を含むセミナー等を継続して開催している。

※1 国立大学法人等の職員は、非公務員型の法人職員であり、国家公務員ではないが、給与、服務、退職金、休業制度といった労働条件については、国家公務員の水準をベースとして、各国立大学法人等が独自に定めている。

3.管理職の資格試験にチャレンジする女性が増え、管理職も3年で約3倍に

過去5年における、一般職員(事務系、図書系、施設系)の女性管理職比率(課長級以上)を見ると、2015年には4.5%であったが、2018年度に13.6%と約3倍となり、大幅に増えていることがわかる(図2参照)。

図2 一般職員(事務系、図書系、施設系)の女性管理職比率の推移

広島大学では、「女性活躍推進法に基づく広島大学の行動計画(計画期間:2016年4月1日~2022年3月31日)」において、女性管理職の割合を20%程度にする目標を掲げた。これを受け、女性教員を副理事等の管理職ポストに登用する施策と同時に、2015年度の広島大学グループリーダー級職員資格試験(2年に1回実施)では、管理職からの推薦(直属の上司である必要はない)を受けた多くの女性職員が資格試験に挑むこととなった。

「女性活躍推進法が公布・施行された2015年度に推薦を受け、資格試験にチャレンジする女性が多かったので、2016~2017年度に一気に女性管理職が増えました。私もその時に資格試験を受けて管理職に登用されました」と、人事評価・人材育成担当主幹の村上久恵氏は話す。「女性管理職を増やす」という明確な目標を組織として掲げたことを機に、能力・経験があっても管理職一歩手前の職位(係長級以上課長級未満)であった女性職員に対して、キャリア面談などで上司等がキャリアプランやライフプランの希望を聞きながら背中を押し、資格試験を受けて合格することとなったようだ。

4.地域や次世代の意識を育成するための取組

広島大学では、地域社会や学生等に対する次世代育成の取組も実施している。例えば、広島市内の高校へ育児中の男性職員を授業の講師として派遣し、男女共同参画に関する国の政策、同大学の取組、男性職員の家庭内での育児体験談などの講演を2012年度から実施している。また、男女共同参画に関する基礎的理解を促すパンフレット「あなたがあなたの道を歩むために」を、2009年から学部新入生ガイダンス時に配布して口頭説明を行っている。2018年度版においては、男女平等の度合いを測る2017年世界経済フォーラムによる「ジェンダー・ギャップ指数(GGI)」の順位が日本は114位と低いこと、日本の各分野における主な「指導的地位」に女性が占める割合が少ないこと、同じ学歴でも性別によって収入に大きな開きがあること、日本における研究者に占める女性の割合は諸外国に比べて低い状況であること、その他広島大学における取組などを掲載している。

さらに、学生の男女共同参画についての意識を高めることを目的とした教養教育科目「ジェンダーと社会」や、女性学・ジェンダー論、ワークライフバランス、法律・経済、性教育等に関する授業科目を多数開講している。

このように広島大学では、地域社会や学生への啓発活動や、教育研究等を行い、教育研究機関として男女共同参画を実施するだけでなく、積極的に推進することを目指している。

取材担当者からの一言

取材担当者にとって、大学の職員というと、仕事と家庭の両立支援制度が充実しており、男女区別なく活躍できる、女性にとって働きやすい職場であるイメージがあった。広島大学においても、このような環境であるということは取材で確認できたが、同大学の2018年における女性職員管理職(一般職員・常勤)は13.6%で、大学全体としては15.1%であり、2021年までに20%とする目標に少し遠い。

「推薦したいと思っても、女性職員が管理職になりたがらない場合があります」と、人事グループリーダーの河村敦氏は話し、管理職への意欲を高めることが課題であるとのことだ。

広島県が実施した調査結果(※2)によると、非管理職の人が管理職を目指さない理由として、男女とも「能力不足」、「向いていない」、「ストレスが増える」という理由が多いが、特に女性では「家庭(プライベート)との両立が難しいため」の割合が高くなっている。

広島県全体の男性の育児休業取得率は2017年度の調査結果において8.7%であり、2007年度の0.6%(※3)と比べて増えつつあるが、女性が育児等を主に担っているのが現状だろう。職場、家庭のみならず、社会全体の風土を変えるためには、息の長い取組が必要であるが、広島大学で行っている女性活躍、男女共同参画、男性学等に関するセミナーや、大学生への講義、高校生への授業といった教育面が有効な策の1つであろう。現役世代のみならず、次世代への教育によって、少しずつ変わっていってほしいと願う。

※2 平成29年3月広島県女性活躍推進企業実態調査報告書/図表75 男女別 非管理職の人が管理職を目指さない理由

※3「平成30年度広島県職場環境実態調査」および「平成10年度広島県職場環境実態調査」

●取材日 2019年2月

●取材ご対応者

国立大学法人広島大学

財務・総務室 人事部 人事グループ グループリーダー 河村 敦 氏

財務・総務室 人事部 人事評価・人材育成担当 主幹 村上 久恵 氏

財務・総務室 人事部 人事グループ 副グループリーダー 新田 雅浩 氏

財務・総務室 人事部 人事グループ 男女共同参画推進室 主査 三木 典子 氏