ヤングケアラーについて

「ヤングケアラー」とは

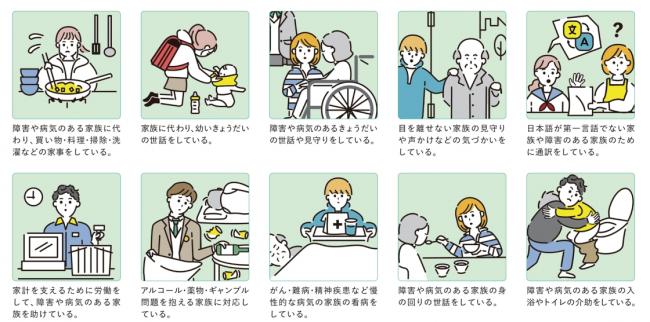

ヤングケアラーとは、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行っている子供をいい、責任や負担の重さにより、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。

子供が、家族の世話や家事の一部をすることは、家庭内での役割として一般的に行われていることであり、子供の年齢や成熟度に合った家族のケア、世話やお手伝いは、思いやる気持ちや責任感などを育むなどの良い面もあります。

一方で、子供の年齢や成熟度に合わない重すぎる責任や作業など、過度な負担(※)が続くと、

・子供自身の心身の健康が保持・増進されない

・学習面での遅れや進学に影響が出る

・社会性発達への影響

・就労への影響

などが出てくることがあるとの報告もあります。

※「過度な負担」とは、世話をする時間が労働の負荷などの量的な負担だけではなく、本来大人が果たすべき責任や精神的な苦しさなどの質的な負担も含まれます。

「ヤングケアラー」は、家庭内のとてもデリケートな問題であって表面化しづらく、また、子供自身や家族の認識がない等の場合もあり、周囲からは支援の対象として認識されにくいものです。

そこで、本ページでは、まずは「ヤングケアラー」の存在を知っていただくために、全国調査や本県の調査結果等を紹介するとともに、「気づき」へのヒントや、支援に「つなぐ」相談窓口等をご案内しています。

!!New!! 元ヤングケアラーの方々にお話を伺いました。

ヤングケアラーについてより具体的に知っていただくために、元ヤングケアラーの方々へのインタビューの様子を紹介します。

以下のリンクからご覧いただけます。

ひろしま子供の未来みんなで応援プランについて

すべての子供・若者が、社会の宝として、成育環境の違いに関わらず、健やかに夢を育むことができ、子供を持ちたいと思う人が安心して子供を持ち、育てられる社会の実現』を目指し、子供・子育て施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、広島県では、「ひろしま子供の未来みんなで応援プラン」を策定しました。

本プランにおいて、ヤングケアラーを「特に考慮が必要な社会情勢等の変化」の一つとして記載し、目指す姿に向けて取り組むこととしています。

○計画期間

令和7(2025)年度~令和11(2029)年度の5年間

○プランの対象

妊娠期からおおむね30歳未満のすべての子供・若者と子育て家庭及び子供・若者を取り巻く社会のすべての構成員

○目指す姿

ヤングケアラーとその家族が、地域や様々なかかわりの中で見守られながら、それぞれの移行や希望に応じて必要な支援を受けることができており、ヤングケアラー本人の学業や友人関係、将来等の不安、ならびに家族全員が日々の生活に不安を感じることなく暮らすことができています。

○成果指標

ヤングケアラーの認知度を令和11年度までに70%とすることを目指します。

| ヤングケアラーについて | R6年度(現状) | R7年度(目標) | R11年度(目標) |

|---|---|---|---|

| 1.知っているし、理解している | 37.0% | 44.0% | 70.0% |

| 2.聞いたことがあるが、よく知らない | 32.4% | ― | ― |

| 3.聞いたことがない | 30.5% | ― | ― |

ヤングケアラーコーディネーターの配置について

広島県では、ヤングケアラーとその家族が、地域や様々なかかわりの中で見守られながら、それぞれの意向や希望に応じて必要な支援を受けることができ、ヤングケアラー本人の学業や友人関係、将来等への不安、並びに家族全員が日々の生活に不安を感じることなく暮らすことができる社会を実現するため、ヤングケアラーコーディネーターを設置しました。

○ヤングケアラーコーディネーターの役割

1.ヤングケアラーに係る取組・地域資源等に係る情報収集

市町と連携し、ヤングケアラーに係る地域の情報収集に努めます。

2.市町の抱えるケース対応・相談支援に関する助言

市町を対象として、ケース対応や関係ネットワーク構築等の体制強化に資する助言を行います。

3.ヤングケアラーに関する理解を深める研修の開催

学校(教員、スクールソーシャルワーカー、生徒)や支援関係者(民生委員児童委員、ケアマネ、相談支援専門員、子供食堂などの居場所の関係者等)、一般住民を対象に、要請に応じた出張出前講座や市民セミナーの講師派遣への協力を行います。

4.ヤングケアラー支援マニュアルの作成

対応力の底上げ、質の平準化に資するマニュアルを作成します。

自分が「ヤングケアラー」かもしれないと感じている方へ

あなたが家族のお世話をすることは、大変すばらしいことです。しかし、あなたにとって「やりたい」と思うことや、年齢に応じた子供らしい暮らしを送ることも同じように大切です。日々の生活のなかで、学校生活や勉強のこと、将来の進路などの悩みや不安な気持ちを誰かに話してみたいと思ったら、先生や信頼できる身近な大人のひと、相談機関などに相談してみてくださいね。

家族が「ヤングケアラー」かもしれないと感じている方へ

家庭内で子供によるケアの負担が大きいと思われている家族の方は、身近な相談窓口もありますので連絡してみてください。

相談することは勇気がいることかもしれません。ですが、家族の安心な暮らしにつなげるためのきっかけとなる第一歩です。ご家族の状況によっては、福祉サービス等の公的支援制度を利用することで、負担軽減につながる可能性もあります。

子供と接する機会や関わることが多い人・地域の皆様へ

日々、子供と接する中での様子や変化に気づいたときなど、気になる点があれば、本人の気持ちに寄り添いながら声を掛け、相談内容や家庭状況等から「相談機関を紹介する」・「相談機関につなぐ」など必要に応じて関係機関と連携した支援をお願いします。