清酒もろみの管理

食品工業技術センター > 企業のためになるQ&A >清酒もろみの管理

Q 清酒もろみの管理で、BMD値を用いた手法について教えてください。

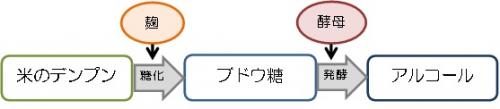

A 清酒もろみでは、麹由来の酵素による米デンプンの糖化と、酵母による発酵の2つの過程が並行して進みます(並行複発酵:図1)。このため、もろみ管理では麹の酵素と酵母の活動の制御が求められます。

図1 清酒の糖化・発酵過程

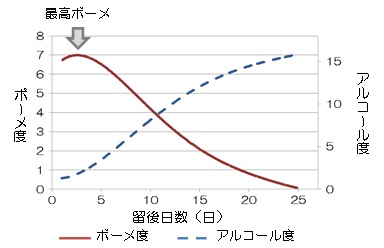

糖化と発酵のバランスは、もろみの比重を毎日測定することで把握できます。蒸米が溶解し、ブドウ糖が増えると比重は増大し、ブドウ糖がアルコールに変わると比重が減少するため、糖化と発酵のどちらが優勢かを判断できます。

もろみの比重は、ボーメ度として測定されます。留後日数で3~4日目までは、糖化が先行するのでボーメ度が高まります(図2)。もろみ期間を通じて、最も高いボーメ度を最高ボーメと言い、7~8が標準とされます。以後、ボーメは切れ始めます(ボーメ度が低下することを、ボーメが切れると表現します)。

始めは切れ方が鈍く、1日に0.4~0.6度程度ずつ低下します。発酵が最も強い時期には1日に0.5~0.7度程度ずつ低下しますが、終盤には低下量が0.2~0.5度程度となり、切れ方は鈍くなります。

図2 ボーメ度及びアルコール度の推移イメージ

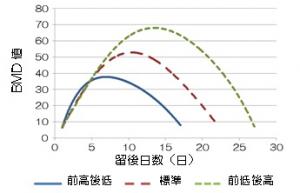

ボーメの切れは、BMD値で表現すると判断が容易になります。

BMD値は次の式で表され、これをグラフ化したものはB曲線と呼ばれます(図3)。

BMD値=留後日数×ボーメ度

(例:10日目のボーメが4の場合のBMD値は40=10×4)

図3 B曲線の推移イメージ

B曲線には、適正な型があるわけではありません(図3)。

過去のもろみ経過から、仕込みごとに標準的なB曲線のパターンを作成し、このパターンから大きくずれることがないように管理します。B曲線のピークが予定よりも高くなると考えられる場合、つまりボーメの切れが悪い時には発酵を促進する必要があります。この場合は温度を徐々に上昇させるとともに、できる限り速やかに追水をします。

逆に、B曲線の低下が標準パターンより速く進む場合は、進みすぎている発酵を抑える必要があります。この場合は1日0.5~1.0℃を目安に温度を下げてください。

また、標準パターンとのずれが大きい場合は、麹の酵素力価、酵母の発酵力、蒸米の状態などが影響していると考えられます。再度、仕込み前の工程を見直す必要があります。

参考文献

財団法人 日本醸造協会「増補改訂清酒製造技術」

本情報の利用にあたっては、閲覧者の責任と判断において行って下さい。

本情報の利用により生じた損害については一切の責任を負いません。