異物の分析方法

食品工業技術センター > 企業のためになるQ&A > 異物の分析方法

Q 自社で製造している食品に異物が混入していました。異物についてどのような分析が可能なのか教えてください。

A 食品中の異物の混入原因や経路は、原料由来、製造ライン由来、保管由来、流通小売由来、消費者由来、と多岐にわたり、その混入防止対策も原因に応じて適切に行わなければなりません。そのために異物の分析をし、まずは人に対して健康危害があるのかを判断し、さらにどこから混入したのか、またその対応策があるのかを検討する必要があります。

異物分析においては、まず観察を行うことが大切です。

肉眼や実体・光学顕微鏡等を用いて、形状や特徴的な構造等、異物がどのようなものであるかを予測する必要があります。この段階で毛髪や虫、微生物のような異物であれば判別が可能です。

観察によって、金属や石であればエネルギー分散型X線分析装置(EDX)による元素分析、樹脂や有機物等が疑われればフーリエ変換赤外分光光度計(FT-IR)を用いた分析を行います。

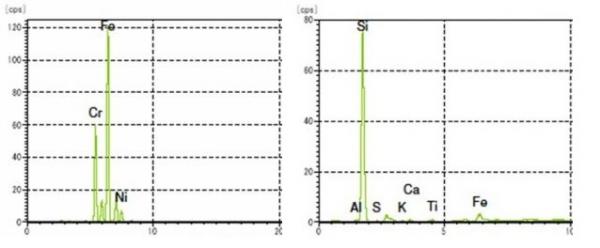

当センター保有の蛍光X線顕微鏡(XRF-EDX)による元素分析は、多元素を同時に短時間で検出でき、異物に水分が含まれていても測定可能なため、異物分析には非常に有効です。例えば、食品製造機器等でよく使われるステンレスはJIS規格によって成分が決められており、異物がステンレスであればその由来も推測できる可能性があります。

図1 蛍光X線顕微鏡による分析例 (左:ステンレス、右:石)

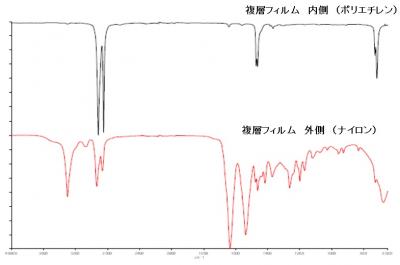

FT-IRは、物質に赤外線を照射し、その吸収スペクトルを分析することで、物質の材質や成分を推定することが可能です。例えば製品中に樹脂片が発見され、その材質を工場内で使用している樹脂と比較することで、原料由来なのか製造ライン由来なのか等が判別できる可能性があります。

図2 FT-IRによる分析例 (複層フィルム)

異物の定性分析として、呈色・酵素反応を用いた各種試験を行うことがあります。代表的な呈色反応として、でんぷんに対するヨウ素デンプン反応や、タンパク質に対するニンヒドリン反応等があります。また、虫や毛髪に対して加熱履歴を確認するために行うカタラーゼ試験も混入経路を推定する手がかりとなります。

異物の混入原因を突き止めるためには、上記の分析と併せて、初期段階での情報収集が非常に重要となってきます。異物だけではなく、パッケージや開封状態等、その製品についてのあらゆる情報から総合的な判断が必要です。

当センターに異物分析を依頼される時に、異物をテープなどで台紙に貼り付けると、その後の分析に支障をきたすことがあるため、そのままビニール袋やシャーレ等に入れて持参してください。また、異物に類似したものがあれば比較可能ですので持参してください。

有機材料分析については次のページ(樹脂やゴム材料等の分析・評価に関わる技術情報データベース&研究者・グループ名鑑)も参考にしてください。

本情報の利用にあたっては、閲覧者の責任と判断において行って下さい。

本情報の利用により生じた損害については一切の責任を負いません。