長期優良住宅の認定申請について

※長期優良住宅の認定(変更認定を含む)を受けるためには、工事着工前に申請を行う必要があります。

申請にあたっては、着工予定日までに受付できるよう余裕をもって申請してください。

目次

各項目をクリックすると、その場所へジャンプいたします。

- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

- お知らせ

- 長期優良住宅を認定申請される皆様へ

- 居住環境基準について(広島県の場合)

- 災害配慮基準について(広島県の場合)

- 申請様式などについて

- 各種様式

- 申請書類の流れについて(広島県の場合)

- 申請手数料について

- 郵送による申請について

- 電子申請について

- 事業者の方に参考となるホームページ

- 相談窓口(コールセンター)について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律について

長期優良住宅についての説明は、概要説明資料 (PDFファイル)(118KB)または認定制度概要パンフレット(新築版/増築・改築版) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会Webページ)をご覧ください。

お知らせ

■令和5年4月1日~

省令改正に伴い新様式を掲載しました。各種様式はこちら

■令和4年10月1日~

建築行為を伴わない既存住宅の認定制度(長期優良住宅維持保全計画)が創設されます。

省令改正に伴い認定申請書等の新様式を掲載しました。各種様式はこちら

基礎・地盤説明書の提出が不要となりました。

■令和4年7月7日~

「広島県電子申請システム」を使用してオンライン申請された手続きに伴う申請手数料について、インターネットバンキング等を利用したPay-easy(ペイジー)による電子納付ができるようになります。詳しくは、こちら (PDFファイル)(179KB)

■令和4年2月20日~

長期優良住宅の認定申請手続きが変わります。詳しくは、こちら (PDFファイル)(191KB)

省令改正に伴い認定申請書等の新様式を掲載しました。各種様式はこちら

■令和3年3月1日

電子申請が可能となりました。詳しくはページ下部の「電子申請について」をご覧ください。

事業者の皆様へ

■工事完了報告

広島県では、工事完了後に建築状況の報告が必要となります。

「工事完了報告書」の様式は、各種様式からダウンロードしてご使用ください。

|

◆建築確認が不要の場合は,完成カラー写真(1面)を添付してください。 |

長期優良住宅の認定を受けられた皆様へ

認定後の注意点がございます。詳しくは、以下をご覧ください。

■長期優良住宅の認定を受けられたみなさまへ(国土交通省HP)

■認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(国土交通省HP)

認定長期優良住宅に関する税制

税の特例については、こちらの長期優良住宅に対する税の特例(国土交通省HP)をご覧ください。

長期優良住宅を認定申請される皆様へ

広島県への申請手続きについて

建設地が次の場所は、申請書を広島県庁の窓口へ直接、申請してください。

※ 広島県の地方機関(建設事務所)では取り扱っておりませんので、ご留意ください。

竹原市、府中市、庄原市、大竹市、安芸高田市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高原町、三次市(三次市が認定する住宅以外の住宅)

その他の申請窓口について

建設地ごとに、申請先が異なります。

詳しくは、次の申請窓口一覧表でご確認頂き、申請先の窓口までお問い合わせください。

| 建設地 | 申請窓口 | 問合せ先 |

|---|---|---|

| 広島市 | 広島市役所 住宅政策課 | 082-504-2292 |

| 呉市 | 呉市役所 建築指導課 | 0823-25-3511 |

| 福山市 | 福山市役所 建築指導課 | 084-928-1104 |

| 東広島市 | 東広島市役所 住宅課 | 082-420-0946 |

| 廿日市市 | 廿日市市役所 建築指導課 | 0829-30-9183 |

| 尾道市 | 尾道市役所 建築課 | 0848-38-9245 |

| 三原市 | 三原市役所 建築指導課 | 0848-67-6122 |

| 三次市 ※ | 三次市役所 都市建築課 | 0824-62-6385 |

※ 三次市内の次の建築物については、三次市が所管しています。

〇法第6条第1項第2号に掲げる建築物のうち、木造の建築物

(地階を除く階数が3以上であるもの、延べ面積が300平方メートルを超えるもの及び高さが16mを超えるものを除く。)

〇法第6条第1項第3号に掲げる建築物

居住環境基準について(広島県の場合)

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則(広島県管轄の場合)

(居住環境の維持及び向上への配慮)

第四条 法第六条第一項第三号に規定する良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであることの基準は、次のとおりとする。

一 地区計画等の区域において、住宅が都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区整備計画に定められた建築物等に関する事項に適合すること。

二 景観計画の区域において、住宅が当該景観計画に定められた建築物に関する事項に適合すること。

三 住宅は、次に掲げる区域外又は地区外に建築すること。ただし、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)による土地区画整理事業の施行地区内の除却が不要な住宅、住宅地区改良法(昭和三十五年法律第八十四号)第六条第一項に規定する改良地区内の土地の利用に関する基本計画に適合する住宅、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)による市街地再開発事業の施行地区内の施設建築物である住宅その他の使用が長期にわたる住宅と知事が認める場合は、この限りでない。

イ 都市計画法第四条第四項に規定する促進区域

ロ 都市計画法第四条第六項に規定する都市計画施設の区域

ハ 都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業の施行区域

ニ 都市計画法第四条第八項に規定する市街地開発事業等予定区域

ホ 住宅地区改良法第八条第一項の告示があった日後における同法第二条第三項に規定する改良地区

| 市町名 | 大竹市 | 府中町 | 海田町 | 坂町 | 熊野町 | 北広島町 | 府中市 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 地区計画名称 | 晴海地区、晴美工業地区、大願寺地区、小方地区 | 大須二丁目地区 | 海田市駅南口地区 | 平成ケ浜地区 | 川角三丁目地区、呉地三丁目地区、出来庭二丁目・三丁目地区、深原産業団地地区、深原レクリエーション地区 | 千代田工業流通団地地区 |

桜が丘地区、 |

災害配慮基準について(広島県の場合)

県が認定を行う地域では、次の区域内に建築される場合には、原則として認定を行わないこととします。

イ 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)

ロ 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)

ハ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)

なお、建築基準法第39条第1項の規定による災害危険区域(上記イ~ハを除く区域)内に建築する場合は、

市町条例で規定する災害防止上必要な建築物の建築に関する制限に適合する必要があります。

※広島県建築基準法施行条例で指定する災害危険区域においては、認定を行わないこととします。

申請様式などについて

申請様式は、各種様式からダウンロードしてご使用ください。

添付図書や手続については、広島県の「長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則」及び「「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に係る広島県手続要綱」をご確認ください。

■事前審査方式及び設計住宅性能評価書※添付方式の場合

申請図書は、正本1部、副本1部の合計2部(※)必要です。

※長期使用構造等である旨の記載がある場合に活用できます。

■技術審査委託方式の場合

申請図書は、正本1部、副本2部の合計3部(※)必要です。

申請の際、または、認定通知書をお渡しする際に、確認済証(副本一式)を提示してください。

※ 管理組合等がある場合の副本は管理組合等の数を加えてください。

各種様式

- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行細則

- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に係る広島県手続要綱 (PDFファイル)(99KB)

- 認定申請書(第5条第1・2・3項に基づく申請)第一号様式(第二条関係) (Wordファイル)(26KB)

- 認定申請書(第5条第4・5項に基づく申請)第一号の二様式(第二条関係) (Wordファイル)(36KB)

- 認定申請書(第5条第6・7項に基づく申請) 第一号の三様式(第二条関係) (Wordファイル)(32KB)

- 変更認定申請書(計画の変更)第三号様式(第八条関係) (Wordファイル)(18KB)

- 変更認定申請書(譲受人の決定)(第五号様式) (Wordファイル)(19KB)

- 変更認定申請書(管理者等の選任)(第六号様式) (Wordファイル)(17KB)

- 承認申請書(地位の承継)第七号様式(第十四条関係) (Wordファイル)(18KB)

- 許可申請書(第九号様式) (Wordファイル)(49KB)

- 設計変更届(別記様式第1号) (Wordファイル)(82KB)

- 設計変更届(別記様式第1号の2) (Wordファイル)(80KB)

- 工事完了報告書(別記様式第2号) (Wordファイル)(84KB)

- 認定長期優良住宅の建築又は維持保全に係る状況報告書(別記様式第3号) (Wordファイル)(75KB)

- 認定申請等取下げ届(別記様式第4号) (Wordファイル)(85KB)

- 認定長期優良住宅の建築又は維持保全取止め届(別記様式第5号) (Wordファイル)(83KB)

- 長期優良住宅認定申請チェックシート (Excelファイル)(33KB)

(居住環境基準・災害配慮基準について、申請時に提出していただくチェックシートです。)

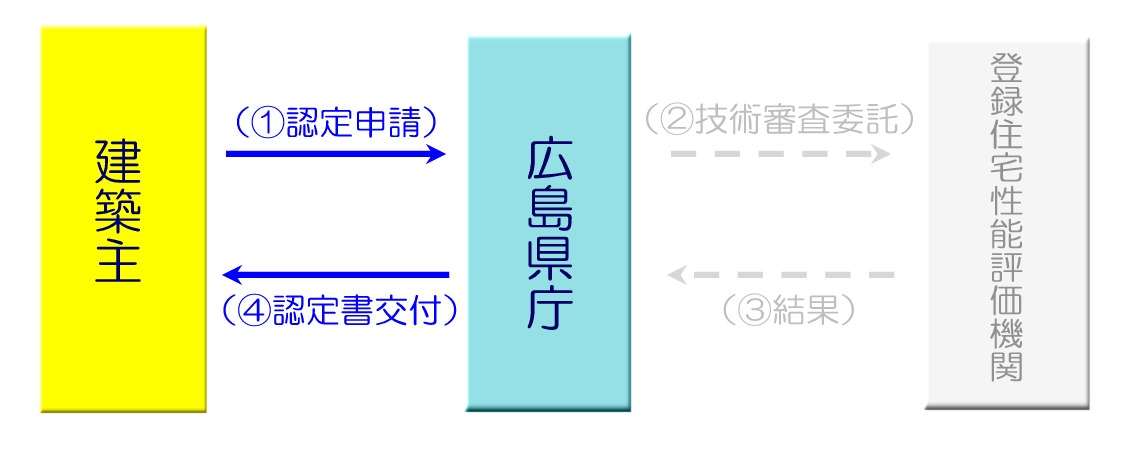

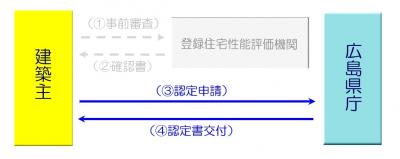

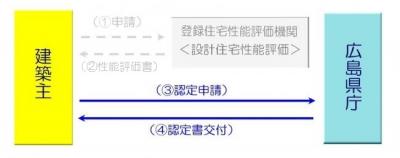

申請書類の流れについて(広島県の場合)

広島県では、次の図のいずれかの流れとなります。

■事前審査方式の場合(新築住宅、既存住宅とも)

■性能評価書添付方式の場合(新築住宅のみ)

※本方式は、長期使用構造等である旨の記載がある性能評価書を添付する場合に活用できます。

■技術審査委託方式の場合(新築住宅、既存住宅とも)

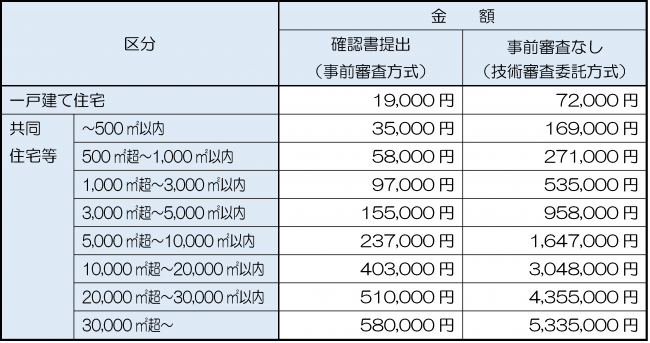

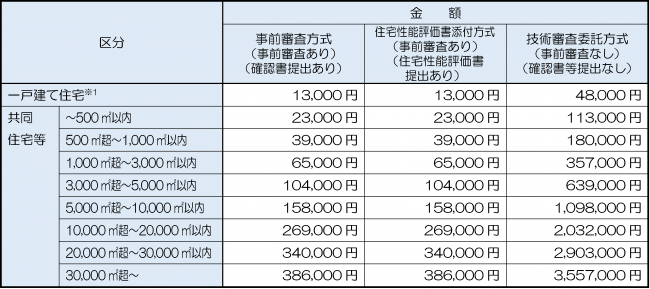

申請手数料について

申請先によって手数料が異なりますので、申請先の窓口でご確認ください。

広島県の場合は、次の表に掲げる手数料区分ごとに手数料を定めています。

1 新築住宅の場合

郵送による申請について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく各種申請は、「郵送」による提出が可能です。ただし、郵送対応は県が所管する市町に限ります。県以外の所管行政庁の対応は各市の担当窓口へお問い合わせください。

郵送による申請について (PDFファイル)(125KB)

郵送による申請手続きの流れ (PDFファイル)(429KB)

連絡票 (Wordファイル)(23KB)

申請方法

- 次の書類を揃えて県庁建築課に郵送してください。郵送前に県庁建築課(082-513-4183)へ電話連絡してください。

□申請書類一式(正・副)

□連絡票

□返信用の封筒※(1~2部)

※手数料が必要な申請…納付書用1部、認定通知書及び副本用1部(計2部)

手数料が不要な申請…変更届受理通知等及び副本用1部(計1部) - 手数料が必要な申請の場合は、納付書(16.5cm×10.5cm)を返送しますので所定の金融機関で手数料の納付を行い、払込証明書を県庁建築課にFax(082-223-2397)で送信した上で、原本を送付してください。

あて先 〒730-8511

広島市中区基町10-52

広島県土木建築局建築課建築指導グループ

長期優良住宅認定申請書類在中

| 金融機関名 | 可否 |

|---|---|

| 広島銀行、みずほ銀行、三井住友銀行 | 全国の店舗で可 |

| ゆうちょ銀行 | 不可 |

| 上記以外の金融機関 | 広島県内店舗のみ可 |

留意事項

- 郵送の際は、必ず、信書便の取扱いができ、配達記録が残るサービスを利用してください。

(例 日本郵政:郵便書留、レターパック等) - 着工予定日までに受付できるよう余裕を持って発送してください。

手数料の納付を確認した日が受付日となり、その日以降でなければ着工できないことにご留意ください。

(受付日は「連絡票」のFaxでお知らせします。) - 認定通知書、副本等は「郵送」で返送します。

返送費は申請者負担です。返信用の封筒、レターパック等にあて先を記入し、所要の切手をはり付けし、申請書類に同封してください(料金が不足する場合は、着払いとさせていただきます。)。希望する場合は窓口での受け取りも可能ですので、その旨を連絡票に記載してください。

電子申請について

長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく各種申請は、「電子申請」が可能です。ただし、電子申請対応は県が所管する市町に限ります。県以外の所管行政庁の対応は各市の担当窓口へお問い合わせください。

電子申請について (PDFファイル)(141KB)

電子申請の流れ (PDFファイル)(364KB)

サンプル (PDFファイル)(233KB)

広島県電子申請システムの利用方法を確認する

申請方法

1.次のアドレスから電子申請システムへアクセスしてください。

https://s-kantan.jp/pref-hiroshima-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=10095

2.画面の指示にしたがって申請情報を入力し、申請書類一式をアップロードしてください。

注1 添付ファイルの合計サイズの上限は100MBです。超える場合は別の方法をご案内しますのでお問い合わせください。

2 申請書類一式をPDFに一括変換して添付してください。

3 補正による差し替えをする場合は、改めて申請書類一式を添付してください。

4 様式は県HP「各種様式」よりダウンロードしてください。

3-1.手数料が必要な申請の場合で、納付方法を「郵送」とした場合は、納付書を郵送しますので、所定の金融機関で手数料の納付を行い、払込証明書をアップロードし、原本を返送してください。

3-2.手数料が必要な申請の場合で、納付方法を「電子納付」とした場合は、申込内容照会をして、支払いを行ってください。

4.審査の結果、適合と判断した場合は、認定通知書を郵送又は窓口で交付します。

※郵送による認定通知書の交付を希望される場合は、返信用封筒(レターパック等)郵送いただく必要があります。

留意事項

- 着工予定日までに受付できるよう余裕を持って申請してください。

手数料の納付を確認した日が受付日となり、その日以降でなければ着工できないことにご留意ください。(受付日は電子申請システム上で申請受付をした旨の「メール」を受信した日です。) - 認定通知書は「郵送」又は「窓口」で交付します。

(郵送による交付を希望される場合)

・返送費は申請者負担です。

・レターパック等にあて先を記入し、払込証明書を送付する封筒に同封してください。

・電子納付(ペイジー)による納付の場合は、認定通知書発行までに、宛先を記入したレターパック等を郵送してください。

※認定通知書は信書に該当しますので、信書便の取扱いができ、配達記録が残るレターパック等を同封してください。

事業者の方に参考となるホームページ

相談窓口(コールセンター)について

一般社団法人 住宅性能評価・表示協会にコールセンターが設置されています。

技術的な内容などにお答え頂けますのでご活用ください。

無料相談

■ 対応している相談内容は次のとおりです。

・長期優良住宅の普及の促進に関する法律関係

・長期優良住宅建築等計画の認定申請関係

・認定長期優良住宅に係る税制関係

■ 電話番号03-5229-8136

■ 相談対応時間9時30分~12時,13時~17時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)