土砂災害防止法に基づく警戒区域等の指定について

広島県では、平成15年3月31日に全国で始めて土砂災害警戒区域等の区域指定を実施し、令和2年3月26日に「基礎調査実施計画」に基づく区域指定が完了しました。また平成30年7月豪雨では、谷地形を呈していない箇所等からも土砂災害が発生したため、「基礎調査実施計画」で調査対象外としていた箇所のうち、人家等に被害が発生または予測される箇所について、基礎調査を実施し、6月11日に区域指定が完了しました。詳しくは「平成30年7月豪雨災害等を踏まえた土砂災害警戒区域等の指定完了について」をご覧ください。

今後は、砂防堰堤等のハード対策の完了に伴う土砂災害特別警戒区域等の見直しや、新たな宅地開発等による地形改変箇所の区域設定など、必要に応じて土砂災害防止法に基づく基礎調査及び区域指定を更新していきます。

土砂災害防止法とは

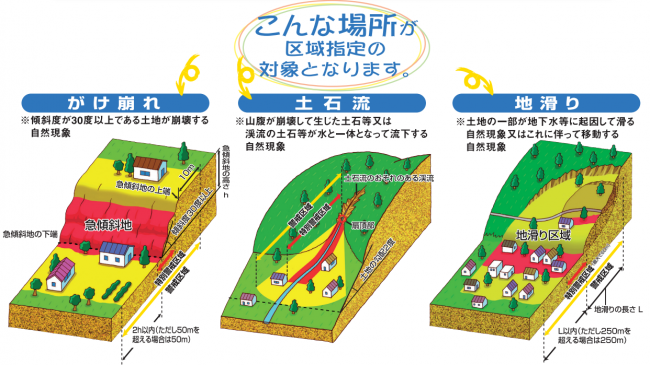

対象となる土砂災害

- 土石流

山腹が崩壊して生じた土石流又は渓流の土石等が水と一体となって流下する自然現象。 - 急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

傾斜度が30度以上である土地が崩壊する自然現象。 - 地すべり

土地の一部が地下水等に起因して滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象。

法律制定の背景

山地が7割を占めている日本国土は地質的に脆く、毎年梅雨時期の集中時期や台風の大雨等により土砂災害が発生しており、広島県でも平成11年6月豪雨をはじめ、何度も大きな土砂災害が発生しています。土砂災害から県民の生命や財産を守るために、従来から対策工事を行っていますが、全ての対策工事を完了するには、大変な時間と費用が必要となります。

土砂災害防止法は、対策工事と相まって、土砂災害が発生するおそれがある区域を明らかにし、警戒避難体制の整備などのソフト対策を推進することで、住民などの生命や身体を土砂災害から守るために制定されました。

区域指定の流れ

基礎調査とは

土砂災害(特別)警戒区域とは

-

土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、住民等の生命又は身体に危害が生じる恐れがあると認められる区域であり、危険の周知、警戒避難体制の整備が行われます。基礎調査によって確認した地形、土地利用状況に基づき指定されます。 - 土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)

急傾斜地の崩壊等が発生した場合に、建築物に損壊が生じ住民等の生命又は身体に著しい危害が生じるおそれがあると認められる区域で、特定開発行為に対する許可制、建築物の構造規制等が行われます。

指定される区域・基準

- 土石流

土石流の発生のおそれのある渓流において、扇頂部から下流で勾配2度以上の区域。 - 急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)

傾斜度が30度以上で高さ5m以上の地形。

急傾斜地の上端から水平距離が10m以内の区域。(高さ10m未満の場合は水平距離=高さ)

急傾斜地の下端から急傾斜地の高さの2倍(50mを超える場合は50m)以内の区域。 - 地すべり

地すべり区域(地すべりしている区域または地すべりするおそれのある区域)。

地すべり区域下端から、地すべり地塊の長さに相当する距離(250mを超える場合は、250m)の範囲内の区域。

土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域に指定されるとどうなるのか

警戒区域では

1.警戒避難体制の整備

土砂災害から生命を守るため、災害情報の伝達や避難が早くできるように警戒避難体制の整備が図られます。【市町村】

2.宅地物件取引における措置

宅地・建物の売買または交換および賃貸の契約にあたっては、「土砂災害警戒区域」内であるか否かについて、重要事項説明が義務づけられます。

特別警戒区域ではさらに

3.特定の開発行為に対する許可制

3.特定の開発行為に対する許可制

住宅宅地分譲や要配慮者利用施設の建築のための開発行為は原則禁止となります。ただし、基準に従ったものについては許可されます。【都道府県】

4.建築物の移転勧告

4.建築物の移転勧告

著しい損害が生じるおそれのある建築物の所有者等に対し、移転等の勧告が図られます。【都道府県】

5.建築物の構造規制

5.建築物の構造規制

居室を有する建築物は、作用すると想定される衝撃に対して建築物の構造が安全であるかどうか建築確認がされます。【建築主事を置く地方公共団体等】

6.特定の開発行為に対する宅地建物取引における措置

特定の開発行為では、都道府県の許可を受けた後でなければ、当該宅地の広告、売買契約の締結ができません。対象物件が、特別警戒区域内にある場合は、「特定開発行為ならびにその変更の制限」が重要事項説明として義務付けられます。

土砂災害警戒区域を確認する方法

- お住まいの地域に土砂災害警戒区域等があるかを確認するには、以下のサイトをご活用ください。

●土砂災害ポータルひろしま「土砂災害警戒区域・特別警戒区域図」

●操作のしかた

移転する方への支援措置

- 住宅金融支援機構

特別警戒区域からの住宅移転には住宅金融支援機機構からの融資が受けられます。

- がけ地近接等危険住宅移転事業

構造基準に適合していない住宅(既存不適格住宅)を特別警戒区域から移転する場合、移転先住宅の取得費用などの一部が補助されます。

詳しくは、「がけ地近接等住宅移転事業について」をご確認ください。

住宅を改修する方への支援措置

- 建築物土砂災害対策改修促進事業

特別警戒区域内の既存不適格住宅・建築物が、土砂災害対策改修工事を実施する場合、工事費用の一部が補助されます。

詳しくは、「建築物土砂災害対策改修促進事業について」をご確認ください。

土砂災害防止法に関するよくある質問

土砂災害防止法に関するよくある質問については、下記を参照してください。

●「土砂災害警戒区域・特別警戒区域について」

●「土砂災害警戒区域・特別警戒区域のよくある質問」

●土砂災害(特別)警戒区域に関するお問い合わせは | 広島県