- トップページ

- 広島県の野生鳥獣の保護管理ポータルサイト

- ツキノワグマ

ツキノワグマ

現状

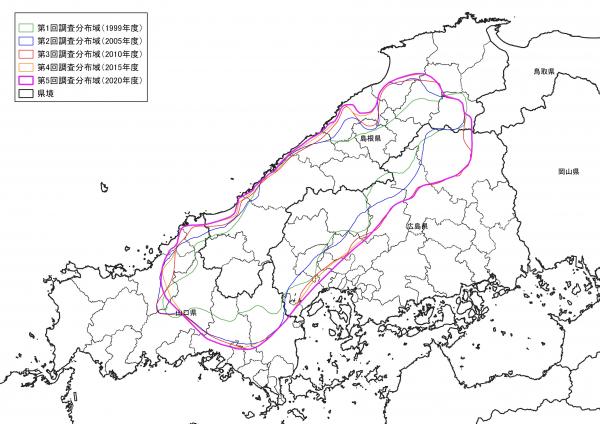

広島県に生息しているツキノワグマは、島根県・山口県にまたがる地域に分布している西中国地域個体群です。この地域個体群は他の地域から孤立しており、環境省により絶滅の恐れのある地域個体群に指定されていて狩猟による捕獲が禁止されています。このことから、近年,生息域は拡大しつつあり、推定生息頭数は安定的な状態にあります。一方で、農耕地や人家周辺に出没し、農林作物等への被害を発生させるとともに人身被害をもたらすこともあるなど、地域住民との間に軋轢を生じています。

こうしたことから広島県では、島根県・山口県と共同で、モニタリング調査の実施や第二種特定鳥獣管理計画の策定などを行っており、県境を越えた取り組みを推進しています。

図 西中国地域におけるツキノワグマの生息範囲の経年変化

第二種特定鳥獣管理計画の概要

1 計画の目的

ツキノワグマによる人身被害を回避し、農林作物家畜等の被害を軽減するとともに、地域個体群の安定的な存続を図り、ツキノワグマと人との共存を目指すことを目的としています。

〇生息推定数(広島県、島根県及び山口県での生息頭数)

- 令和元、2年度調査:767頭~1,946頭(中央値1,307頭)、恒常的生息域:8,200平方キロメートル

【参考】

- 平成26、27年度調査:約460頭~1,270頭(中央値850頭)、恒常的生息域:8,000平方キロメートル

- 平成21、22年度調査:約450頭~1,290頭(中央値870頭)、恒常的生息域:7,700平方キロメートル

- 平成16、17年度調査:約300頭~ 740頭(中央値520頭)、恒常的生息域:7,000平方キロメートル

- 平成10、11年度調査:約280頭~ 680頭(中央値480頭)、恒常的生息域:5,000平方キロメートル

2 計画の期間

令和4年4月1日~令和9年3月31日

3 対象区域

広島県全域(島根県、山口県も各々の県で策定)

4 目標

【個体群管理】

- 西中国山地の脊梁部を中心に安定的に存続を図り、現状の分布域を拡大させないこととします。

- 排除地域を中心に被害の防止を目的とした捕獲を実施します。

【被害防止対策】

- 適切な被害防除対策を推進し、人身事故ゼロを目指すとともに、農作物被害は現状維持または減少させることとしています。

【生息環境管理】

- 奥山でのクマにとっての良好な生息環境の維持と回復により、奥山での安定的な維持と定着化を図るとともに、人の生活域へ侵入することを防ぐ環境を整備・維持し、人とツキノワグマのすみ分けを図ります。

【普及啓発】

- 保護計画についての理解と、クマの生態・被害防止方法についての普及啓発を図ることとしており、小学生等を対象とした学習会などを開催しています。

5 特定鳥獣の個体群管理に関する事項

人身被害や農林作物家畜等の被害が発生していることから、必要最小限の除去はやむを得ないとの考えから、除去頭数の上限目安値を設定し、それ以下になるよう対策を行っています。なおこの上限目安値は、ツキノワグマの生息数を元に、ツキノワグマを減少させない数を算出したものです。

- 除去頭数の上限目安値(3県総計):年間135頭

また、錯誤捕獲を防止するため、くくりわな架設禁止区域の設定や、箱わなへの脱出穴設置の推進などを行っています。

6 モニタリング等による調査研究

ツキノワグマの生息譲許等を把握するため、生息数、捕獲状況、被害状況等のモニタリング調査を行い、計画の評価・検討を継続的に行っています。

7 その他特定鳥獣の保護のために必要な事項

3県や関係機関と連携を密にして、実施体制及び評価・合意形成を図っています。

計画本文

西中国山地ツキノワグマ保護管理対策協議会

西中国山地(広島県,山口県,島根県)におけるツキノワグマ個体群を将来にわたり安定した状態で維持・存続させるとともに、農林養蜂業及び人身の被害の軽減を図り、人とツキノワグマの共存を目指す、「特定鳥獣(ツキノワグマ)保護管理計画」の適切な推進を目的として、3県の行政機関、専門家、関係団体などで構成された「西中国山地ツキノワグマ保護管理対策協議会」を設置しています。

この協議会には、下部組織として専門家により構成された科学部会を設置し、ツキノワグマ生態調査・生息環境調査等の手法とその結果の評価などを行っています。

広島県ツキノワグマ対策協議会

ツキノワグマの保護管理対策を円滑に実施するため、県及び関係市町で構成された「広島県ツキノワグマ対策協議会」を設置しています。

この協議会では、現行対策の効果的な進め方や新たな保護管理対策などについて、検討や実施などを行っています。

堅果類豊凶調査

ツキノワグマの主要な餌食物である堅果類(ドングリ)などの豊凶状況について、3県の研究機関などで調査しています。

調査結果については、以下をご覧ください。

島根県中山間地域研究センターHP クマの出没・被害状況と出没予測

ツキノワグマ普及啓発事業

ツキノワグマの生態や特性について正しい理解を進めるとともに、クマとの遭遇を避ける方法や出会った場合の対処方法等について、実践を通じた学習の機会を設けることにより被害の防止を図ることを目的に、主に小学校を対象に、専門家を派遣して普及啓発事業(クマ学習会)を実施しています。

学習会の様子

ツキノワグマの被害防除対策について

ツキノワグマは本来臆病な動物であり、通常は人間を避けて行動をしています。

しかし、食べ物を求めて集落に入り、庭の柿や栗などのほか、農作物(果樹など)、畜産飼料、養魚場などに被害を出すことがあります。

また、山中などで人間とばったり出会ったりすると、自身や子グマを守るために、攻撃を加えることがあります。

こうしたツキノワグマによる被害を未然に防ぐために、気を付けることなどをまとめましたので、参考にしてください。

秋季におけるツキノワグマへの注意について

冬眠の準備に追われる秋は、ツキノワグマがエサを求めて活発に活動する時期ですので特にご注意ください。

詳しくはこのページをご覧ください。

誤ってツキノワグマを捕獲しないために

ツキノワグマが生息している地域において、イノシシやニホンジカなどを、狩猟や有害鳥獣捕獲でによって、わなで捕獲される方は、以下の点に注意ください。

ツキノワグマの目撃情報について

市町別のツキノワグマの目撃数

(注意)ツキノワグマと疑われる目撃例や痕跡等を含んでいます。

令和5年度ツキノワグマ目撃件数(市町・月別) (PDFファイル)(93KB)

令和6年度ツキノワグマ目撃件数(市町・月別) (PDFファイル)(93KB)

令和7年度ツキノワグマ目撃件数(市町・月別) (PDFファイル)(93KB)

※令和7年度は12月末時点の情報となります。

ツキノワグマの月別目撃件数について(平成27年度~令和7年度) (PDFファイル)(43KB)

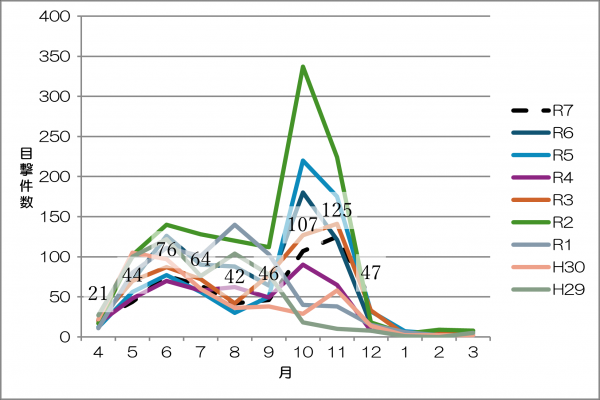

月別のツキノワグマの目撃数推移(平成28~令和7年度)<参考>

※グラフ内の数字は令和7年度の月ごとの目撃数です。

参考になるページ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)