令和7年度 企業向けBCP(事業継続計画)策定等支援について

| 1 目的 | 目的 |

|---|---|

| 2 BCP/BCMとは | BCPを策定することの主なメリット |

| 3 【出張型】グループ・サプライチェーンBCP | 【出張型】グループ・サプライチェーンBCP ★NEW★ ※出張型BCPセミナー等の取組事例を紹介しています |

|

4 実施内容のご案内 |

|

| ●BCPを「策定する!」 | |

| ●BCPを「検証する!」 | (1)BCP検証机上演習 (2)BCP検証実動演習 |

| ●BCMを「実践する!」 | BCM事務局研修 |

| ●リスクマネジメント手法について学ぶ! | リスクマネジメント研修 |

| 5 開催スケジュール | ※開催スケジュールはこちら |

| 6 申込概要 | ※申込方法はこちら |

| 7 講師紹介 | 講師紹介 |

1 目的

広島県では、県内企業のBCP策定を支援し、自然災害や人為災害に負けない企業づくりを推進するため、「広島県BCP策定等支援事業」を実施し、専門コンサルタントによるセミナーやBCP策定講座等を開催しています。

※BCPの策定が進んでいない中小企業等を対象に、災害等の非常・緊急事態の中で、通常事業の早期復旧等を目指すためのBCP策定を支援し、取引先からの信用向上等自社の企業価値向上を目指していただきます。

2 BCP/BCMとは

BCP(Business Continuity Plan)

BCP(事業継続計画)とは、自社に影響を及ぼす自然災害や人為災害等の「脅威」に対し、平常時に分析・検討と対策を実施し、脅威の発生時に事業の早期復旧を目指すための「行動計画書」です。

BCM(Business Continuity Management)

策定したBCPを「使えるBCP」にするために、BCPの有効性を確認するための演習や、全社員を対象に事業継続に関わる教育を行うとともに、BCPの対象事業と教育を拡大していく活動サイクルが必要となります。この取り組みが、BCM(事業継続マネジメント)です。

・SDGsの目標達成(目標11・13)に貢献できます!

3 【出張型】グループ・サプライチェーンBCP

企業・組合・協会・団体・支援機関等の依頼に基づき、出張型のセミナー・講座・演習を実施しています。

まずはお問い合わせ先にご相談ください!

☑自社のみだけではなく、取引先も参加していただくことが可能です。

企業グループやサプライチェーン内でのBCP・BCM普及、その結果、自社のBCP実効性向上につながります!

☑講師謝金・交通費は県が負担します。

・参加者への周知、会場の用意、当日の受付・会場設営等の運営は、ご依頼主様でお願いします。

・多数のお申込みをいただいた場合は、年度途中で受付終了とする場合があります。

☑専門家による出張セミナー・策定講座・演習の実施が可能です。

・専門家による策定講座等を、ご要望にあわせた組み合わせで実施します。

・実施予定日の2カ月前程度までにお問い合わせください。

・10社以上でのご利用を想定しています。

それ以下でも対応可能な場合もありますので、まずご相談ください。

☑出張型セミナー・講座・演習の取組事例

・出張型セミナーって、どんなことをするの?

・出張型セミナーを受けて、取引先企業の反応は?

このような疑問が生じたときに、それを解決する参考資料として、取組事例を紹介させていただきます。

出張型セミナー・講座・演習をご希望の方はご相談ください!

【令和7年度実施】 ★NEW★

・復建調査設計株式会社 (PDFファイル)(615KB)

・株式会社堀田組 (PDFファイル)(621KB)

・三和鉄構建設株式会社 (PDFファイル)(600KB)

・株式会社オオケン (PDFファイル)(182KB)

【令和6年度実施】

・株式会社中電工 (PDFファイル)(481KB)

・株式会社ティーエス・ハマモト (PDFファイル)(593KB)

・広島経済同友会 (PDFファイル)(567KB)

・広島県冷蔵倉庫協会・広島県倉庫協会 (PDFファイル)(511KB)

4 実施内容のご案内

BCPを「知る!」

<BCP啓発セミナー><観光レジリエンスセミナー>

BCPを「策定する!」

<BCP策定講座(1日受講コース、半日受講コース)>

BCPを「検証する!」

<BCP検証演習(机上・実動)>

BCMを「実践する!」

<BCM事務局研修>

リスクマネジメント手法について学ぶ!

<リスクマネジメント研修>

BCPを「知る!」<BCP啓発セミナー、観光レジリエンスセミナー>

(1)BCP啓発セミナー(全回、ハイブリッド開催)

BCPの目的・意義等の必要性を訴え、策定を進めていくためのポイントや、防災との違いを分かりやすく説明します。

【主な内容】

・事業継続とは? ・防災と事業継続の違い

・BCP策定のポイント ・地震対策としてのBCPからの脱却

・事業継続マネジメント(BCM)の重要性 ・BCP発動事例(地震、風水害、感染症、大規模イベント)のご紹介 等

(ハイブリッド開催、観光レジリエンスセミナーは1社当たりの参加申込人数に制限はありません)

防災と事業継続、事業継続計画と地域継続計画、観光レジリエンス、対応・復旧・復興力の向上に必要とされる取り組みなどについて、専門家がわかりやすく解説します。

観光レジリエンスセミナーのチラシはこちら (PDFファイル)(1.76MB)

【対面参加特典】※会場にて、ご利用規約等に同意をいただきます。

・地震リスク評価資料のご提供

事業所の所在地(1ヵ所)における地震リスク評価資料(「揺れやすさ」や「 30年以内に、ある震度以上の揺れに見舞われる確率」などを含む)をご提供します。

・訪日外国人旅行者向け災害対応多言語フレーズ集のご提供

災害発生時の訪日外国人旅行者の安全確保を行うために必要なフレーズ集(13言語)をご提供します。

BCPを「策定する!」 <BCP策定講座>

講座を受講して頂くことで、企業の事業内容や組織規模、立地環境を踏まえた“使えるBCP”を策定することが出来ます。セミナーにご参加されていなくても、策定講座への参加は可能です。

※1日受講コース、半日受講コース両方を受講することも可能です。(内容は一部重複します)

・新規にBCPを策定したい

・既存の防災計画を事業継続計画(BCP)に見直したい

・既にBCPを策定済みで、ブラッシュアップを図りたい(地震や風水害対策としてのBCPからの脱却、BCMへの発展等)

・自社のBCPが十分な内容になっているか確認したい

・事業継続力強化計画の認定を受けたい

(2)半日受講コース(全回、ハイブリッド開催)

【主な内容】

まずは簡単なステップでダイジェスト版BCPを策定していただく講座です。

・仕事が忙しくてBCP策定の時間がとれない

・防災から事業継続への最初の第一歩を踏み出したい

・コンパクトなBCPを策定したい(単一事業、単一拠点、概ね20名以下の組織)

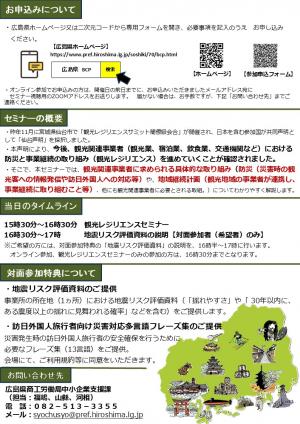

BCPを「検証する!」<BCP検証演習(机上)>

演習は、自社に身近な緊急事態となり得る、大規模地震と風水害を想定した演習を行います。

演習は、県が用意した施設を使用し、参加者の皆様にはその施設に所在する架空の会社の従業者として、発災直後から適切な行動を起こすことが出来るか体験及び検証して頂ける内容となっています。

・令和7年8月30日(土曜日)11時から16時30分

【開催場所】

(広島県東広島市鏡山三丁目13番26号)

【主な内容】

・災害発生時の適切な行動に関する知見が得られます。

・自社のBCPにおける課題(組織体制、役割と責任、対応手順など)を洗い出し、今後の見直しにつなげます。

・BCM構築に向けての、アドバイスを実施します。

【効果】

・復旧力・対応力(レジリエンス)の向上

・今後のBCPの見直しとBCM活動の方向付け(対象事業や対象脅威の拡大等)

・脅威を疑似体験することによる、BCP・BCM意識の向上

※「BCP検証実動演習」は、令和元年から広島県が開催しているBCP策定講座を受講した事業者のみとなります。

BCMを「実践する!」

※「BCM事務局研修」は、令和元年から広島県が開催しているBCP策定講座を受講した事業者のみとなります。

リスクマネジメント手法について学ぶ!

5 開催スケジュール

6 申込概要

・広島県内に本社・事業所・店舗等を有する事業者(事業規模は問いません。)

【参加者数】

・会場での参加申込人数は、各回1社3名迄とさせて頂きます。

・BCP検証実動演習への参加申込人数は、各回1社1名迄とさせて頂きます。

・観光レジリエンスセミナー及びオンラインは1社当たりの参加申込人数に制限はありません。

【そのほか】

・BCP検証演習(机上・実動)及びBCM事務局研修は、令和元年から広島県が開催しているBCP策定講座を受講した事業者のみとなります。

・上記に記載している参加者数以上の申込を希望される・上記に記載している参加者数以上の申込を希望される場合は、お問い合わせ先にご相談ください。

・開催日の前日迄に結果をお伝えさせていただきます。ご期待に沿えない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

・参加申込が定員に達した場合は受付を終了し、広島県のホームページでお知らせしますので、随時ご確認ください。

また、県が事業を委託しているミネルヴァベリタス株式会社と同業のコンサルティング会社等による、上記目的以外での参加は、お断りします。

(2)参加費

無料

(3)BCPの策定にあたって

☑ 経営者の参画▶ 実効力の高いBCPを策定するために経営者が参加し、主導する。

7 講師紹介

代表取締役

松井 裕一朗氏

外資系企業・国内企業・官公庁を対象にリスクマネジメントとクライシスマネジメントに関するコンサルティングに従事する一方,自治体などの有識者会議の委員や専門家としても活動。事業継続の専門家として「The BCI Awards」を4年連続(2015年~2018年)受賞。2018年の「The BCI Global Awards」では,東南アジア地域ならびに日本人初の「Hall of Fame(栄誉の殿堂)」入りを果たす。また,昨今の新型コロナウイルス感染症COVID-19)の発生においては,感染症BCPの有識者として,企業における感染予防だけでなく,感染者発生時の対応支援を行うとともに,G7広島サミットにおいては,国際イベントにおけるBCPの専門家として,県内事業者のBCP対策の拡充支援にも従事するなど、BCP・BCM分野の第一人者として活動している。

●英国事業継続協会(BCI) 日本支部 代表理事 ●大阪市 新型インフルエンザ等対策有識者会議 委員 ●大阪府商工会連合会 事業継続計画策定支援研究委員会 委員長 ●日本品質保証機構 事業継続マネジメント支援制度開発委員会 委員 ●日本能率協会 事業継続/情報セキュリティ分野 技術専門家

ミネルヴァベリタス株式会社 顧問

信州大学経営大学院 特任教授

本田 茂樹氏

国内外の企業や組織を対象としたリスクマネジメント及び危機管理に関するコンサルティングや執筆活動を続ける一方で,全国での講演活動も行っている。また,早稲田大学,東京医科歯科大学大学院などで教鞭をとるとともに,医療・介護分野のBCPの専門家として,厚生労働省「介護サービス類型に応じた業務継続計画(BCP)作成支援」検討委員会の委員長や日本経済団体連合会・社会基盤強化委員会企画部委員を務める。

ミネルヴァベリタス株式会社

経営コンサルタント

大久保 勇吾氏

平成30年7月豪雨での被災経験を活かして、防災・事業継続等のリスクマネジメント・クライシスマネジメントに関するコンサルティング業務に従事するとともに、当該分野の専門家として米国災害復旧協会(DRI)の事業継続プロフェショナルとしての活動も行っている。

ミネルヴァベリタス株式会社

経営コンサルタント

前田 孝典氏

製造業で培った経験と知見を活かして、防災・事業継続等のリスクマネジメント・ク

ライシスマネジメントに関するコンサルティング業務に従事するとともに、当該分野

の専門家として米国災害復旧協会(DRI)の事業継続プロフェショナルとしての活

動も行っている。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)