みんなで骨活(ほねかつ)!「オール広島・骨活プロジェクト」

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは

実は、結構大切な「骨」の健康。

骨粗鬆症(こつそしょうしょう)とは、骨がもろくなることで骨折しやすくなる疾患です。

骨粗鬆症自体には症状がないため、なかなか気がつくことができません。しかし、転ぶ、手をつく、くしゃみをするなどの少しのはずみで骨折しやすくなります。

初期に多い背骨の骨折では、痛みなど明らかな症状がない場合も多くを占めています。

骨粗鬆症による骨折は、骨折すればするほど連鎖的に次の骨折が起こりやすくなることが知られています。

骨折が多発することで背骨が曲がると、様々な症状をきたします。

足の付け根の骨折に至ると、手術や入院を伴う治療が必要になり、寝たきりになるリスクにもなります。

広島県民の70歳以上の11人に1人は「骨折」で入院・通院しているデータもあります。

骨は成長期から思春期にかけてカルシウムを蓄積し、20歳ごろに骨量のピークに達します。

その後、40歳半ばごろまではピークを維持しますが、特に女性は加齢や閉経によって女性ホルモンの減少することで骨量も急激に低下します。

骨粗鬆症による骨折は、もしかしたら自分にも起こるかもしれない、共通の課題なのです。

どのように予防すればよいの?

「骨の健康」のためには、次のことがポイントになります。

1.バランスの良い食事をとり、特にカルシウムとビタミンDが不足しないように摂取すること

2.運動を習慣にすること

3.定期的に骨密度を測り、早めに骨量の低下に気がつくこと

骨粗鬆症は、高齢者だけの課題ではありません。

骨量のピークは20歳ごろ。若いうちから骨の健康のためのポイントを実践する「骨活(ほねかつ)」が大切です。

「オール広島・骨活プロジェクト」とは

広島県では、県や市町、企業、関係団体が連携し、県民の皆さんの骨粗鬆症・骨折予防を応援するための取組を県内全域で実施しています。

特に、「世界骨粗鬆症デー(10月20日)」の前後には、「骨の健康」についてより関心を向けてもらえるような取組を県内一斉に展開します。

骨粗鬆症予防No.1の広島県を目指して、みんなで「骨活(ほねかつ)」始めましょう!

<測る>骨粗鬆症検診

県内には、骨粗鬆症検診に係る費用を一部助成している市町があります。

また、骨粗鬆症検診のほかにも、地域のイベントなどで骨密度測定を実施している場合もあります。

各市町の実施状況など、詳しくはこちらのページをご覧ください。

<知る>特設サイト

広島県では、骨粗鬆症の予防方法などを分かりやすく紹介する特設サイトを公開しています。

\目指せ骨博士/知識度クイズや、セルフ骨の健康度チェックなど、今日から始める「骨活」に役立つ情報がまるわかり!

詳細はこちらをご覧ください。

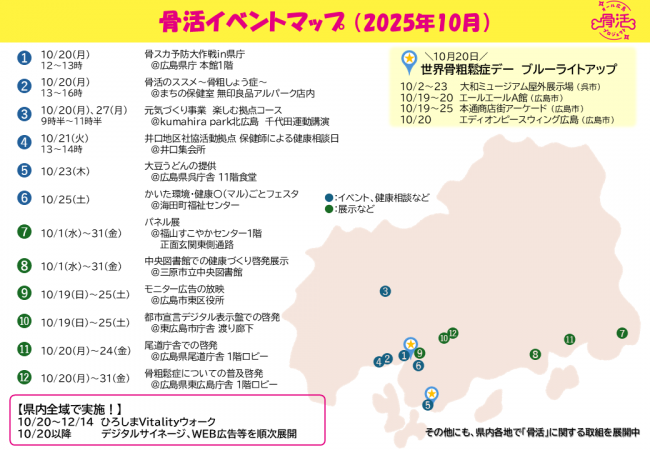

<参加する>イベント・研修会等

「世界骨粗鬆症デー」である10月20日を中心に、県内各地で骨粗鬆症・骨折予防に関する様々な企画が実施されます。

骨活イベントマップ(2025年10月) (PDFファイル)(535KB)

広島県内の骨粗鬆症・骨折予防に関する取組一覧 (PDFファイル)(1.13MB)

「骨の健康」は外から目で見えにくいからこそ、この機会に「骨活(ほねかつ)」について考えてみませんか?

これまでに実施されたイベントを一部紹介します!

骨の健康展

協 力:株式会社 明治

幅広い世代の方を対象に、骨の健康に関するイベントを開催しました。

多くの皆さんに骨の健康度チェックやクイズに挑戦いただき、大変盛況となりました。

※同時開催を予定していた瀬野川河川敷ウオーキングは、雨天のため中止しました。

骨を強く育む!!世界骨粗鬆症デーin呉 2025

場 所:呉市 広市民センター

セミナーや骨密度測定、健康相談を実施しました。骨密度測定では、約170人が参加され、こどもが喜ぶ体験・運動コーナーでは、たくさんの親子連れで賑わいました。

健康増進普及月間啓発事業「みつけよう 健康づくりのヒント」

開催日:2025年10月4日(土)

場 所:安芸高田市 ゆめタウン吉田

骨密度測定や骨粗鬆症予防クイズ、カルシウムレシピの紹介、カルシウムたっぷりおやつの試食などを実施しました。20~40代の若い世代の方も多く参加され、試食や骨密度測定を楽しまれていました!

来場された方からは「食事や運動で骨を強くしないといけないと思った」「カルシウムだけでなくビタミンDも大切にしたい」といったお声をいただいています。

竹原市ふくし健康まつり

開催日:2025年10月5日(日)

場 所:竹原市保健センター・ふくしの駅周辺

県立広島大学と連携し、コツコツ健康増進号にて骨密度測定を実施。定員100名のところ、満員御礼でした。来場者からは「測定してもらえてよかった」「骨を強くするために食事に気をつけていきたい」などの声が聞かれました。

ウェルネスフェスHIROSHIMA

開催日:2025年11月22日(土)

場 所:ひろしまスタジアムパーク

「みんなで『骨活』コーナー」では、骨密度測定や、広島県酪農業協同組合・広島県牛乳普及協会の協力による“牛乳をモ~っと知れる体験ブース”を実施し、来場された方に搾乳にもチャレンジしていただきました。

世界骨粗鬆症デー「ブルーライトアップ」

10月20日を骨粗鬆症への意識を向けてもらう日になるよう、各施設のご協力を得て、世界骨粗鬆症デーのイメージカラーである「ブルー」でライトアップしました。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)