メタボローム解析技術の発酵食品への適用

坂井智加子,藪宏典,藤原朋子,*馬渕良太

この研究は,県立広島大学と共同で行ったものであり,アスタリスクを付したのは同大学の関係者です。

1 背景

発酵食品の製造においては,発酵や製造工程でどのような成分が生成・変化し,風味・品質に影響を与えているかを明らかにしたいというニーズが高まっています。その解明に網羅的な成分解析が可能なメタボローム解析手法が活用され始めており,当県でも醤油を試料として解析を試みました。

2 方法

醤油の小仕込み試験は,0.8L容量で麹と塩水を混合して仕込み,一般的な醤油醸造の品温経過で,約100日間かけて発酵,熟成させました。試験区(図1)は酵母6種(無し含む)×乳酸菌(有無)×火入れ有無の組み合わせで24区(N=5)とし,乳酸菌は仕込み時に,酵母は20℃のときに添加しました。熟成した醪をろ過した試料を火入れ前とし,65℃1時間80℃30分間加熱後冷却した試料を火入れ後として調製しました。

各試験区のサンプルについて,SA-SBSE法で香気成分を抽出し,GC/MS分析で得られたピークをデコンボリューションし,香気成分データベースにより成分を同定しました。それらのデータをWEBの解析ツールであるMataboanalyst5.0(https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/)により解析を行いました。

図1 醤油の小仕込み試験区

3 結果

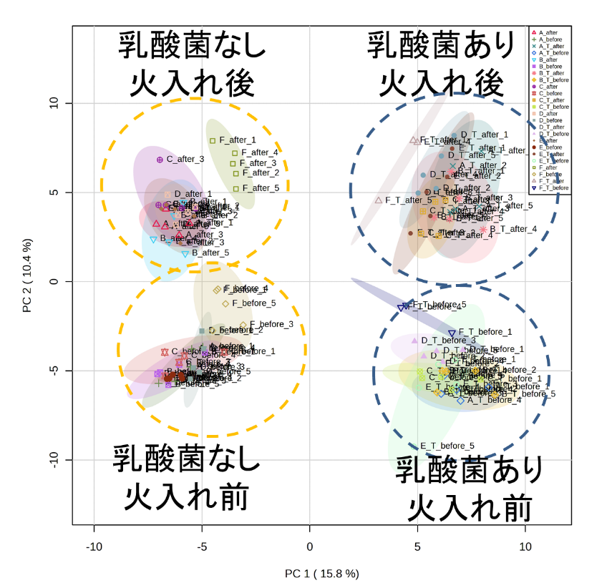

各試験区から得られた醤油中香気成分の主成分分析(PCA)により,乳酸菌の有無,火入れ前後で明確に分離しました。さらに,それらの試験区中でも,酵母無しが分離する傾向にありました(図2)。

図2 各試験区の醤油中香気成分における主成分分析結果

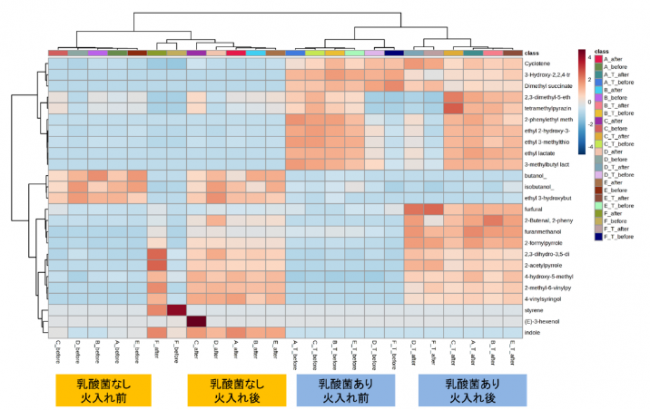

ヒートマップ(図3)の作成により,各試験区はクラスターを形成しており,その違いの要因となる香気成分が明らかとなりました。

図3 各試験区の醤油中香気成分から作成されたヒートマップ(上位25成分)

4 食品企業に向けたPR

(1)網羅的な香気成分分析が可能です

今までは,分析対象となる香気成分について少数の物質にターゲットを決めて解析を行うのが一般的でしたが,メタボローム解析により,全ての香気成分を網羅的に解析することが可能となりました。

(2)今後は水溶性一次代謝物(糖,有機酸,アミノ酸類等)の網羅的な解析にも対応予定

現在は香気成分のみの解析を行っていますが,今後はFiehnのライブラリー(https://www.chem-agilent.com/contents.php?id=1002395)を用いた水溶性一次代謝物にも対応した網羅的な解析が可能になる予定です。