日本酒の混濁の原因と対策

食品工業技術センター > 企業のためになるQ&A >日本酒の混濁の原因と対策

Q 貯蔵中に日本酒のテリが悪くなり、混濁が生じてしまいました。原因と対策を教えてください。

A 日本酒で混濁が起こる場合、原因としては、主に(1)タンパク質による場合と(2)火落菌による場合の二つが考えられます。

タンパク混濁(白ぼけ)

香味に異常がなく、テリが悪い場合には白ぼけの可能性があります。白ぼけは、日本酒中に残存したタンパク質(酵素)が火入れによって不溶性の粒子となることで発生します。外観上、クレームの対象になることもあります。

白ぼけの判定は、混濁の見られる日本酒を60℃程度に加温して行います。温めた時に混濁が消えれば、タンパク質が原因と判断できます。白ぼけが気になる場合は、滓下げを行い、混濁したタンパク質を取り除きます。

火落菌(火落ち)

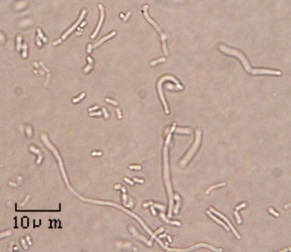

混濁は、火落菌(火落ちの原因となる乳酸菌(写真1)の総称)の増殖によっても生じます。この場合、異臭や酸の増加を伴うこともあります。火落菌の中には、20%程度のアルコール中や高温条件下でも生育できる種もあるため、貯蔵時の衛生管理、火入れ時の温度管理などを確実に行います。火落菌の増殖は、通常の日本酒であればアルコール度数が低く、品温が高いほど速まるので、低いアルコール度数での貯蔵時や夏場は特に注意が必要です。

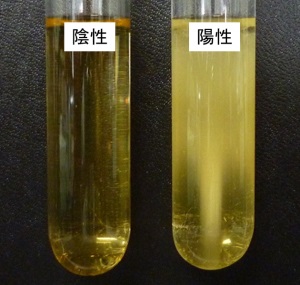

火落菌が原因の場合は、60℃程度に加温しても混濁は消えず、瓶を激しく回すと、粒子が大きいため竜巻状に舞います。また、火落菌検定用のSI培地(市販品)を用いた培養試験によっても検定が可能です(写真2)。

火落ちが発生した時の対策は、速やかに火入れ(殺菌処理)を行うことです。その際、火入れ温度は通常より高い70℃以上とし、操作を確実に行います。また、二次汚染を起こさないために処理後の器具などの殺菌も忘れずに行います。

写真1 火落菌の顕微鏡写真

写真2 SI培地を用いた火落菌検査

参考文献

『増補改訂 清酒製造技術(第8版)』(財)日本醸造協会

本情報の利用にあたっては、閲覧者の責任と判断において行って下さい。

本情報の利用により生じた損害については一切の責任を負いません。