浄化槽工事業などに係る浄化槽工事業者の登録申請など(令和5年8月1日以降)

※添付の資料はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただくことができます。

1 概要

浄化槽工事とは浄化槽を設置し、またはその構造もしくは規模の変更をする工事をいいます。浄化槽工事業を営む方は、浄化槽法に基づき、浄化槽工事を行う都道府県知事に登録または届出が必要になります。

2 登録が必要な方

浄化槽工事業を営もうとする方で、建設業法に基づく許可業種のうち(ア)土木工事業、(イ)建築工事業、(ウ)管工事業のいずれの許可も持っていない方が対象となります。

3 届出が必要な方

浄化槽工事業を営もうとする方で、建設業法に基づく許可業種のうち(ア)土木工事業、(イ)建築工事業、(ウ)管工事業のいずれかの許可を持っている方が対象となります。

この場合、届出をすることによって、特例的に登録業者とみなされることから「特例浄化槽工事業者」といいます。

4 有効期間

(1)登録

登録日の翌日から5年間(以降も浄化槽工事業を営む場合は、5年ごとに登録の更新申請が必要となります。)

(2)届出

上記3の業種に係る建設業許可を有している限り期限はありません。

5 浄化槽設備士について

浄化槽工事業者及び特例浄化槽工事業者(以下「浄化槽工事業者など」という。)は、浄化槽設備士を、浄化槽工事を行う営業所ごとに配置し、浄化槽工事を行うときは、実地に監督させる必要があります。(複数の営業所の兼務は可能,ただし他の業者との兼務はできません。)

6 申請手続きについて

(1)手続きのながれ

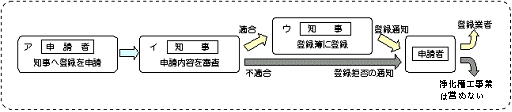

○登録

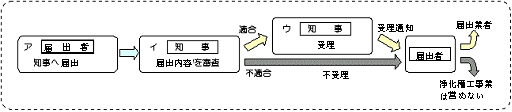

○届出

ア 浄化槽工事業者の登録を受けようとする方及び特例浄化槽工事業者の届出をしようとする方(以下「申請者など」という。)は、営業をしようとする区域(=浄化槽工事を行う区域)を管轄する都道府県知事へ申請などをしてください(具体の書類提出先は6-(3)提出部数及び提出先を参照のこと)

イ 知事は、申請者などが浄化槽工事業者などとして法令に定められた要件を満たしているか審査します。

ウ 知事は、要件を満たしていると判断した場合は、

(登録の場合)

「浄化槽工事業者登録簿」に登録するとともに、申請者へ浄化槽工事業者として登録した旨の通知をします。

(届出の場合)

届出者へ特例浄化槽工事業者の届出を受理した旨の通知をします。

※ 登録、更新及び届出に係る申請から交付までの標準処理期間は30日です。

(2)提出書類

登録の申請、または届出をする場合は、次の書類を提出してください。

※様式の押印は不要です。

ア 浄化槽工事業者(登録)

(◯・・・必ず提出、△・・・必要に応じ提出)

| 提出書類 | 指定様式など | 提出の必要 | 留意点 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 浄化槽工事業登録申請書 | 様式第1号 | ◯ | 法人について、役員以外であっても役員に準ずる者と同など以上の支配力を有すると認められる者については記載すること |

| 2 | 誓約書 | 様式第2号 | ◯ | |

| 3 | 工事業登録申請者の調書 | 様式第3号 | ◯ | 法人の場合は役員全員(登録申請書の役員欄に記載した者)について作成し、個人の場合は申請者または法定代理人(法人にあっては、当該法人及びその役員)について作成すること |

| 4 | 浄化槽設備士の調書 | 様式第4号 | ◯ | 浄化槽設備士全員について作成すること |

| 5 | 浄化槽設備士が浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 | 写し | ◯ | 「浄化槽設備士免状の写し」または「浄化槽設備士証の写し」を登録申請書に記載しているすべての浄化槽設備士について添付すること |

| 6 | 住民票の謄本またはこれに代わる書面 | 謄本 | ◯ |

証明日が3か月以内のもので、浄化槽設備士全員について添付 個人の場合は申請者の分も提出すること |

| 7 | 登記簿 | 謄本 | △ |

法人が登録申請する場合 証明日が3か月以内のもの |

イ 特例浄化槽工事業者(届出)

(◯・・・必ず提出、△・・・必要に応じ提出)

| 提出書類 | 指定様式など | 提出の必要 | 留意点 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 特例浄化槽工事業者届出書 | 様式第11号 | ◯ |

許可を受けた建設業については、「土・建・管」のうち許可を有する業種を記載すること |

| 2 | 浄化槽設備士の調書 | 様式第4号 | ◯ | 浄化槽設備士全員について作成すること |

| 3 | 浄化槽設備士が浄化槽設備士免状の交付を受けた者であることを証する書面 | 写し | ◯ | 「浄化槽設備士免状の写し」または「浄化槽設備士証の写し」を届出書に記載しているすべての浄化槽設備士について添付すること |

| 4 | 住民票の謄本またはこれに代わる書面 | 謄本 | ◯ |

証明日が3か月以内のもの |

| 5 | 建設業法により許可を受けたことを証する書面 | ◯ | 「建設業許可通知書の写し」または「許可証明書」 |

(3)提出部数及び提出先

ア 提出部数

|

広島県内に営業所がある場合 |

正本1部、写し2部 の合計3部 |

|---|---|

|

広島県内に営業所がない場合 |

(県外業者の方が広島県内で浄化槽工事を請負う場合など) |

イ 申請先(詳しくは登録申請書などの申請先及び登録簿の閲覧所についてを参照)

|

広島県内に営業所がある場合 |

主たる営業所(本店)がある区域の土木に関する事務を所管している建設事務所(支所)に申請 |

|---|---|

|

広島県内に営業所がない場合 |

請負った浄化槽工事を実施する区域の土木に関する事務を所管している建設事務所(支所)に申請 |

(4)登録申請手数料

登録申請をする場合は、以下の手数料が必要となります。

- 新規登録申請の場合33,000円

- 登録更新申請の場合26,000円

7 登録の更新申請について

上記4にあるとおり、登録の有効期間は5年間です。登録期間の満了後も引き続き浄化槽工事業を営む場合は、登録の更新申請が必要です。また、登録の更新申請は、有効期限の満了日の30日前までに申請しなければなりません。

提出書類及び提出部数などは、上記6(2)・(3)のとおりです。

8 変更届の提出について

ア 浄化槽工事業者(登録)

浄化槽工事業登録申請書(様式第1号)の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に「浄化槽工事業登録事項変更届出書」(様式第7号)を提出しなければなりません。

そのほか、変更の種類ごとに、次の書類もあわせて提出する必要があります。

提出部数及び提出先は、上記6(3)ア・イと同様です。

○ 浄化槽工事業登録事項変更届出書(様式第7号)に添付する書類

| 変更事項 | 提出書類 | 指定様式など | 留意点 | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 氏名または名称 | 登記簿謄本 | 謄本 | 法人 | |

| 住民票 | 原本 | 個人 | |||

| 2 | 住所 | 登記簿謄本 | 謄本 | 法人 | |

| 住民票 | 原本 | 個人 | |||

| 3 | 代表者の氏名(法人) | 登記簿謄本 | 謄本 | ||

| 4 | 営業所の商号及び所在地(法人) | 登記簿謄本 | 謄本 | 商業登記の変更が必要な場合 | |

| 5 | 法人の役員 | 登記簿謄本 | 謄本 | ||

| 誓約書 | 様式第2号 | 新たに役員となる者がある場合 | |||

| 調書 | 様式第3号 | 新たに役員となる者がある場合 | |||

| 6 | 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 | 浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し | 写し | ||

| 浄化槽設備士の調書 | 様式第4号 | ||||

| 住民票 | 原本 | ||||

イ 特例浄化槽工事業者(届出)

特例浄化槽工事業者届出書(様式第11号)の記載事項に変更が生じた場合は、30日以内に「特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書」(様式第12号)を提出しなければなりません。そのほか、変更の種類ごとに、次の書類もあわせて提出する必要があります。提出部数及び提出先は、上記6(3)ア・イと同様です。

○ 特例浄化槽工事業者届出事項変更届出書(様式第12号)に添付する書類

| 変更事項 | 添付書類 | 指定様式 | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 建設業法に基づき許可を受けた業種、許可番号及び許可年月日 | 建設業許可通知書の写しまたは許可証明書 | |||

| 2 | 名称・住所・代表者など | 建設業許可の変更届 | 写し | ||

| 3 | 浄化槽設備士の氏名及び浄化槽設備士免状の交付番号 | 浄化槽設備士免状の写しまたは浄化槽設備士証の写し | 写し | ||

| 浄化槽設備士の調書 | 様式第4号 | ||||

| 住民票 | 原本 | ||||

9 廃業などの届出

浄化槽工事業の廃業などをした場合は、30日以内に、次の者による廃業などの届出をする必要があります。

浄化槽工事業廃業などの届出については、必要事項(1)届出者住所氏名、(2)登録または届出番号、(3)廃業理由、(4)廃業年月日が記載されていれば任意の様式でかまいません。

提出部数は3部で提出先は、上記6(3)イと同様です。

| 廃業などの理由 | 廃業届を提出する者 | |

|---|---|---|

| 1 | 死亡した場合 | 相続人 |

| 2 | 法人が合併により消滅した場合 | 役員であった者 |

| 3 | 法人が破産により解散した場合 | 破産管財人 |

| 4 | 法人が合併及び破産以外の理由により解散した場合 | 清算人 |

| 5 | 浄化槽工事業を廃業した場合 | 浄化槽工事業者であった個人または法人の役員 |

10 登録業者が建設業の許可を取得した場合の手続き

浄化槽工事登録業者が建設業法に基づく建設業許可のうち(ア)土木工事業、(イ)建築工事業、(ウ)管工事業のいずれかの許可を取得したときは、登録の効果が失われます。引き続き浄化槽工事業を営む場合は、遅滞なく特例浄化槽工事業者としての届出を提出しなければなりません。提出部数及び提出先は、上記6(3)ア・イと同様です。

11 特例浄化槽届出業者が建設業の許可を失った場合の手続き

特例浄化槽工事届出業者が建設業法に基づく建設業許可業種のうち(ア)土木工事業、(イ)建築工事業、(ウ)管工事業のいずれかの許可も失った場合で、引き続き浄化槽工事業を営む場合は、速やかに登録を受けなければなりません。あわせて特例浄化槽工事業の廃業届を提出しなければなりません。

12 登録簿の閲覧制度について

浄化槽工事業者として登録された場合は、浄化槽工事業者登録簿に記載され、どなたでも閲覧申請により登録簿を閲覧することができます。

(1)閲覧などの手続

閲覧などの希望者は、浄化槽工事業者登録簿謄本交付・閲覧請求書(様式第6号)に必要事項を記入し、閲覧所管理者に請求します。請求書の所定の欄に手数料相当額のバーコードシールを貼り付けてもらい、手数料納付窓口で閲覧手数料を納付し、閲覧管理者に請求してください。

閲覧場所は、県建設事務所(支所)及び広島県土木建築局建設産業課です。(登録申請書などの申請先及び登録簿の閲覧所についてを参照)

(2)手数料

○閲覧申請の場合 1回につき 430円

○登録簿謄本の交付申請の場合 用紙1枚につき 680円

13 標識の掲示

(1)浄化槽工事業者は、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ、次の事項を記載した「標識(浄化槽工事業登録票)」(様式第8号)を掲げなければなりません。

ア 氏名または名称

イ 代表者の氏名(法人の場合)

ウ 登録番号及び登録年月日

エ 浄化槽設備士の氏名

(2)特例浄化槽工事業者は、営業所及び浄化槽工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所へ、次の事項を記載した「標識(浄化槽工事業者届出済票)」(様式第9号)を掲げなければなりません。

ア 氏名または名称

イ 代表者の氏名(法人の場合)

ウ 届出番号及び届出年月日

エ 浄化槽設備士の氏名

14 帳簿の備付け

浄化槽工事業者(特例浄化槽工事業者を含む。)は、営業所ごとに次の(1)に掲げる事項を記載した帳簿(様式第10号)を備え、次の(2)の書類を添付しなければなりません。 また、帳簿及び添付書類は各事業年度の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後5年間は帳簿及び添付書類を保存しなければなりません。

(1)帳簿の記載事項

ア 注文者の氏名または名称及び住所

イ 施工場所

ウ 着工年月日及びしゅん工年月日

エ 工事請負金額

オ 浄化槽設備士の氏名

(2)添付書類

ア 所理方式及び所理能力を記載した書面

イ 構造図

ウ 仕様書 エ 所理工程図

| 事務所名(閲覧所名) | 所在地 電話番号 |

所管する区域 (浄化槽工事業者登録簿の閲覧可能な区域) |

|

|---|---|---|---|

| 1 |

広島県西部建設事務所 (浄化槽工事業者登録簿西部閲覧所) |

広島市南区比治山本町16-12) 082-250-8161 |

広島市、大竹市、廿日市市、江田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町 |

| 2 |

広島県西部建設事務所呉支所(浄化槽工事業者登録簿呉閲覧所) |

呉市西中央1丁目3‐25 0823-22-5400 |

呉市 |

| 3 |

広島県西部建設事務所東広島支所(浄化槽工事業者登録簿東広島閲覧所) |

東広島市西条昭和町13‐10 082-422-6911 |

竹原市、東広島市、大崎上島町 |

| 4 |

広島県東部建設事務所(浄化槽工事業者登録簿東部閲覧所) |

福山市三吉町1丁目1‐1 084-921-1311 |

三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町 |

| 5 |

広島県北部建設事務所(浄化槽工事業者登録簿北部閲覧所) |

三次市十日市東4丁目6‐1 0824-63-5181 |

三次市、庄原市、安芸高田市 |

|

広島県庁土木建築局建設産業課 |

広島市中区基町10‐52 082-221-2422 |

県内全域(※登録簿の閲覧のみ) |

※広島県庁は、登録簿の閲覧のみで提出先ではありません。

※県外業者の登録簿は、当該業者が浄化槽工事を施工した区域を所管する建設事務所(支所)及び県庁にあります。

| << 申請書などの記入上の留意事項 >> | |

|---|---|

| 1 | 記入は、黒または青色のペンまたはボールペンで行い、楷書でていねいに記入してください。 |

| 2 | 記載事項を訂正する場合は、訂正箇所を二本線で抹消して、訂正後の事項を空白部分にはっきり記入してください。 |

| 3 | 備考欄の事項をよく読んで記入してください。 |

| 4 | 登録申請書にはり付けするバーコードは、所定の欄に貼り付け、絶対に消印をしないでください。 |

| 5 | 様式の定められた書類は、このページにリンクしている用紙を使用しても構いません。その場合、提出に必要な部数をコピーし、提出してください。 |

ダウンロード

- 1.様式第1号 (Wordファイル)(42KB)

- 2.様式第2号 (Wordファイル)(23KB)

- 3.様式第3号 (Wordファイル)(34KB)

- 4.様式第4号 (Wordファイル)(31KB)

- 5.様式第5号 (Wordファイル)(37KB)

- 6.様式第6号 (Wordファイル)(25KB)

- 7.様式第7号 (Wordファイル)(32KB)

- 8.様式第8号 (Wordファイル)(32KB)

- 9.様式第9号 (Wordファイル)(33KB)

- 10.様式第10号 (Wordファイル)(16KB)

- 11.様式第11号 (Wordファイル)(38KB)

- 12.様式第12号 (Wordファイル)(35KB)