建設工事紛争審査会Q&A

- Q1 訴訟と審査会のあっせん・調停・仲裁はどのように違うのですか?

- Q2 あっせんと調停はどのように違うのですか?

- Q3 あっせんや調停を申請して和解が成立しなかった場合はどうなりますか?

- Q4 仲裁合意書はどのように作成すればよいですか?

- Q5 建売住宅の不具合について審査会の手続きを利用することはできますか?

- Q6 住宅の新築工事で生じた欠陥について、元請業者からは下請業者の施工不良が原因だと言われました。審査会の手続きを利用する場合の相手方は元請業者と当該下請業者のどちらにすればよいですか?

- Q7 建設業者への指導や処分をしてもらえますか?

- Q8 住宅の欠陥について鑑定をしてもらえますか?

- Q9 県外の業者との紛争は広島県の審査会で取り扱えますか?

- Q10 申請書はどこに提出すればよいですか?

- Q11 申請費用はどれだけかかりますか?

- Q12 審理はどこで行われますか?

- Q13 審査会の手続きについて、代理人に委任することはできますか?

- Q14 1回の審理はどれくらいの時間がかかりますか?

Q1 訴訟と審査会のあっせん・調停・仲裁はどのように違うのですか?

A1

審査会の手続きは訴訟とは異なり、非公開で行われ、審理にも紛争当事者のほかは担当委員と事務局の担当職員のみが出席します。そのため、当事者のプライバシーが守られるとともに、腹を割った話し合いができるようになっています。

また、審理の進め方は訴訟に比べて柔軟になっており、例えば、当事者の一方に一時的に席を外してもらい、もう一方の当事者だけから事情を聴くこともあります。また、緊急に補修が必要な場合には、まず補修を行い、その費用負担について当事者間で時間をかけて話し合って決めるということもできます。

手続きごとの詳しい説明は次のようになります。

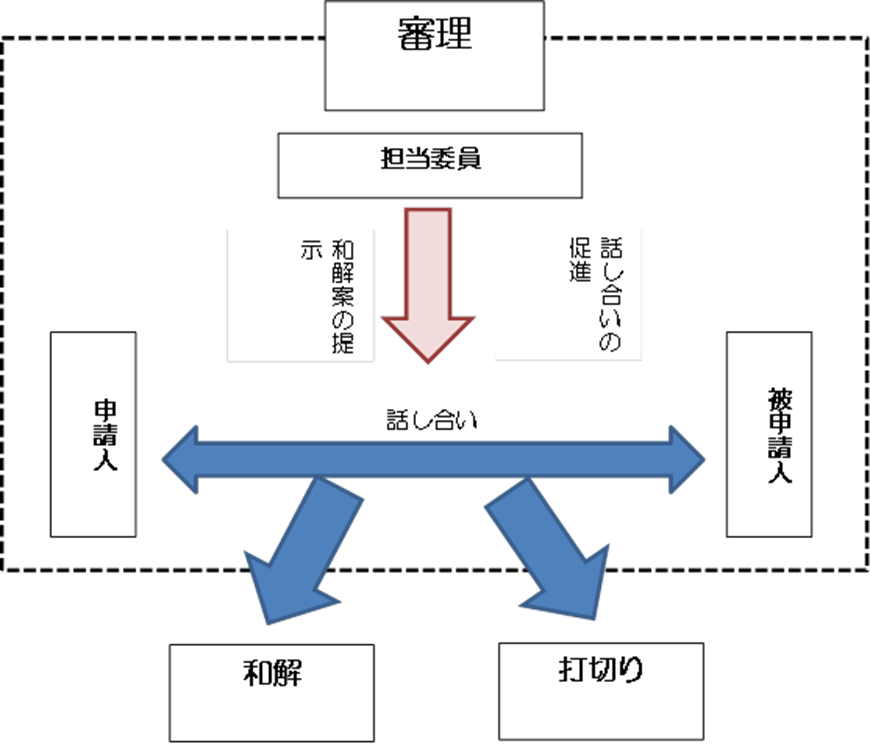

(1)あっせん・調停

審査会のあっせん・調停とは、当事者が話し合い、歩み寄りによる和解を目指す手続きです。

あっせん・調停は1回~数回の審理で和解を目指す簡便な手続きであり、訴訟よりも短期間で紛争を解決することができます。

ただし、当事者の主張に隔たりが大きく、和解の成立が困難である場合には手続きが打切られます。

また、和解が成立しても、別途手続きを取らなければ強制執行をすることができない、強制的に審理への出頭や証言を求めることができない、といったデメリットもあります。

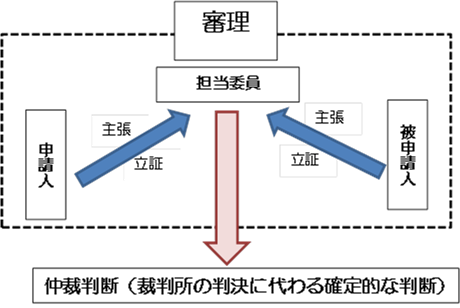

(2) 仲裁

仲裁とは、第三者である審査会が、裁判所の判決に代わる「仲裁判断」を下す手続きです。

仲裁委員は、審査会の委員名簿の中から、当事者が合意によって選ぶことができます。

仲裁委員が専門家であるとともに、仲裁判断については、特別な理由がない限り裁判所に提訴して争うことができないため、訴訟よりも迅速に紛争を解決することができます。

また、仲裁判断は裁判所の判決に代わるものであるため、裁判所の執行決定を得たうえで強制執行をすることができます。

ただし、審査会の仲裁を利用するためには、当事者が合意の上で「仲裁合意書」を作成することが必要となります。

Q2あっせんと調停はどのように違うのですか?

A2

あっせんも調停も当事者間の話し合いにより和解を目指す手続きであることは共通しています。

しかし、あっせんは原則として弁護士等の法律委員1名が担当するのに対し、調停は法律委員1名のほかに、建築・土木等を専門とする委員2名の計3名が担当します。

そのため、あっせんは技術的・法律的な争点が少ない場合に適する一方で、調停は技術的・法律的な争点が多い事案に適しているといえます。

|

区分 |

あっせん |

調停 |

仲裁 |

|---|---|---|---|

|

趣旨 |

当事者の歩み寄りによる解決(和解)を目指す |

裁判所に代わって判断を下す |

|

|

方法・特色 |

|

担当委員が当事者の出頭を求めて意見を聞くことなどにより調停案を作成し、その受諾を勧告することなどにより解決を図る。 |

|

|

前提 |

- |

― |

仲裁合意が必要 |

|

時効の完成猶予及び更新 |

ない |

ない |

ある |

|

担当委員 |

原則1名 |

3名 |

3名 |

|

弁護士 |

弁護士、建築・土木等の専門委員 |

||

|

効果 |

|

裁判所の執行決定を得て、強制執行することができる。 |

|

|

申請費用 |

紛争処理の手続を行うには、(1)申請手数料、(2)通信運搬費が必要です。 (金額については、『Q11申請費用はどれだけかかりますか?』をご覧ください。)

|

||

|

その他 |

非公開での手続き |

||

Q3 あっせんや調停を申請して和解が成立しなかった場合はどうなりますか?

A3

裁判所に提訴するほか、他の裁判外紛争処理機関を利用することができます。また、仲裁合意書を作成したうえで、建設工事紛争審査会の仲裁手続きを利用することもできます。

Q4 仲裁合意書はどのように作成すればよいですか?

A4

仲裁合意書に決まった書式はありませんが、参考として、当審査会のパンフレット (PDFファイル)(301KB)の12ページに様式を掲載しています。

仲裁合意書には当事者双方の署名が必要となりますのでご注意ください。

また、請負契約書の中に「建設工事紛争審査会で紛争を解決する」という内容の条項があれば、新たに仲裁合意書を作成することなく、審査会の仲裁手続きにかけることができます。

Q5 建売住宅の不具合について審査会の手続きを利用することはできますか?

A5

審査会が取り扱うことができるのは、「建設工事の請負契約」に関わる紛争となります。そのため、建売住宅の購入のように「売買」契約に関わる紛争や、「賃貸」契約に関する紛争について審査会の手続きを利用することはできません。

一方で、個人住宅の場合であっても、新築工事に関する紛争のように「請負」契約に関するものであれば審査会の手続きを利用することができます。

Q6 住宅の新築工事で生じた欠陥について、元請業者からは下請業者の施工不良が原因だと言われました。審査会の手続きを利用する場合の相手方は元請業者と当該下請業者のどちらにすればよいですか。

A6

元請業者を相手方として申請してください。審査会が取り扱うことができるのは請負契約の直接の当事者間の紛争であるため、施主・元請間や、元請・下請間の紛争は取り扱うことができますが、施主・下請間、元請・孫請間の紛争は取り扱うことができません。

Q7 建設業者への指導や処分をしてもらえますか?

A7

審査会では、建設業者に対する指導・処分を行っていません。広島県知事許可業者に対する指導・処分については建設産業課((082)513-3822)にご相談ください。

Q8 住宅の欠陥について鑑定をしてもらえますか?

A8

審査会では、審理における当事者の主張や、当事者が提出した証拠を基に手続きを進めており、鑑定書など、主張を裏付けるための資料は、原則として当事者ご自身によって作成していただいております。

そのため、鑑定をご希望の方は、鑑定のできる建築士等にご相談ください。

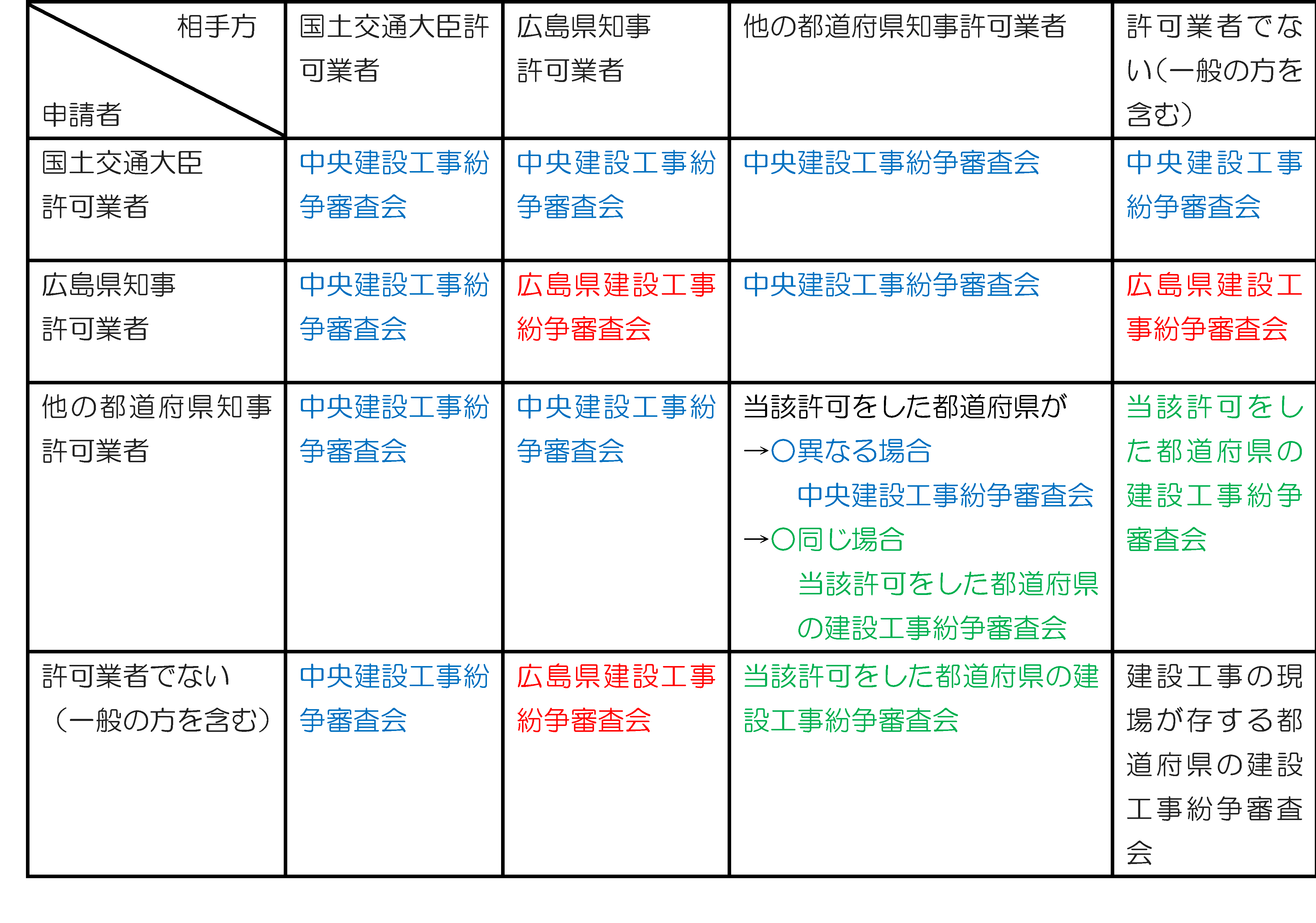

Q9 県外の業者との紛争は広島県の審査会で取り扱えますか?

A9

建設業を営む者は、小規模な工事を除き、建設業の許可が必要となっています。建設業の許可には、国土交通大臣又は都道府県知事の2種類の許可があります。建設業者がどの許可を受けているかについては、「国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で調べることができます。

建設工事紛争審査会は、国土交通省に中央建設工事紛争審査会(東京)が設置されるほか、各都道府県に1つずつ設置されていますので、当事者となる建設業者がどこの許可を受けているかによって、管轄する建設工事紛争審査会が以下の表のように異なってきます(全国の建設工事紛争審査会の一覧)。

ただし、当事者が合意をすればどの審査会でも取り扱うことが可能ですので、上記の管轄によらず、当事者の合意によって広島県建設工事紛争審査会に申請をしようとする場合は、当審査会のパンフレット (PDFファイル)(301KB)の12ページにある管轄合意書を申請時に提出してください。

Q10 申請書はどこに提出すればよいですか?

A10

広島県土木建築局土木建築総務課法務グループ(広島市中区基町10-52広島県庁北館6階)に提出してください。

申請書の提出の際には、担当者が申請書の記載事項や申請費用について確認を行いますので、事前にご連絡くださいますようお願いいたします。(連絡先:(082)513-3813)

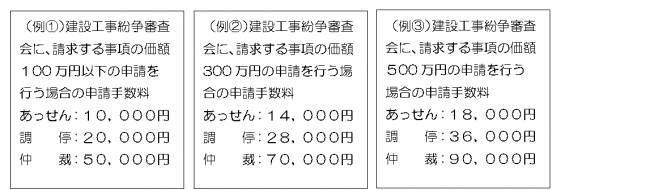

Q11 申請費用はどれだけかかりますか?

A11

申請時には、(1)申請手数料と、(2)通信運搬費が必要となります。

通信運搬費は文書等を送付するための費用として用いるもので、郵便切手により納めていただきます。通信運搬費が不足した場合は追納していただき、余った場合は返還します。

申請費用は審理回数にかかわらず一定額となります。

(1)申請手数料

|

請求する事項の価額 |

申請手数料の額 |

|---|---|

| 100万円まで | 10,000円 |

| 500万円まで | 価額(1万円単位)×20円+8,000円 |

| 2,500万円まで | 価額(1万円単位)×15円+10,500円 |

| 2,500万円を超えるとき | 価額(1万円単位)×10円+23,000円 |

| 算定できないとき | 18,000円(価額500万円として扱う。) |

|

請求する事項の価額 |

申請手数料の額 |

|---|---|

| 100万円まで | 20,000円 |

| 500万円まで | 価額(1万円単位)×40円+ 16,000円 |

| 1億円まで | 価額(1万円単位)×25円+ 23,500円 |

| 1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)×15円+123,500円 |

| 算定できないとき | 36,000円(価額500万円として扱う。) |

|

請求する事項の価額 |

申請手数料の額 |

|---|---|

| 100万円まで | 50,000円 |

| 500万円まで | 価額(1万円単位)×100円+ 40,000円 |

| 1億円まで | 価額(1万円単位)× 60円+ 60,000円 |

| 1億円を超えるとき | 価額(1万円単位)× 20円+460,000円 |

| 算定できないとき | 90,000円(価額500万円として扱う。) |

(2)通信運搬費

| 区 分 | 通信運搬費の額 | 郵便切手 |

|---|---|---|

| あっせん | 4,000円 |

|

| 調停 | 8,000円 |

|

| 仲裁 | 15,000円 |

|

Q12 審理はどこで行われますか?

A12

審理は、原則として広島市中区基町の、広島県庁舎内の会議室等で行われます。

交通費等は当事者で負担することとなりますので、ご了承ください。

Q13 審査会の手続きについて、代理人に委任することはできますか?

A13

代理人に委任することはできます。この場合、委任状を作成し、審査会に提出してください(会社代表者が会社を代理する場合については不要です。)。

ただし、弁護士・司法書士以外の者が代理人として審理に出席する場合は、担当委員の許可を得る必要があります。

Q14 1回の審理はどれくらいの時間がかかりますか?

A14

争点の複雑さ等にもよりますが、1回の審理はおおむね2時間程度で行われます。

また、審理開催日は事前に当事者及び担当委員の都合に合わせて設定されます。

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)