令和6年度「Hiroshima Carbon Circular Forum」を開催しました

最先端のカーボンリサイクル技術が広島県に集結

パネルディスカッション

「広島県からカーボンリサイクルへの挑戦」をテーマに、採択者及び採択者と共同研究を行う県内事業者4名の方に参加いただき、本補助金をきっかけに広島県での実証実験をスタートさせた経緯や、これから広島県でどのように事業を展開していくのかといったビジョンなどについて、熱く語っていただきました。

研究成果発表プレゼンテーション

令和4年度~6年度の採択者総勢33名による研究内容のプレゼンテーションが行われました。令和4・5年度の採択者の皆様には、本補助事業を通して得られた研究成果やこれからの展望について、令和6年度の採択者の皆様には、これからの2年間の補助事業の概要や期待などについてそれぞれご発表いただきました。

全国から広島に研究者が集結したこともあり、CO2を効率よく回収する技術、回収したCO2を活用して鉱物や化学品を製造する技術、また化学品製造に不可欠な水素の高効率生成技術など幅広い研究テーマが見られ、さながらカーボンリサイクル関連技術の見本市のようでした。

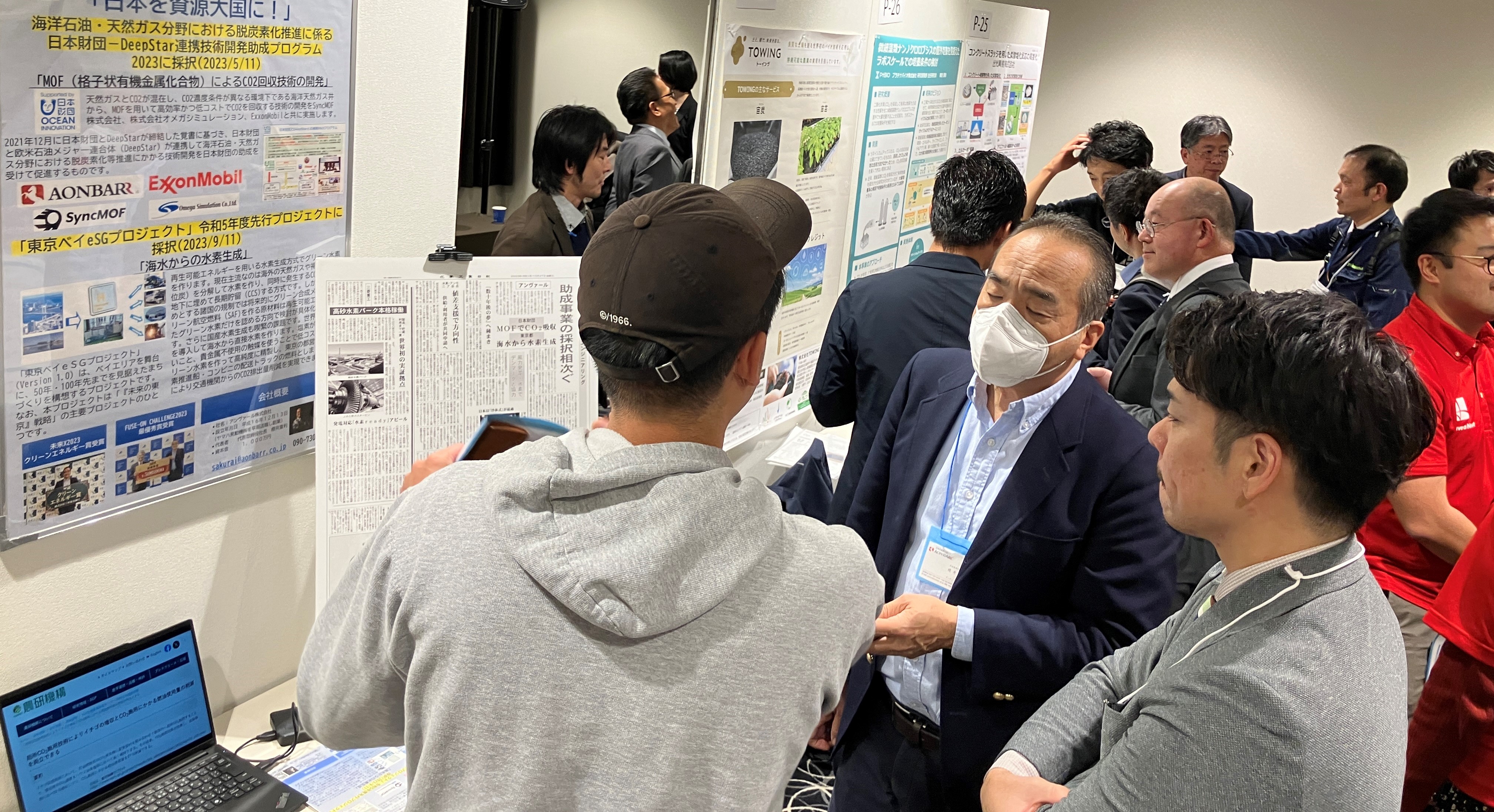

ポスター発表・交流会

各採択事業紹介のポスターを前に、採択者や連携先県内企業と来場者が直接意見を交わし、今後の連携に向けた議論や同様なテーマで研究を行うほかの採択者との情報交換など、活発な交流が行われました。

来場者からは「カーボンリサイクル技術が全国で盛んに研究されていることを知り、これからの研究の発展に期待が持てた」「二酸化炭素の利活用には様々なアプローチの方向性があることが分かった」などといった声が聞かれました。

開催概要

実施内容

パネルディスカッション

テーマ:「広島県からカーボンリサイクルへの挑戦」

- 令和4年度採択事業「工場等廃棄物を利用した藻類によるCO2固定培養とその活用」

・採択事業者:株式会社ガルデリア

・連携先県内企業:三井金属鉱業株式会社

- 令和6年度採択事業「牡蠣筏廃棄物を原料とした鋳鉄製造向けバイオマスコークスの開発に関する研究」

・採択事業者:株式会社ZEエナジー

・連携先県内企業:ダイユウ技研土木株式会社

- モデレーター

・株式会社リバネス

内容

成果発表プレゼンテーション

ポスターセッション

タイムテーブル

13時00分~13時10分 開会挨拶等

13時10分~14時00分 パネルディスカッション

14時00分~14時10分 休憩

14時10分~15時30分 令和5年度採択者 成果発表プレゼンテーション

15時30分~15時40分 休憩

15時40分~16時10分 令和6年度採択者 プレゼンテーション

16時10分~16時20分 令和4年度採択者 プレゼンテーション

16時20分~17時00分 ポスター発表・交流会・ネットワーキング

発表者一覧

令和4年度採択者

| 所属 | 採択者 | 研究内容 |

|---|---|---|

|

広島大学 ((株)ファイトリピッド・テクノロジーズ) |

太田 啓之 |

油脂高生産藻ナンノクロロプシスによる有用脂質生産 |

|

株式会社ガルデリア |

谷本 肇 |

工場等廃棄物を利用した藻類によるCO2固定培養とその活用 |

|

大成建設株式会社 |

畑山 昌之 |

製紙の工程で生じる炭酸カルシウムの活用 |

令和5年度採択者

| 所属 | 採択者 | 研究内容 |

|---|---|---|

| 広島大学 |

長澤 寛規 |

大気圧プラズマを用いたシリカ前駆体のin-situ重合による高CO2選択透過膜の開発 |

| 広島大学 |

藤江 誠 |

微細藻類ナンノクロロプシスを用いたカーボンリサイクルによる脂質生産技術の構築 |

| 広島大学 |

中井 智司 |

自動車工場から廃棄される未利用窒素、リン資源の藻類培養に利用可能な形態への変換と藻類バイオマスの生産ポテンシャルの評価 |

|

呉工業高等専門学校 |

及川 栄作 |

新規の水素生成電極によるCO2固定菌と発電菌を応用した減肥料水耕栽培技術の開発 |

|

東北大学大学院 |

佐野 大輔 |

微生物燃料電池を用いたネットゼロ・カーボンエミッション下水処理の実現 |

|

石川県立大学 |

馬場 保徳 |

自立運転可能なルーメンハイブリッド型メタン発酵システムによる植物バイオマスからのエネルギー生産 〜発酵熱を利用したバイオガスからのCO2分離回収技術の開発〜 |

|

徳島文理大学 |

梶山 博司 |

微細藻類の2段階高速培養装置の実用化研究 |

|

神戸学院大学 <三井金属鉱業(株)と連携> |

稲垣 冬彦 |

広島県内CO2循環を目指した、CO2選択的回収剤による溶鉱炉排ガス中CO2の効率的回収 |

|

出光興産株式会社 <中国高圧コンクリート工業(株)と連携> |

藤原 尚樹 |

コンクリートスラッジを用いた炭酸塩化反応の高度化 |

|

株式会社ノベルジェン <クニヒロ(株)と連携> |

小倉 淳 |

マガキ-微細藻類複合養殖システムの開発 |

|

プラチナバイオ株式会社 <ツネイシカムテックス(株)と連携> |

石井 敦浩 |

微細藻類ナンノクロロプシスの屋外培養を見据えたラボスケールでの培養条件の検討 |

|

株式会社TOWING <(株)サタケと連携> |

木村 俊介 |

農業分野の脱炭素と減化学肥料を実現する高機能バイオ炭の実装 |

|

アンヴァール株式会社 <アヲハタ(株)と連携> |

櫻井 重利 |

CO2回収とCO2による農作物生産量向上 |

|

株式会社Eプラス <山陽ブロック工業(株)と連携> |

廣田 武次 |

DAC法でCO2を吸収・固定した鉱物のコンクリートへの適用に関わる有効性の検証 |

令和6年度採択者

| 所属 | 採択者 | 研究内容 |

|---|---|---|

|

広島大学 |

斉間 等 |

中小排出源を対象とした安全かつコンパクトな二酸化炭素キャリアの開発 |

|

呉工業高等専門学校 |

木村 善一郎 |

都市下水を起点とするサーキュラーバイオエコノミーの最重要部品となる電気アセトジェンの高速育種法確立 |

|

広島大学 |

郭 方芹 |

再生可能エネルギー由来の変動的電力供給を想定したアルカリ水電解水素製造における電極劣化機構の解明 |

|

広島大学 |

冨永 淳 |

光合成のダウンレギュレーションを検知する技術の開発 |

|

横浜国立大学 |

本倉 健 |

廃棄太陽光パネル処理工程で得られるシリコン廃棄物を用いるCO2資源化反応 |

|

東京学芸大学 |

佐藤 公法 |

賦形化によりナノ分散された粘土鉱物による新規二酸化炭素固体吸収部材の開発とメタネーションによる利活用 |

|

奈良先端科学技術大学 |

梅田 正明 |

樹幹バイオマスの飛躍的増産をもたらす新規技術の開発 |

|

株式会社ウルバ |

難波 卓司 |

爆発的に成長する海藻により二酸化炭素を固定し、バイオマス燃料を生産する |

|

名城大学 |

土屋 文 |

ラジカル含有リチウム複合酸化物セラミックスの常温水分解を利用した二酸化炭素からメタンへの転換技術開発 |

|

呉工業高等専門学校 |

及川 栄作 |

非加熱的に水から水素と熱生成法に使用する耐塩・耐アルカリ性装置の開発 |

|

名城大学 |

神藤 定生 |

シアノバクテリアによるCO2を資源としたバイオエチレン生産事業化技術の開発 |

|

福山大学 |

都祭 弘幸 |

カキ殻を用いた環境配慮型コンクリートの開発とそのCO2固定化能力の評価 |

|

株式会社ZEエナジー <ダイユウ技研土木(株)と連携> |

松下 康平 |

牡蠣筏廃棄物を原料とした鋳鉄製造向けバイオマスコークスの開発 |

|

広島大学 <広島ガス(株)と連携> |

斉間 等 |

実燃焼排ガスを用いた二酸化炭素のアンモニアメタネーションによるe-メタン合成の実証 |

|

弓削商船高等専門学校 <(株)山陽レックと連携> |

佐久間 一行 |

大気圧プラズマによる焼却炉排気ガスの有資源化研究 |

|

合同会社アークス <芸南漁業協同組合と連携> |

丹賀 直美 |

瀬戸内の環境に適応したカーボンリサイクル型海藻養殖技術の開発 |