避難生活で健康に過ごすために

避難生活で健康に過ごすために知っておいていただきたいこと

避難生活が長期に及ぶと様々な健康への影響が懸念されます。

避難所生活をされる方のほか、在宅で生活される方も、できるだけ健康に過ごしていただくため、健康管理に留意してください。

避難生活で健康に過ごすために

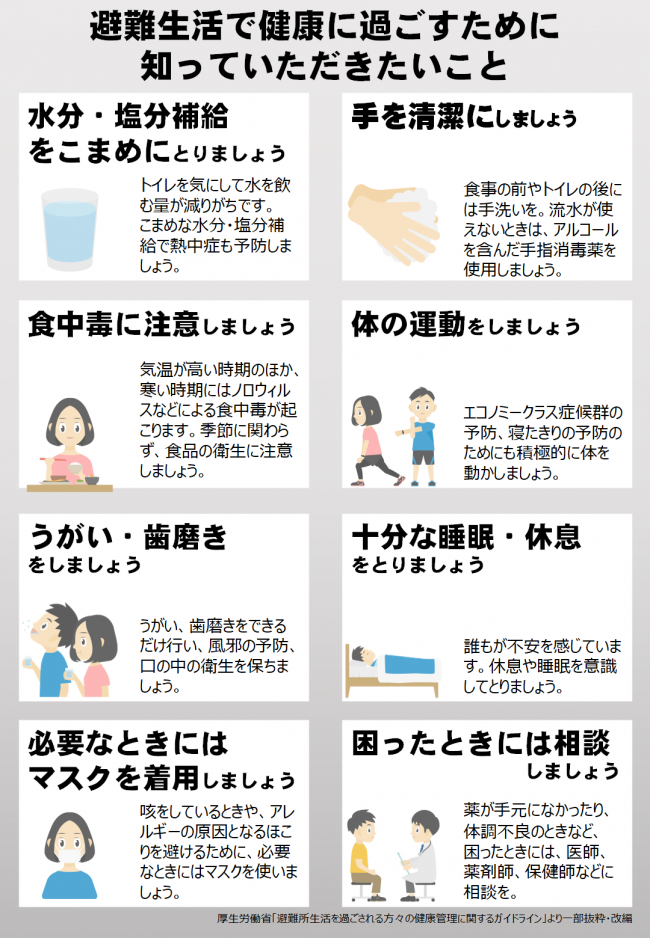

水分・塩分補給をこまめに

様々なストレスやトイレが整備されないことが原因で、水分をとる量が減りがちになります。

特に高齢者は脱水に気付きにくく、脱水は尿路の感染症や心筋梗塞、エコノミークラス症候群などの原因にもなるので、しっかりと水分を取りましょう。

アルコール、コーヒーなどは利尿作用があり、飲んだ以上に水分となって体外に出てしまうので避けましょう。

飲用にはペットボトル入りミネラルウォーター又は煮沸水を使用し、生水の使用は避けましょう。

給水車による汲み置きの水は、できるだけ当日給水のものを使用しましょう。

熱中症にも注意

気温が高い、風が弱い、湿度が高い、急に暑くなった日は、熱中症に注意が必要です。熱中症予防のために、 のどが渇く前に水分補給をするようにしましょう。

起床後や入浴後、就寝前などは、のどが渇いていなくても水分をとることで脱水症状を予防できます。

特に、高齢者や子ども、持病のある人は注意しましょう。高齢者は暑さに適応する力が弱まっています。また、下痢や発熱した人、心臓病や高血圧の人、抗うつ剤や睡眠薬などを服用している人や、以前熱中症になった人も、熱中症になりやすいので、注意しましょう。

汗をたくさんかいた場合には、塩分も必要です。水や麦茶1リットルあたり梅干し1、2個分の塩分を目安にしましょう。スポーツドリンクもよいですが、アルコールやジュースは避けましょう。

屋外作業をする人は、休憩、水分、食事、日焼け止め、帽子を忘れないようにしましょう。日焼けをすると、体を冷やす機能や水分を保持する機能が低下しますので帽子をかぶり、日焼け止めを塗り、体調がすぐれない場合は、屋外作業は見合わせましょう。

手を清潔に

食事の前やトイレ後は、流水が利用できるときは手指を流水・石けんで、よく洗いましょう。

水が十分に確保できない場合には、ウェットティッシュ等を活用するなど、手をきれいにする手段を確保しましょう。

避難所での集団生活では、下痢等の消化器系感染症や、風邪やインフルエンザ等の呼吸器系感染症が流行しやすくなります。避難所に出入りされる方々は、こまめに手洗い、うがいをしましょう。

水が確保できない場合は、擦り込み式エタノール剤やウェットティッシュを使用しましょう。

食中毒に注意

夏に向けて気温が上がり始める時期から、食中毒が起こりやすくなります。食品の取り扱いには十分な注意が必要です。

また、寒い時期でもノロウイルスなどによる食中毒が起こりますので、季節にかかわらず、食品の衛生管理に留意しましょう。

食品の賞味期限、消費期限を確認しましょう(必要以上に保管しない)。

加熱が必要な食品は中心部までしっかり加熱し、調理器具等は使用後にできるだけ洗浄しましょう。

体の運動

食事や水分を十分に取らない状態で、車などの狭い座席に長時間座っていて足を動かさないと、血行不良が起こり、血液が固まりやすくなります。

その結果、血の固まり(血栓)が足から肺などへとび、血管を詰まらせ肺塞栓などを誘発する恐れがあります。この症状をエコノミークラス症候群と呼んでいます。

こうした危険を予防するために、狭い車内などで寝起きを余儀なくされている方は、 定期的に体を動かし、十分に水分をとりましょう。

災害時の避難生活では、体を動かす機会が減ることで、特に高齢者の場合には、筋力が低下したり、関節が固くなるなどして、徐々に「動けなく」なることがあります。

また、動かないでいると、だんだん気分が沈んできてしまうこともあります。積極的に体を動かしましょう。

うがい・歯磨き

避難生活では、水が十分に確保できないことにより、歯・口・入れ歯の清掃がおろそかになりがちです。また、食生活の偏り、水分補給の不足、ストレスなども重なって、むし歯、歯周病、口臭などが生じやすくなります。

特に高齢者では、体力低下も重なり、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)などの呼吸器感染症を引きおこしやすくなります。

できるだけ歯みがきを行い、歯みがきができない場合でも、少量の水でできるうがい(ぷくぷくうがい)を行いましょう。また、支援物資には菓子パンやお菓子も多いですが、食べる時間を決めるなどして、頻回な飲食を避けるようにしましょう。

歯ブラシ、歯みがき粉、歯間ブラシ、糸ようじ、義歯洗浄剤などの口腔衛生に関する用品を使用して、歯と口の健康を守りましょう。

十分な睡眠・休息

震災など大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても誰でも、不安や心配などの反応が表れます。まずは休息や睡眠をできるだけとりましょう。

不安、心配の多くは時間の経過とともに回復することが知られています。これらを和らげる呼吸法として、「6秒で大きく吐き、6秒で軽く吸う、朝、夕5分ずつ」行う方法もあります。これを実践しても、

・心配でイライラする、怒りっぽくなる

・眠れない

・動悸(どうき)、息切れで、苦しいと感じる、 などのときは無理をせずに、まずは身近な人や、専門の相談員に相談しましょう。

マスクを着用

避難所での集団生活では、下痢等の消化器系感染症や、風邪やインフルエンザ等の呼吸器系感染症が流行しやすくなります。

発熱・せきなどの症状がある場合には、風邪・インフルエンザを流行させないために、軽い症状であっても、マスクの着用しましょう。長引くときには結核などの恐れもありますので、早めに受診しましょう。

家屋などが倒壊すると、コンクリートや断熱と耐火被覆に用いられた壁材などが大気中へ舞ったり、土砂などが乾燥して細かい粒子となります。これら粉じんを長期間吸い込んだ場合、肺の末梢の細胞である肺胞にそれらが蓄積することによって、「じん肺」という病気にかかる可能性があります。

「じん肺」は、建造物の解体など粉じんの多い環境で起こりやすく、初期には自覚症状がないため、気づかない間に進行し、やがて咳、痰、息切れがおこり、さらに進行すると呼吸困難、動悸、さらには肺性心といって、心臓が悪くなり、 全身の症状が出現します。

「じん肺」を根治する方法はないため、予防処置をとることが非常に重要です。粉じんの発生する現場で作業する場合には、作業現場等においては暑くともマスクで鼻と口を覆い、顔にフィットさせて着用し、粉じんの付着しにくい服装を選んで粉じんの吸入を防ぎましょう。

困ったときには相談

困ったことがありましたら、最寄りの保健所、保健センター等行政機関、医師、薬剤師、保健師などに相談してみるのもいかがでしょうか。

慢性疾患の中には、治療の継続が特に欠かせない病気があります。人工透析を必要とする慢性腎不全、インスリンを必要とする糖尿病等の方は、治療の継続が必須ですので、早急に医療機関で受診をしましょう。

高血圧、喘息、てんかん、統合失調症等の慢性疾患の方も、治療を中断すると、病気が悪化する恐れがあるので、医師・保健師・看護師等に相談しましょう。

慢性疾患の中には、継続的な服薬と日々の食事の栄養管理が必要な病気があります。処方薬の内服、栄養管理、必要な治療が継続できるようかかりつけ医師・保健師・看護師等に相談しましょう。

病気の予防、健康への配慮が必要な方等に応じた留意事項について

・感染症の流行を防ぐ

・粉じんから身を守る

・一酸化炭素中毒の予防

・エコノミークラス症候群にならないために

・心身の機能の低下予防

・歯と口の清掃( 口腔 こうくう ケア)・入れ歯

・こころのケア

・慢性疾患の方々へ

・妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児の健康のために

感染症の流行を防ぐ

災害時には、感染症の拡大リスクが高まります。

避難所での集団生活では、感染性胃腸炎等の消化器系感染症などが流行しやすくなります。こまめな手洗いを心がけてください。

発熱・せきなどの症状がある方は、マスクを着用しましょう。長引くときには結核などのおそれもあります。

下痢や嘔吐などの症状がある方は、脱水にならないよう水分補給を心がけましょう。また、周囲に感染を広げないように、手洗いを励行してください。

これらの症状がある方は、速やかに医師の診察を受けてください。可能であれば、入院を含む避難所外での療養を検討しましょう。

家屋の清掃で感染症を発症する恐れもありますので、注意しましょう。

けがをした場合には、そこから破傷風に感染するおそれがあります。土などで汚れた傷を放置せず、医療機関で手当を受けるようにしてください。

粉じんから身を守る

家屋などが倒壊すると、コンクリートや断熱と耐火被覆に用いられた壁材などが大気中へ舞ったり、土砂などが乾燥して細かい粒になったりします。これら「粉じん」を 長期間吸い込んだ場合、肺にそれらが蓄積することで、「じん肺」という病気にかかる可能性があります。「じん肺」は、建造物の解体などに従事する方におこりやすく、初期には自覚症状がないため、気づかない間に進行し、やがて咳、痰、息切れがおこり、さらに進行すると呼吸困難、動悸、さらには肺性心といって、心臓が悪くなり、全身の症状が出現します。

「じん肺」を根治する方法はないため、予防が非常に重要です。粉じんの発生する現場での作業は、専門の業者などに依頼することが薦められますが、個人で作業する場合には、以下の方法をできるだけ取り入れてください。

粉じんの発生をおさえましょう

・ 水をまいたり、粉状のものはあらかじめ水で濡らしましょう。

粉じんを除去しましょう

・ 廃棄装置、除じん装置があれば、使用しましょう。

室内で作業をする場合には換気をしましょう

粉じんの吸入を防ぎましょう

・ 使い捨て式防じんマスクなどを着用しましょう。

・ 粉じんが付着しにくい服装を選びましょう。

作業後、咳、痰、息切れが続く場合は、医師、保健師に相談しましょう

マスクの着用について

粉じんが舞い上がるような環境の中では、マスクを用いることが必要です。マスクは、防じんマスクやN95マスクなどのマスクを使用することが望ましいのですが、これらが手に入らない場合や、粉じんにそれほど長くばく露されない状況であれば、花粉防止用マスクなどの活用が考えられます。これからの季節、気温が上がりますが、粉じんの吸入を防いで健康を守るために、作業現場等においては暑くてもマスクで鼻と口を同時に覆い、顔にフィットさせて正しく着用することが重要です。

一酸化炭素中毒の予防

一酸化炭素中毒の恐れがあるので、屋内や車庫などの換気の良くない場所や、窓など空気取り入れ口の近くで、燃料を燃やす装置(発電機、木炭使用のキャンプストーブなど)を使用しないようにしましょう。一酸化炭素は無臭無色であり、低い濃度で死亡する危険があります。燃料を燃やす装置を使用する場合には、換気に心がけましょう。

エコノミークラス症候群にならないために

食事や水分を十分にとらない状態で、車などの狭い座席に長時間座っているなどして足を動かさないと、血行不良が起こり、血液が固まりやすくなります。その結果、血の固まり(血栓)が足から肺などにとび、血管を詰まらせ肺塞栓などを誘発する恐れがあります。この症状をエコノミークラス症候群と呼んでいます。

こうした危険を予防するために、狭い車内などで寝起きを余儀なくされている方は、定期的に体を動かし、十分に水分をとるように心がけましょう。アルコール、コーヒーなどは利尿作用があり、飲んだ以上に水分となって体外に出てしまうので避けましょう。できるだけゆったりとした服を着ましょう。また、禁煙はエコノミークラス症候群の予防においても大変重要です。

胸の痛みや、片側の足の痛み・赤くなる・むくみがある方は早めに医師に相談してください。

心身の機能の低下予防

災害時の避難所生活では、体を動かす機会が減ることで、特に高齢者の場合には、筋力が低下したり、関節が固くなるなどして、徐々に「動けなく」なることがあります。また、動かないでいると、だんだん心が沈んできて、下記「こころのケア」にあるような症状が出てしまうこともあります。身の回りのことができる方は、なるべく自分で行ったり、可能な作業に参加したりしてください。声をかけ合って、積極的に体を動かすようにしましょう。

歯と口の清掃( 口腔 こうくう ケア)・入れ歯

避難生活では、水の不足等により、歯・口・入れ歯の清掃がおろそかになり、食生活の偏り、水分補給の不足、ストレスなども重なって、むし歯、歯周病、口臭などが生じやすくなります。特に高齢者では、体力低下も重なり、誤嚥性肺炎(ごえんせいはいえん)などの呼吸器感染症を引きおこしやすくなります。

できるだけ歯みがきを行い、歯みがきができない場合でも、少量の水でできるうがい(ぷくぷくうがい)を行いましょう。また、支援物資には菓子パンやお菓子も多いですが、食べる時間を決めるなどして、頻回な飲食を避けるようにしましょう。

入れ歯の紛失・破損、歯の痛みなどで食べることに困っている方は、避難所の担当者や歯科医師等に相談しましょう。

こころのケア

地震のように大変重いストレスにさらされると、程度の差はあっても誰でも、不安や心配などの反応が表れます。まずは休息や睡眠をできるだけとるようにしましょう。

これらの不安、心配の多くは時間の経過とともに回復することが知られています。

不安や心配を和らげる呼吸法として、「6秒で大きく吐き、6秒で軽く吸う、朝、夕5分ずつ」行う方法もあります。実践してみましょう。

しかし、

1)心配で、イライラする、怒りっぽくなる

2)眠れない

3)動悸(どうき)、息切れで、苦しいと感じる

などのときは無理をせずに、まずは身近な人や、専門の相談員に相談してみましょう。

また、ふだんからお互いに声を掛け合うなど、コミュニケーションを取るなどしてこころのケアをすることが大切です。

慢性疾患の方々へ

慢性疾患の中には、治療の継続が特に欠かせない病気があります。

人工透析を必要とする慢性腎不全、インスリンを必要とする糖尿病等の方は、治療を継続してください。

高血圧、喘息、てんかん、統合失調症等の慢性疾患の方も、治療を中断すると、病気が悪化する恐れがあるので、治療を継続してください。

妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児の健康のために

妊婦さん、産後まもないお母さんと乳幼児は、清潔、保温、栄養をはじめとする健康面への留意が必要です。

そのうえ、災害により受けたストレスや特殊な生活環境は、母子に様々な影響をもたらす可能性があります。特に、産前産後のお母さんには心の変化、子どもではこれまでと異なる反応や行動があらわれることがあります。一時的な子どもの赤ちゃんがえりや落ち着きがないなどの反応は、このような状況では通常の反応です。大人が落ち着いた時間をもち、話しかけたり、スキンシップをとるなどして子どもを安心させてあげましょう。

また、心身の健康状態をチェックし、次のような症状や不安な事があれば、医師・助産師・保健師等に相談してください。場合によっては精神的(メンタル)ケアが必要なこともあります。

注意した方がよい症状

妊婦さん

・お腹の張り・腹痛、膣からの出血、胎動(お腹の赤ちゃんの動き)の減少、浮腫(むくみ)、頭痛、目がチカチカするなどの変化を感じた場合

・胎児の健康状態、妊婦健診や出産場所の確保に関する不安などがある場合

産後間もないお母さん

・発熱、悪露(出血)の急な増加、傷(帝王切開、会陰切開)の痛み、乳房の腫れ・痛み、母乳分泌量の減少などがある場合

・気が滅入る、いらいらする、疲れやすい、不安や悲しさに襲われる、不眠、食欲がないなどの症状がある場合

乳児

・発熱、下痢、食欲低下、ほ乳力の低下などがある場合

・夜泣き、寝付きが悪い、音に敏感になる、表情が乏しくなるなどいつもの様子と異なるなどのことが続く場合

幼児

・赤ちゃん返り、食欲低下、落ち着きのなさ、無気力、爪かみ、夜尿、自傷行為、泣くなどのいつもの様子と異なることが続く場合

授乳時は、短時間であってもプライベートな空間を確保し、話しかけやスキンシップを図ることが大切です。 母乳が一時的に出なくなることがあっても、 不足分を粉ミルクで補いつつ、おっぱいを吸わせ続けることで再び出てくることが期待できますので、授乳を続けましょう。

粉ミルクを使用する際の水は衛生的なものを用意し、哺乳瓶の煮沸消毒や薬液消毒ができない時は、使い捨ての紙コップを使って、少しずつ、時間をかけて飲ませましょう。

いずれの手段もない場合は、使用した容器を衛生的な水でよく洗って使いましょう。 調乳でペットボトルの水を使用する場合は、硬水(ミネラル分が多く含まれる水)は避けるようにしましょう。

こころや体に関しての不安なこと、妊婦健診や乳幼児健診などの母子保健サービスの利用については、保健師等に相談しましょう。

このページに関連する情報

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。

Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)