収蔵文書展「災害を語る歴史資料」 4(6)

4 レスキューされた被災文書(6)

濡れた文書への対処

平置き自然乾燥

濡れの軽い文書や,一紙ものは,移動式書架やスチールラックに新聞紙を敷き,文書を平置きにして自然乾燥させました。薄い文書は,1日~2日で乾燥しました。掛軸はいったん開き,ゆるく巻き戻して乾燥させました。

平置き乾燥 (左)濡れの軽い文書や一紙もの (右)濡れた掛軸

縦置き送風乾燥

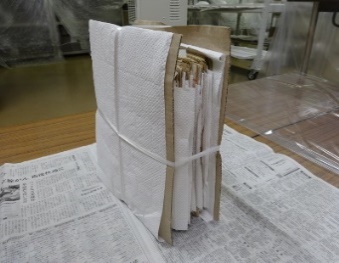

水濡れのひどい文書や,帳簿や綴など厚みのある文書は,吸水紙を挟み込み,移動式書架などに縦置きに並べて,送風乾燥しました。

⇒

⇒  ⇒

⇒

1 文書の頁を開き,吸水紙(キッチンペーパー新聞紙サンド)を挟み込む。

2 文書を吸水紙(キッチンペーパー段ボールサンド)で挟み,スズランテープで縛る。

⇒

⇒

3 文書を移動式書架に縦置きにして,サーキュレーターで送風乾燥させる。

冷凍保管

水に濡れた文書は,冷凍することで,カビの繁殖や腐敗の進行を抑制できます。広島市内の冷凍倉庫会社のご協力で,文書の冷凍保管が可能になったため,水濡れがひどくカビや紙の腐敗が進んで臭気の強い帳簿類は,神戸市の史料ネットやレスキュー専門家の指導のもと,冷凍保管しました。

⇒

⇒  ⇒

⇒

1 1冊ずつビニール袋に入れる。 2 ジッパー付き袋に入れて段ボール箱に収納し,冷凍する。

冷凍した文書の解凍・乾燥

冷凍保管した槇林家文書の解凍と乾燥作業は,12月10日から13日の四日間,国立歴史民俗博物館の天野真志氏の指導のもと,神戸市の史料ネットほか各地の史料ネットの協力を得て,広島史料ネットのボランティアや広島市公文書館職員の皆さん,当館職員など,延べ79名が参加して行いました。

1 冷凍状態の文書

2 文書を新聞紙で包む。

3 布団圧縮袋に入れて脱気する。

4 一晩脱水しながら解凍する。

5 脱水状態を確認する。

6 日陰で風にあてて乾燥させる。