イクボスセミナー『今,企業が取り組むべき「男性育休」とは?』を開催しました![令和4年1月13日]

2022年4月から段階的に施行される改正「育児・介護休業法」。これを受けて、県内企業の皆さんの「男性育休」の取組み推進のきっかけになるように「イクボス同盟ひろしま」の活動の一環として、広島銀行・木下様がリーダーを務める広島部会の主導によりイクボスセミナーが開催されました。

第1部では、男性育休推進の第一人者であるNPO法人ファザーリング・ジャパン代表理事の安藤哲也様による基調講演を実施。男性育休の推進が企業や社会に与える影響を分かりやすく解説していただきました。

第2部の質疑応答&意見交換では、男性育休取得者の高津様(キリンホールディングス株式会社)から実体験に基づく話をお聞きし、安藤様とともにセミナー受講者からの質問に答えていただきました。

司会:【広島部会リーダー】 広島銀行 木下さん

セミナーレポート

本セミナー開催にあたり、湯崎知事からメッセージが寄せられました。

【湯崎知事ビデオメッセージ】

従業員がそれぞれのライフスタイルに応じた働き方で仕事に取り組み、企業価値の向上にもつながる働き方改革は、人口減少・少子化・高齢化が進む中、ますます重要になっています。このため広島県では、男性の育児休業の取得促進に取り組み、男女が共にライフイベントと両立して働くことができる環境整備を推進しています。

安藤哲也様のご講演は、企業内の取り組みを進める上で大いに参考になるものと考えています。本セミナーをきっかけに、男性の育休取得が進み、誰もが思い思いの働き方にチャレンジできる環境が整うことを期待しています。

第1部 基調講演

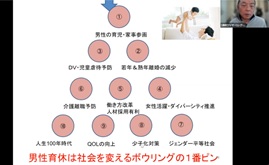

「男性育休推進は社会を変えるボウリングの1番ピン」

【講師:NPO法人ファザーリング・ジャパン 安藤哲也 様】

2022年4月からの改正「育児・介護休業法」の段階的施行に伴い、政府は2025年までに男性育休取得率30%という高い目標を設定しました。今回の法改正の意義・ねらいをお伝えするとともに、男性育休の推進が個人の成長はもちろん、会社や社会の成長にもつながるという話をしていきたいと思います。

<レクチャー1>

■父親育児のメリットとデメリット

父親育児で大事なことは、「父親になる」だけではなく「父親をする」という意識です。「父親をする」ことには多くのメリット(子どもの発達・成長に良い、母親の育児ストレスの軽減、産後うつの予防、母親のキャリア継続、パートナーシップの強まりなど)があります。そして、男性自身の世界も広がり人生が豊かになります。

逆に男性が育児に関わらない場合、数々のデメリット(夫婦不和、子どもの自己肯定感の低下、熟年離婚の増加など)が生じます。解決に必要なのは、男性のワークライフバランスの見直しです。人生を仕事と家事・育児の天秤にかけるのではなく、趣味や地域活動などを含めた「寄せ鍋」と考えて完璧を目指さない。こうすることで、いろんな相乗効果が生まれてきます。

■男性育休取得の効果

男性の育休取得への興味が高まっていますが、育休を取得したいという思いはあっても職場への迷惑などを考えて申請できないという声をよく聞きます。そのような場合には、育休取得者が感じたメリット(配偶者のストレス軽減、働く意欲の向上、夫婦間コミュニケーションの活発化など)を伝え、本人の意識変化を促します。育休は男性にとって、父親業のスタートアップであり、家庭内留学であり、育児「休業」ではなく「修行」です。育児スキルだけでなく、仕事に欠かせないコミュニケーション力やマルチタスク能力も培われます。

<レクチャー2>

■男性育休の現状と課題

2016年の女性活躍推進法の施行に伴い、男性の育児参画推進、働き方の転換が進み、女性活躍とイクメン(男性育休)、イクボスは3点セットとして取り組まれるようになりました。実態として、女性の育休取得率は8割で推移していますが、男性の育休取得率は上昇傾向にあるものの、まだまだ低い水準です。その背景にあるのが、第一に職場への忖度です。制度そのものよりも風土改革の方が急がれます。

■法改正のねらいとポイント

改正「育児・介護休業法」には、「出生時育児休業制度(産後パパ育休)」の新設などが盛り込まれ、企業に対しては対象者への育休の制度説明と取得意向の確認が義務づけられました。

男性育休の必要性をもう一度考えてみると、社会問題化している産後うつの予防、女性活躍の推進、第2子以降の出生数の増加などがポイントとして挙げられます。また、新卒学生の意識調査においても、8割の男子学生が育休を取りたい、9割の女子学生が将来夫に育休を取ってほしいと回答しています。これらがかなう会社に優秀な人材は集まるのです。

男性の育休取得は個人の問題ではなく、職場(経営)の問題であり、社会の問題でもあります。言い換えれば、男性育休は社会を変えるボウリングの1番ピンです。1番ピン(男性の育児・家事参画)に球が当たれば、2列目のピン(家庭の安定)、3列目のピン(働き方改革や女性活躍など職場の問題)、4列目のピン(少子化やジェンダー平等など社会の問題)まで解決され、ストライクが取れるのです。

<レクチャー3>

■管理職のマネジメントポイント

社会が大きな変化を迎えている今、誰もが自分自身の生き方の問題に直面しています。働き方改革は手段であり、目的は生き方改革です。これらを主導するのが、多様性を受け入れながら仕事で高い成果を上げる経営者・管理職「イクボス」の存在です。

イクボスのマネジメントでキーワードになるのが、社員の「心理的安全性を高める」ことです。この会社なら長く安心して働ける、子育てしながらキャリアを積めるという安心感を与えることで、社員の自己成長が促され貢献度も高まります。

男性育休には、協力し合う職場風土の醸成、生産性の向上、イクボス管理職の養成など多様なメリットがあります。イクボスの皆さんは、育休を取得する男性社員に向けて、生活面と仕事面の両方の効果を具体的に伝えてほしいと思います。

イクボスがまずすべきことは、意識改革と業務改善、そして自らもワークライフバランスを考えて休むことです。管理職の立場で新しくお子さんが生まれる方は率先して育休を取り、後輩のよきロールモデルになってください。

第2部 質疑応答&意見交換

男性育休取得者インタビュー

【キリンホールディングス株式会社 人事総務部 高津 様】

第一子誕生時に約1か月、育休を取得しました。月並みですが、日々成長していく子どもとの時間を過ごせたことが一番うれしかったです。同時に育児の大変さ、仕事と両立する難しさも感じましたし、取得前後の周りのサポートの重要性も実感しました。

育休の取得が終わったタイミングで、簡単に育休の経緯をまとめて人事部に提出し、そこから他部署に共有、関連会社にも発信しました。これらの影響なのか、後輩が育休取得の意思を示していますし、リーダーもお子さんの送り迎えを毎日するようになったと聞いています。

育休取得に損は1ミリもありません。大事なご家族のためにもなりますし、自分のキャリアにも必ずプラスになる経験となるはずです。

また、一人一人が自分事として取り組むことが社会課題の解決につながる小さくても大きな一歩なので、積極的に取得する人が増えてほしい。

取得には周囲の支えや意識改革も必要です。本人だけでなく、リーダーや推進者の方など、全ての方が自分の問題として取り組んでもらいたいです。

質疑応答&意見交換

Q.社内で初めて男性の育休取得者が出ました。制度第1号をどんな気持ちで迎えたらいいですか?

A.(安藤様回答)ぜひ笑顔で送り出してあげてください。男性育休をトレーニングだと思って、価値観のアップデートとともに、業務の見直しなどを進めましょう。

Q.女性側の意見ですが、男性育休はパパの世話が増えて逆に大変です。育児はしても家事はしてくれないので、時短で早く帰ってくれた方がありがたいです。

A.(高津様回答)男性の意識改革が一番大事です。家事と育児を分けず、家でやることを二人で分担することを考えてほしい。私は家事の中から、まずは出来ることから積極的に自分の役割として引き取るようにしました。一方で出来ないことも当然出てくるため、妻と相談して分担するようにしています。