常見陽平さんがゲスト講師!「平成30年度第1回イクボス同盟ひろしま勉強会」開催しました(平成30年7月24日)

本年度もイクボス同盟ひろしまメンバー限定勉強会を開催しました。

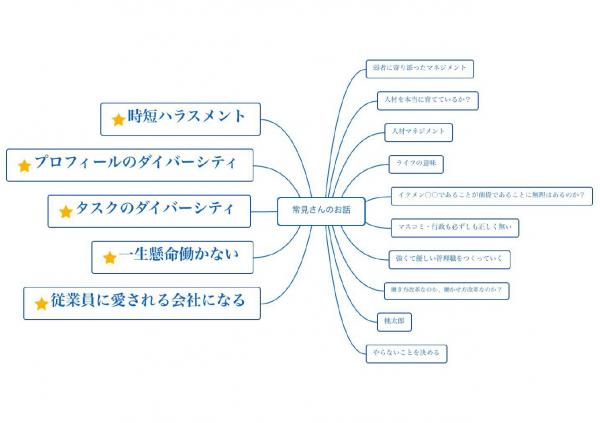

「第1回イクボス同盟ひろしま勉強会」では、参議院経済産業委員会に参考人招致もされた常見陽平さんをゲスト講師にお迎えし、「イクボス」や「働き方改革」への取組に対して、客観的な視点やデータ分析で切り込む内容の特別セミナーを開催しました。

勉強会後半では、特別セミナーをうけてメンバー各々が明日からできることをファシリテーターのひろしまジン大学の平尾さんと一緒にグループワークで考えました。

イベントレポート

本年度のイクボス同盟ひろしま勉強会のテーマは「メンバー内取組強化」です。メンバーやメンバー内企業の管理職がイクボスとしての取組を見つめ直し、さらなる行動を起こすための勉強会を開催します。そのために、ゲスト講師を各勉強会にお招きし、「イクボス」や「働き方改革」を多彩な角度で再認識します。

第1回勉強会は、常見陽平さんによる特別セミナー「働き方改革を問う」です。

働き方改革を単なる労働強化にしてはいけない

冒頭に、常見さんから今の働き方改革に対しての捉え方の注意について話がありました。「きっと『働き方を変えましょう』と言えば、誰も反対できないでしょう。経営者も労働者も何かしら今の働き方に問題を感じています。ただ、働き方を変えようとするときに、やり方について気を付けないと単なる労働強化になってしまいます。単純に“働き方改革”を押し付けると、現場の管理職が苦しむだけになります。」

従業員からも社会からも愛される会社に

「その中で、これからの会社のあり方は“従業員からも社会からも愛される会社”になる必要があります。市民球団として結成された広島カープのようにみんなから愛される組織になることがこれから生き残るヒントです。」

「もうひとつ、働き方改革の取組はみんなで手をつないでやっていかないと社会には広がってきません。イクボス同盟ひろしまという取組は素晴らしい活動だと思いました。ぜひ、イクボス同盟ひろしまを核として広島でムーブメントを起こしていってほしいです。」

桃太郎の鬼退治から読み取る人材マネジメントのヒント

続いて、アイスブレイクとして常見さんが用意してくれたのが、経営者や人事担当者が本気で語り合う「桃太郎はなぜ鬼退治に成功したか?」。グループごとに話し合った参加者からは「イヌ・サル・キジといった多様性のある力をうまく活かして、チームとして最大限の力を発揮させた。」「人のためになる“鬼を退治する”という明確な目的があった。」といった意見がでました。

常見さんの分析では「桃太郎は採用に成功したから」ということでした。

現代の人材マネジメントにもつながる「桃太郎の採用成功3つの理由」

明確なビジョン

「『鬼を倒して世界に平和を取り戻す』という分かりやすく、社会をよくしようとするビジョンは現代の会社にも必要です。ただし、現代の会社は会社の形式自体が分かりにくくなっており、ビジョンを設定するのは難しいことではあります。

一方で、綺麗すぎるビジョンもあやうく、“ブラック企業”とよばれる企業の多くがみんなが興奮する言葉に注目してビジョンを設定していることが多いと思われます。世のため人のためになり、従業員が誇りを持てるビジョンとなっていることが大切です。」

ダイバーシティの推進

「“ダイバーシティ”という言葉で注意しないといけないことは、“プロフィール/属性”のダイバーシティと“タスク”のダイバーシティを混同しないことです。タスクのダイバーシティを考え、そのポジションに誰を当てはめるかを考えた方がいいです。」

「桃太郎は金太郎をはじめ、村人すら採用できなかったですが、採用要件を下げ、ターゲットを広げたことで仲間を得ました。タスクを見直し、タスクをクリアするために必要な採用要件を設定することが大切です。現代も、ピカピカの若い人をたくさん採用できる時代ではありません。」

待遇改善

「広島県の経営者には、日本一“待遇の良い”会社を目指してほしいです。なぜなら日本の待遇は、世界目線でみたとき決して良くありません。シリコンバレーでは優秀な人材を確保するために一部の企業の平均年収は2千万円を超えます。これは極端な例かもしれませんが、外国人を日本で採用しようと考えたとき、外国人からすると日本語を覚える必要があり、さらに待遇も悪ければ日本を選ぼうとしないのです。ただ、今、札幌市では新卒求職者に対して、基本給で34万を提示する会社が出てきています。離職率や募集人数等を考慮した際に札幌のこの企業ではベストな設定だと考えたらしいです。」

家事・子育てはライフか?ワークか?

続いて、イクボスや働き方改革・女性活躍の根本にせまる話です。

「ワーク・ライフ・バランスを考えたとき、子育てはライフでしょうか?家事や子育てはアンペイド・ワーク(お金が支払われない仕事)であって仕事ではないでしょうか?」

「女性活躍の話題でМ字カーブがだいぶ解消したという意見がありますが、その解消が後ろ向きになっていないか検証が必要です。結婚・出産ができない人、働いていても非正規雇用、シングルマザーの増加で働かざるを得ない人が増えています。」

「もともとМ字カーブのときは、女性は労働をしていなかったのでしょうか?労働はしていました。家事・子育てという労働を行っていたのです。男性が稼ぎ、一家を養っていた時代です。ただ、夫婦共働きになったとき、家事・子育てという労働をどう埋めるかを考えなければなりません。保育サービスの問題や役割分担をどうするかといったことは、これまで止めることができなかった少子化対策の根幹でもあります。」

さらに、イクメン等の言葉についてもバッサリとした主張がありました。「“イクメン”という言葉がある限り、育児に参加する男性が異常だと言っているように考えてしまいます。私自身も1日4時間以上の子育て・家事を担っており、子どもができてから正直は仕事を犠牲にしている部分がありますが、共働きしている夫婦間で役割分担をすることは必然です。」

「仕事の量を減らすなど、役割分担してくれないと“イクメン”も“凄母”もつぶれてしまいます。“イクボス”もしかりです。イクボス自身がつぶれてしまってもダメだと思います。」

「もうひとつ違った観点でみたとき、家事も仕事もキリッとがんばる女性をメディアが崇め奉る風潮は良くないと考えています。多くの傷つく方が出てきています。全ての方がそういうわけではないからです。“すごい人”前提で人材マネジメントをしていくべきではなく、もっと弱さに寄り添ったもので設計されなければならないと思います。」

「企業内の取組のなかで、リクルートでは“女性27歳研修”というものがあります。これは、結婚・出産そして管理職かロールプレイヤーでいくか、これからの自身のキャリア形成について先輩女性社員の意見を聞きながら考える機会をつくっています。」

人を変えるには『人を変える』人を変える

「イクボスをどう育てるか?という話題で、私が企業にいたころトヨタの社員から学んだことがあります。“人を変えるには『人を変える』人を変える”ということです。これは、育てたい人の一つ上のレイヤーの人を育てないと育てたい人は育たないということです。」

「広島から『強くて、優しい管理職』が育っていってほしいです。今、管理職はビジネスが大きく変わって大変です。経営者もこの環境にどう対応していいか分からない状況です。労働時間に関しても、主体的に下げているわけではなく、行政等から言われているからやっている方が多いのも現状です。その中で労働時間の管理として管理職に負担がかかってきています。」

「管理職が大変な理由のもう一つが、管理するメンバーの多様化です。20年前からは大きく変わり、女性や外国人、中途採用、派遣社員、障がいや病気等を抱えた方、家庭の事情を抱えた方、多様な事情を抱えているメンバーを管理する必要があります。」

「今、仕事を抱える管理職が増え、時短ハラスメントが起きています。ぜひ経営者には、管理職の応援団になってもらい、管理職を育てることをやってほしいと思っています。」

誰のための働き方改革なのか?

次に、日本の雇用システムの特徴の話題に。「長時間労働等の原因は『就職ではなく就社であること』に根本的な原因があります。支社転勤や営業から人事といった部署異動といったことは日本の会社においてはよくある話です。過剰なサービスと過度な労働により、長時間労働が起きていることもあります。『お客様は神様』幻想は本来の顧客との関係性ではないはずです。」

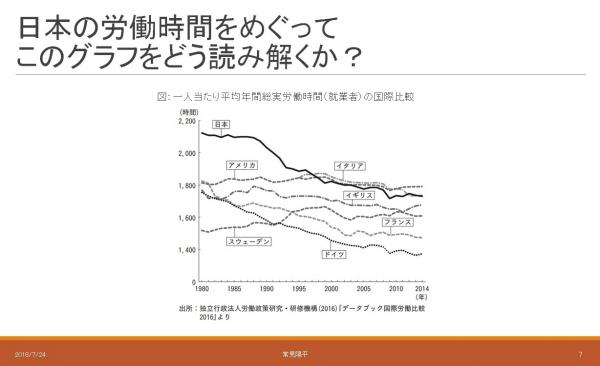

「世界の労働時間を見てみると実はいくつかのグループに分かれます。ヨーロッパの一部の国では、法律規制により労働時間が低いレベルで安定していますが、意外にもスウェーデンでは上がっています。80年代の日本は外圧を起因とした法律制定で労働時間の規制が入って下がりました。」

「90年代以降の日本では非正規雇用が増えていますが、正社員の総労働時間は変わっていません。非正規社員の労働時間が増え、さらにITが進んだことを考えると正社員の仕事はどう考えても重くなっています。」

「どのスタンスが正しいかという話ではないのですが、行政・経営者・従業員それぞれの立場で働き方改革の受け取り方は違います。働き方改革なのか、働かせ改革なのか。今それぞれの会社の人材マネジメントで行おうとしているのは誰のための働き方改革なのかは今一度考えたうえで、人事をどう設計するか考える必要があります。」

うまくいっている中にも矛盾をはらんでいる

「人口ボーナスのあと迎える人口オーナスはどの国も迎えることです。現代の日本が迎えている『縮む社会』の中で人材マネジメントをどうするかのヒントとして3つ言えます。『多様な人材を活用』『人が集まる会社』『ITとうまくタッグを組む』ということです。」

「ただ、世の中に出回る働き方改革の優良事例を見たときに気をつけてほしいことがあります。何にしても作用と副作用があることです。優良事例を読むと、あたかもその会社で全て上手くいっているように見えがちですが、どんな会社も課題を抱えています。」

「働き方改革の優良事例記事を目にしたとき、一度シミュレーションして疑ってください。全部がうまくいっているわけではなく、いろんな矛盾をはらんでいます。ただ、その副作用のために取り入れることを全てやめろと言っている訳ではなく、副作用をシミュレーションした上で導入したほうが良いということです。人事制度は『作って壊す』というやり方でうまくいかなかったら変えればいいのです。」

「残業時間の削減を進めると個人の所得が下がることに対しての反発が出てくるのでそれをどうするか。在宅勤務にもプラスとマイナスがあります。通勤時間はなくなるものの、残業時間が増える傾向にあります。本当に生産性があがるか?ということを見ていかないといけません。強制退社時間が引き起こすこととしては、その時間まで働いてしまうこと、仕事を持ち帰ってしまうことが発生してしまうと言われています。施策をどうして入れたのか、副作用はなにかを検討する必要があります。」

個人の努力で労働生産性はなかなか上がらない

「労働生産性という言葉を見つめ直します。実は労働生産性は個人の努力だとなかなか変わらないのです。儲かる残業を少人数で回すと労働生産性が高くなります。国別ランキングでも上位に上がってくるヨーロッパの国の特徴は、小国で資源産業があって夜が長い国が挙げられます。産業により大きく影響され、分かりやすいのが油田等の資源産業は高く、サービス産業は低いです。国による労働生産性の差は国が持つ資源によって大きく影響します。」

「他にも設備投資の充実度が大きく影響します。ただ、個人の努力による労働生産性では大きな変化は見込まれないのです。」

従業員を巻き込み、他部署を巻き込む

「私がこれまで様々な企業を見てきた中で、働き方改革の進んでいる会社の特徴がいくつか見えてきました。まず、社内に推進役をおくこと。トップのリーダーシップに過度に依存した取組より、委員会制の方が成功する傾向にあります。さらに人事や経営企画室だけで進めるのではなく、営業等の現場を巻き込む他、総務やIT、広報といったスタッフ部門全体を巻き込む必要があります。」

「総務が管轄するオフィス環境については、最近いろんな会社が見直しを進めています。世界のIT企業では、在宅勤務をやめる傾向にあります。優秀なアイディアは、少人数の優秀なスタッフが膝を突き合わせて話し合うことで生まれるという考えから、従業員が来たくなるオフィスにしたり,会議室を小さくしたり、オフィス環境の再設計に投資しています。」

「社内のITを進めるにも投資が必要となります。日本でノートパソコンの持ち出しを許可している会社は約5割です。ITを進めるにはセキュリティの問題を考える必要があり、投資の他にもルール作りが必要で、在宅勤務を許可している会社でも個人情報を扱う業務はオフィス内に限るルールにしている会社もあります。」

「広報を使って取組を社内外にうまくいっている、いってないことを発信することで社内を納得させ推進する方法もあります。」

「その他にも、働き方改革が進んでいる企業では仕事のクオリティ基準や『やらないこと』を決めていることも見受けられます。役割分担の見直しや現状把握に力を入れています。うまくいっていることだけでなく、うまくいってないことを吸い上げることが大切です。」

いかにして一生懸命働かない社会をつくるか?

「様々な反論があるとは思いますが、私はこれからの労働社会を変えていくために“いかにして一生懸命働かない社会をつくるか?”と考えています。一生懸命働いても必ずしも報われないのが現実です。誰にも介護など働けない要因が出てきます。その中では、一生懸命働かない社会が必要になってくると考えています。」

「経営者の皆さんには、儲かる強いビジネスをつくることにチャレンジし続けてもらいたいです。メンバーシップ型雇用とジョブ型雇用のハイブリッドで、仕事や職務範囲を限定して働くことをどうするか、人材育成・役割分担の見直しや、機械の活用、建設的な労働組合との関係等が“一生懸命働かない社会”をつくるキーワードになってきます。」

常見さんの熱いセミナーに続いて,参加者によるグループワークです。

ここからは、ファシリテーターとしてNPO法人ひろしまジン大学の平尾順平さんが加わり、参加者が特別セミナーを受けて印象に残ったことを発表しあい、出てきたキーワードをテーマにみんなでディスカッションしました。

セミナーを聴いた参加者から感想を発表してもらいました。「『従業員に愛される会社になる。』が印象に残ったというより、心に突き刺さるくらいのダメージを受けた。採用に苦戦するなかで、本当に従業員に愛される会社となっていれば従業員自身が周囲を勧誘してくれるのではないかと思った。その循環で生き残れる会社になれるのではと気づいた。」

自分の会社は面白いか?

それに対して常見さんから「ステークホルダーの中でバランスが崩れていて、株主が強くなっている。日本では、従業員第一、顧客第二主義くらいの意識の方がいいと思っている。なんでもかんでもやるのではなく、自分たちの理念の中で顧客とつながるということも大切な姿勢です。愛される会社になるにあたって、『自分の会社は面白いか?』という問いも大切です。売上No.1企業も離職が止められない業界も出ています。売上げNo. 1を守るが故に、社会の流れから遅れ、本当に面白いことにチャレンジできなくなっている可能性があります。反対に、面白い仕事をやっている会社には日本全国から集まってくる事例もあります。」

最後に、今日持って帰えることを自身のシートに書き出してもらいました。

「従業員が“面白い会社”と思える会社にしていく」「人事制度を作っては壊すというやり方を取り入れる」「“一生懸命働かない”考え方を周囲に広めていく」「スタッフの弱さに寄り添う」「成功事例だけでなく,失敗事例も認識し共有していく」

それぞれの立場の中で、持ち帰って行動することを発表し合いました。

参加者からの後日アンケートからは「様々な取組み(ダイバーシティ等)の検討・実際の際、表面的な捉え方とならないよう留意すべきと感じた。」「現在世間一般で言われている『働き方改革』には疑念を感じる部分もあり、共感できる内容であった。」という意見をもらいました。

グループワークに対しては、「印象に残ったことをその場で自社の状況に照らして意見交換できた。」「グループのみなさんが人事労務の仕事を一生懸命されている方々でとても前向きな発言をされていた。」という声をもらいました。

勉強会概要

| 名称 | 第1回イクボス同盟ひろしま勉強会 |

| 日時 | 平成30年7月24日(火)15:00~17:00 |

| 会場 |

サテライトキャンパスひろしま |

| 対象 | イクボス同盟メンバー、メンバー企業担当者 |

| 主催 | 広島県 |

| 内容 | 特別セミナー 「働き方改革を問う」 グループワーク 「セミナーで印象に残ったこと」 |

ゲスト講師

常見 陽平(ツネミ ヨウヘイ)氏

千葉商科大学国際教養学部専任講師

北海道札幌市出身。一橋大学商学部卒業。一橋大学大学院社会学研究科修士課程修了。リクルート、バンダイ、クオリティ・オブ・ライフ、フリーランス活動を経て2015年4月より千葉商科大学国際教養学部専任講師。先行は労働社会学。働き方をテーマに著書多数。各地で講演活動も精力的に行う。

ファシリテーター

平尾 順平(ヒラオ ジュンペイ)氏

NPO法人ひろしまジン大学代表理事

1976 年広島県生まれ。1 児のパパでイクボス。広島市立大学国際学部卒業。財団法人日本国際協力センターに入団。JICA(国際協力機構)への出向も含め、各種人材育成、教育案件を担当。平和祈念資料館を管理する広島平和文化センターに2年間勤務。2010 年5 月にひろしまジン大学を立ち上げ。昨年度より「イクボス同盟ひろしま」勉強会のファシリテーションを担った同氏が今年度も継続して担う。