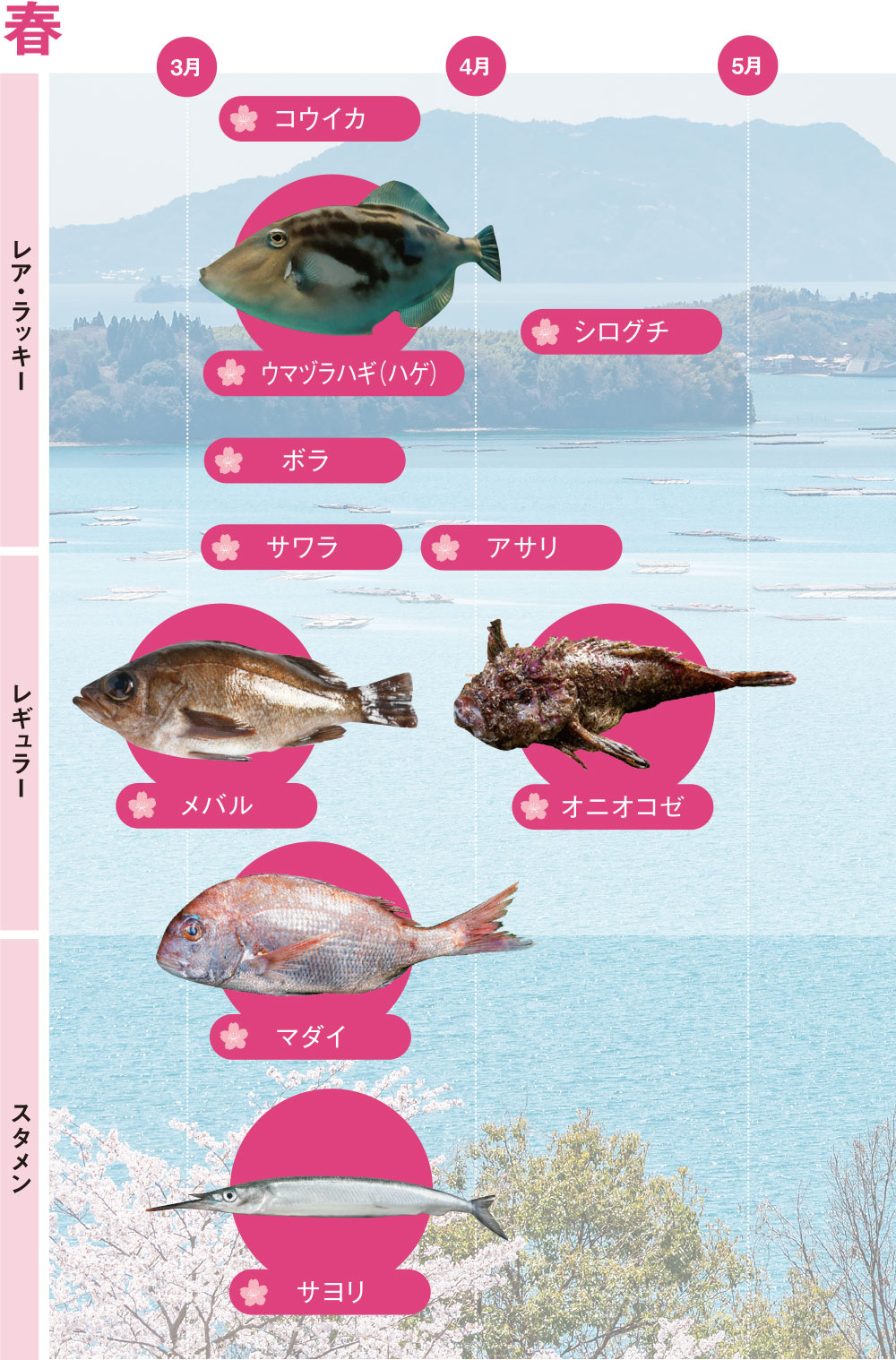

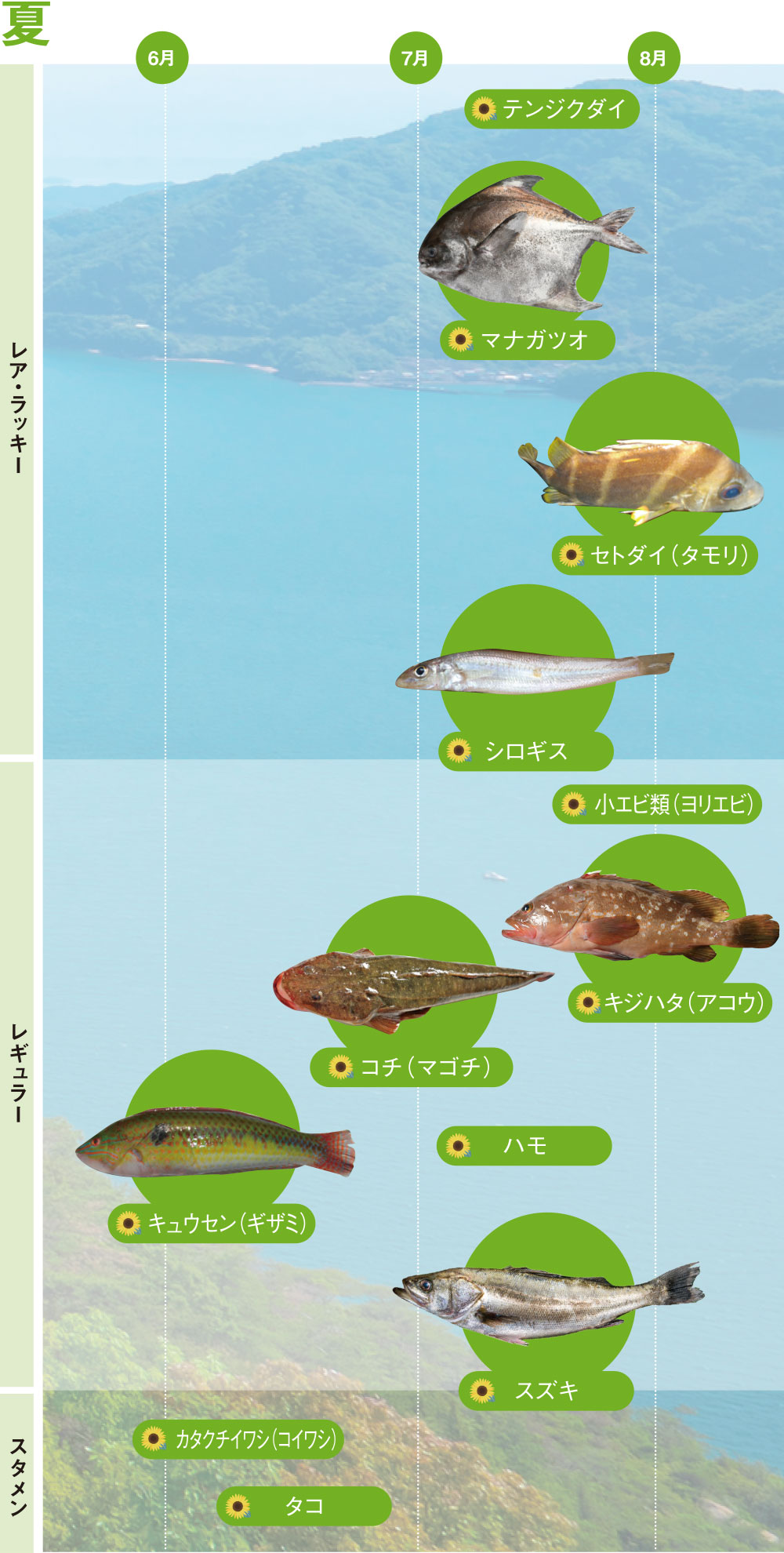

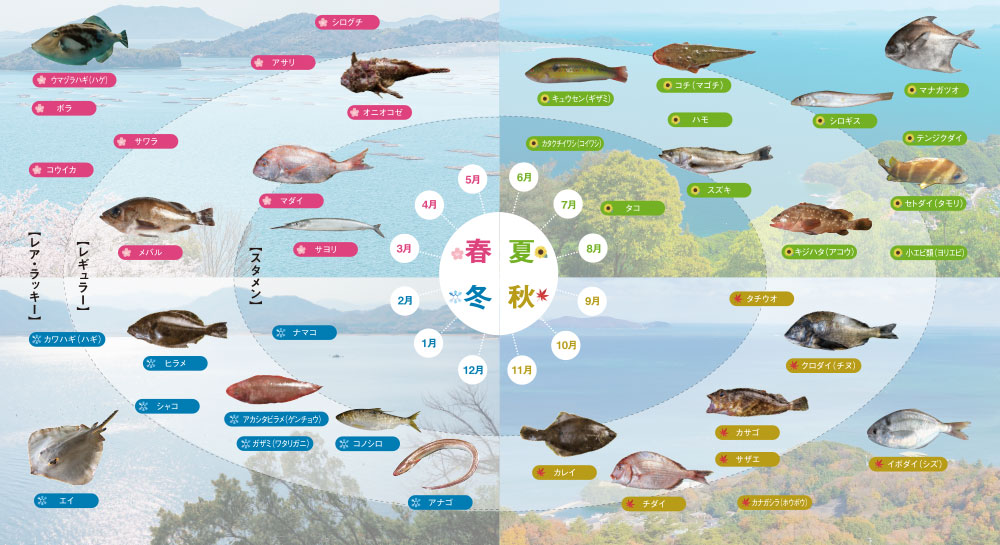

四季折々ひろしまの旬の推し魚

瀬戸内海は、季節によって大きく水温が変わるため、四季折々で旬な地魚が異なります。

つまり、瀬戸内海の四季を、多彩な旬の白身魚を通して味わうことができるのです。

そこで、四季ごとに地魚たちでつくる野球チームをイメージしてまとめてみました。

個性豊かな地魚の中から、あなただけの「推し地魚」を探してみてはいかがでしょうか。

魚の写真をクリックすると詳しい説明を見る事ができます

季節を切り替えて、魚の写真をタップすると

詳しい説明を見ることができます。

- 春

- 夏

- 秋

- 冬

地魚紹介

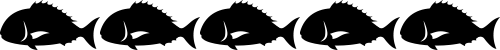

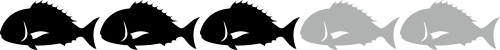

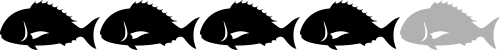

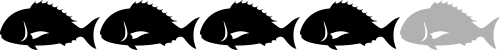

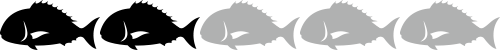

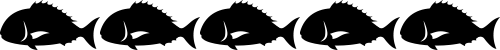

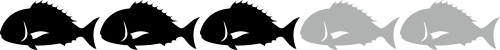

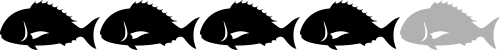

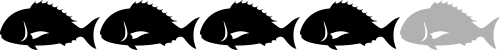

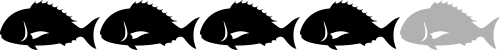

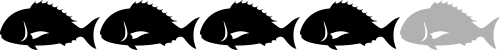

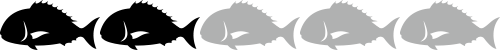

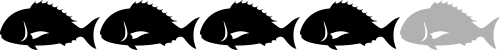

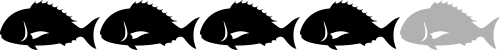

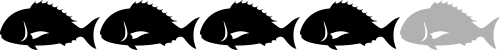

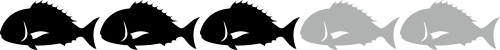

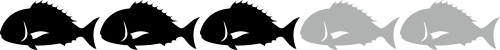

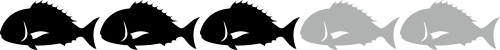

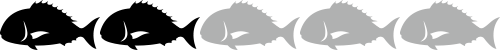

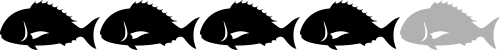

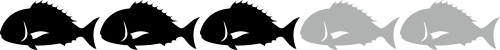

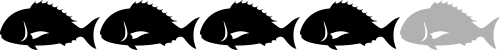

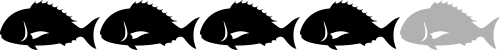

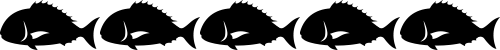

〈 チーム編成 〉 スタメン

スタメン- 県民お馴染み! 漁獲量も多い、その季節を代表する旬の地魚

レギュラー

レギュラー- その季節には欠かせない食卓を彩る旬の魚たち

レア・ラッキー

レア・ラッキー- 出会えたらラッキー! 供給量はそこまで多くない広島旬の美味

- 地元愛され度

- 広島で昔から愛されている、郷土の味と言える度合いを示します

- 地魚ラッキー度

- 漁獲量が少ない、旬が短いなど、出会えた時の希少性を示します

- まだまだ期待度

- 今は食卓にのぼる頻度は低めですが、今後の期待値を示します

アナゴ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

あなご飯だけじゃない

あなご飯だけじゃない隠れた名物、アナゴの刺身

広島湾を中心に瀬戸内海はアナゴの産地として知られています。特に潮が速い廿日市市大野瀬戸周辺のものは評判が良く、男性の親指くらいの太さで小ぶりなものが上等とされます。白焼きや煮あなごなど、加熱調理して食すのが一般的ですが、地元料理店では稀に刺身で食べることができます。これが絶品! 生食するための下処理の技がある広島ならではの味わい方です。また、あなご飯は宮島発祥で、郷土料理として親しまれています。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

蒲焼きを小さく刻んで温かいご飯に混ぜ込むもぶり飯は、郷土料理の1つで、寿司の具材にも欠かせません。白焼きならシンプルに塩とわさびがおすすめ。天ぷらも人気です。

エイ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

県北でハレの日のごちそう

県北でハレの日のごちそう出会えたら運がエイ!

広島の県北では今でも正月や祭りなどハレの日のごちそうとして、煮つけや煮こごりが食されています。ワニ(サメ)と同様、尿素を多く含むため、腐敗しにくく日持ちがするということで内陸部では重宝されました。エイの仲間は50種類程度、中でもアカエイが一般的です。近年見かけるようになりましたが、小型の定置網や底引き網などに偶然入る魚なので、出会えたら運がエイです!Sdgsの観点から、未利用魚としても注目されています。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

しょう油で炊いた煮つけが定番です。ゼラチン質が多いので煮つけのあと煮こごりになります。軟骨が多いですが、この軟骨ごと食べる刺身や肝にもファンが多いです。天ぷら、竜田揚げもおすすめです。

オニオコゼ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

見た目より愛され度高し!?

見た目より愛され度高し!?希少な薄造りは広島で

この見た目で背中のトゲには毒をもつという一見、怖い魚ですが、広島では古くから愛されてきた大変美味な魚です。黒い魚は毒消しになると言われ、産後に食べると母乳の出が良くなるとも。広島市中央卸売市場はオニオコゼの取扱量日本一。成長が遅い魚で、漁獲サイズになるまでには3年以上かかるので希少です。死後は急速に食感が落ちるため、上品でくせがなく、しまりの良い薄造りを堪能できるのは、広島ならではの醍醐味です。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

味噌汁には丸ごと使うと、ぷにゅぷにゅした皮からも良い出汁が出ます。背開きにした唐揚げは定番で、これは下味はつけず片栗粉等をつけて揚げ、あとから塩をふります。

カサゴ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

冬が旬! の代表格

冬が旬! の代表格刺網&一本釣の活け締めが自慢

広島では「ホゴメバル」と呼ばれます。背びれにトゲがありますが毒腺はありません。「卵胎生」といって、雌のおなかの中である程度成長させてから産仔する魚です。藻場や岩礁の浅いところにいるうちは褐色で、成長とともに深場に移動し、赤色になります。鮮度落ちの早い魚なので、広島では刺網や一本釣で漁獲し、活け締めにされます。年間通して美味しい魚ですが、特に寒い時期が旬。県内では種苗放流も盛んに行われています。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

和食では煮つけが定番です。冷めたあとの煮付けを炭火で炙る「はぶて焼き」は郷土料理。ぶつ切りにして味噌汁、実は洋のスープにも合います。アクアパッツアやブイヤベースもおすすめです。

カレイ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

アマテは肉厚

アマテは肉厚「右カレイ」以外の見分け方とは?

瀬戸内海で漁獲されるカレイの中で、大型で美味しいのは「マコガレイ」です。広島ではアマテ、アマガレと呼ばれ、秋冬が旬。カレイは漢字では「鰈」と書き、体が葉のように平たいことに由来しますが、アマテは「腫れた手」の意味で、カレイとしては肉厚な身を例えているのでしょう。一般に「左ヒラメの右カレイ」という通り、腹部を手前に置いて目が右になります。またヒラメより口や歯が小さいという特徴で見分けることができます。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

煮つけや唐揚げが人気です。鮮度が良いものが手に入ったら、薄造りにしてもみじおろしやポン酢などで。あんかけは唐揚げにしたカレイに和風又は中華風のあんをかけます。

クロダイ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

産後の母さん、必食!?

産後の母さん、必食!?おなじみの魚にも旬がある

西日本では「チヌ」と呼ばれています。この由来は昔、茅渟の海(大阪湾)でたくさん揚がったから、という説と悪い血を抜くから(血抜→ちぬ)、という説があります。広島では出産後3日のうちに食べると、古い血を洗うから良い母乳が出ると言われてきました。秋から深場に移動する越冬期が特に美味しい魚です。広島は全国屈指の産地。昭和50年代からの放流により漁獲量も増え、リーズナブルに楽しめるようになりました。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

広島では産後に塩焼きが定番です。一尾丸ごと炊いたちぬ飯も野趣あふれる味わい。オリーブオイルやクリームソースとの相性も良いのでイタリアンやフレンチにもおすすめです。

スズキ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

出世魚の代表格

出世魚の代表格広島は平清盛の出世でご縁あり!?

成長とともに、セイゴ、ハネ、スズキと呼び名が変わる出世魚で、60cm以上の成魚をスズキと呼びます。古くは縄文時代から食されてきた魚で、平清盛が伊勢から熊野に向かう船に大きなスズキが飛び込んできたのを吉事とし、皆で分け合って食べたら出世したという故事もあります。夏の高級魚というイメージが強いですが、通年出回る魚です。広島のスズキは、梅雨にコイワシを食べて大きくなるので、美味しいと言われます。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

氷水でキュッと締める「あらい」は代表的な食べ方です。塩焼きもよいです。

クリーム系ソース、バターとも合うのでポアレなどフランス料理にも使われます。フリカッセは白い煮込み料理のことです。

チダイ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

夏が主役

夏が主役マダイのそっくりさん、違いはどこに!?

名前はエラの縁が血で滲んでいるように赤いので「血鯛」と書くことに由来します。また成魚になってもマダイより小ぶりなので、「チコダイ」ともと言われています。尾びれの後縁が黒くなく、背びれの3〜4番目のトゲが長いくらいで、マダイに体形も体色もよく似ています。チダイの幼魚は春を感じさせる寿司ネタとして人気があり、広島ではマダイが旬を外れる夏にも味がよいことから、マダイと同じくメデタイ魚として重宝されています。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

マダイより小ぶりなので、塩焼きや鯛めしなど丸ごと調理がしやすいです。切身やフィレは皮目をパリッと焼きます。中国料理では、姿蒸しにして香味オイルをかける食べ方も。

ヒラメ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

広島生まれ、瀬戸内育ち

広島生まれ、瀬戸内育ち寒ビラメは食べなきゃ損

浦島太郎の歌にある「鯛や平目の舞い踊り」、ヒラメが古くから日本人に親しまれてきた魚であることが分かります。瀬戸内海のヒラメは、広島の燧灘から備後灘にかけての海域が産卵場で、周辺の遠浅の場所で成長します。体長は50cm程と比較的大きくなります。刺身にすることが多く、広島では活魚で取引されます。その身は、くせがなく、弾力とうま味に富んだ味わい深い魚です。1〜2月の寒ビラメは最も美味しいと言われています。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

刺身では「薄造り」が一般的です。しょう油、ポン酢のほか、煎り酒、塩とオリーブオイルで食べるなど。昆布締めにするのもおすすめです。夏期はムニエルにするとよいです。

マダイ

- 地元愛され度

- 地魚ラッキー度

- まだまだ期待度

めでたい魚はなぜ赤い!?

めでたい魚はなぜ赤い!?地魚代表は愛され度100%

マダイは真鯛(本鯛)と書き、チダイやキダイと区別するための呼び名です。古くから天皇や将軍家の献上品でした。道教の影響で赤を尊ぶ風習がある日本では、マダイの赤い色に縁起を担いだのです。その赤は稚魚の時からエビを食べて育つから。特に瀬戸内のマダイは、タコやアナゴも好んで食べます。今は高品質な養殖も多く流通していますが、市場価格の基準は天然マダイです。締め方、保存の仕方などの研究が驚くほど進んでいます。

おすすめ料理

〈おうちでは〉

刺身は皮を残した「松皮造り」がマダイらしいです。祝いの席には、塩焼き、鯛めしのほか鯛そうめんも定番。アラからも良い出汁が出るので、潮汁やアラ炊きもおすすめです。

その他瀬戸内の海の幸

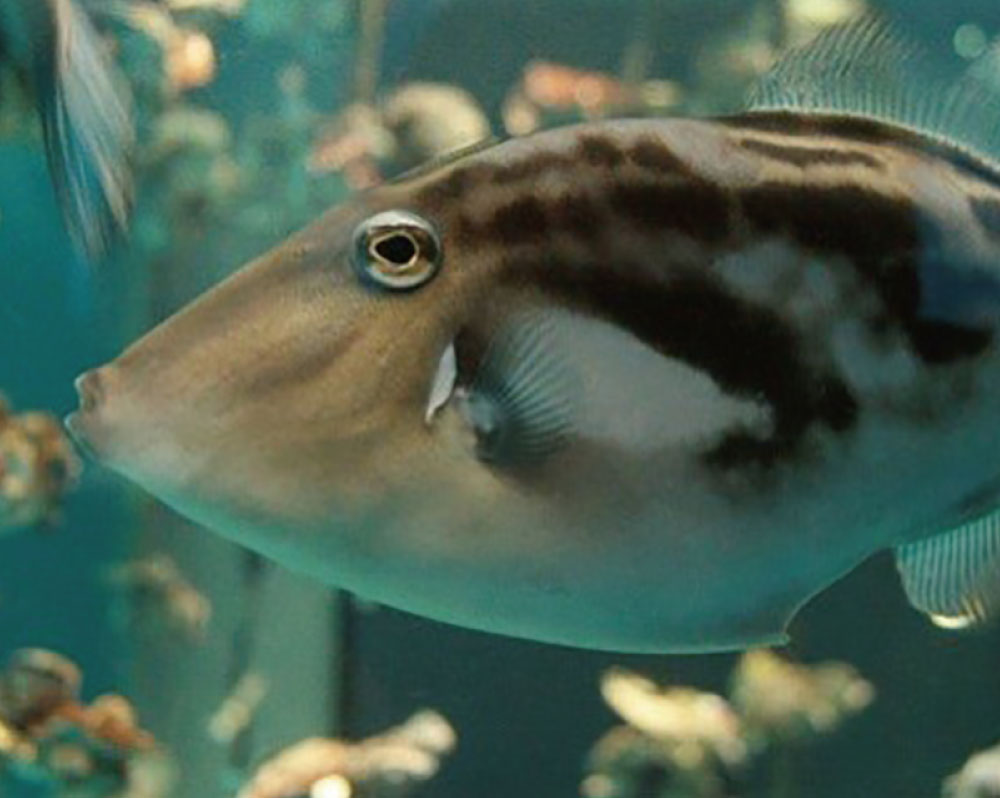

ウマヅラハギ(ハゲ)

その名の通り馬のような顔のウマヅラハギは、広島では「ハゲ」または「クロギ」と呼ばれます。ちょっとものぐさな食いしん坊は、広島かきの養殖筏の下で、牡蠣の殻につく豊富な小型のエビやカニ、貝類、藻類をかじって太ります。これを筏の上からY字型のはさみ漁具で一尾ずつ獲る「はさみ漁」は広島ならでは。フグにも匹敵する透明感ある白身は歯ごたえがあり、肝は「海のフォアグラ」と呼ばれ、大変美味です。

サヨリ

漢字で「細魚」「針魚」と書く通り細長い体をしています。背面は銀青色、腹部は銀白色で、全体がキラキラしたきれいな魚です。表層を、群れを成して泳いでおり、「さより二そう船びき網」という特有の漁法で獲られます。突き出た下あごの先が赤いのは新鮮さの証。旬は3〜5月、脂肪が少なく白身でさっぱりとした上品な味です。刺身や寿司、塩焼き、お吸い物、てんぷら、昆布締めなど、春を感じる多彩な料理に使われます。

メバル

瀬戸内海の小魚の代表格、目が大きいので「目張」。くせのない淡白な白身で、やわらかくかつ、プリっとしまっていて骨からの身離れもよく、脂がのっています。日本の魚のスタンダードとも言われるバランスのよい美味しさで、煮つけや刺身、唐揚げなど食材として幅広く利用される、人気の魚です。そんな身近なメバル、実は2008年に体の色や遺伝的な違いで、アカメバル、クロメバル、シロメバルの3種に分類されました。

キジハタ(アコウ)

瀬戸内海では、「アコウ」と呼びます。全長60cm、体重は約3kg近くになり、瀬戸内海の魚の中では大型の部類です。赤身がかった褐色の地色にあずき色の斑紋が体全体にあり、目は緑色と、見た目にも鮮やかです。旬は夏で、上質な白身で身がしまり、あらも良質のだしがとれます。広島県では長らく「幻の魚」となっていましたが、種苗放流が行われ、少しずつ漁獲量が回復増加し、近年は店頭でも見かけるようになりました。

キュウセン(ギザミ)

キュウセンは広島では「ギザミ」と呼ばれ、南方系の魚「ベラ」の仲間の中でも最も美味な魚です。メスは小型で赤い体に九本の線(キュウセン)があり、群れの中で一番大きなものが性転換して鮮やかな青緑色のオスになります。瀬戸内海の夏の磯を代表する小魚で、水温が下がると(13〜14度)砂に潜って冬眠します。

コチ(マゴチ)

体は全体的に扁平で、特に頭は押しつぶしたように平たく、大きな口を持っています。コチは夏を代表する高級魚で、身は透明感のある白身で、歯ごたえもよく、フグにも劣らない美味しさです。刺身や洗い、塩焼き、煮付け、てんぷら、唐揚げなど様々に食べられます。よい出汁が出るので、ちり鍋にも。岡山県の郷土料理「こちのかけ飯」は簡単で美味と有名です。広島では店頭でも見かけるなど、身近な魚です。

シロギス

スマートで美しい姿から「海の貴婦人」とも言われます。関西以西、広島では「キスゴ」、一般にはゴがとれて「キス」と呼ばれ、上品で淡白な白身は誰もが喜ぶ美味しさです。産後、病後の快気祝いの料理にも多く用いられたことから、魚へんに喜ぶと書く和製漢字「鱚」なのだそう。瀬戸内海でも沿岸の浅くきれいな砂底に生息し、投げ釣りなどでも釣りやすく、旬は春から夏ですが、冬に備えてエサを多く食べる秋は釣果が上がります。

セトダイ(タモリ)

瀬戸内海で多く獲られることから和名を「セトダイ」と名付けられたといわれています。広島では一般に「タモリ」と呼ばれています。黄色基調の鮮やかな体色・縞模様がきらびやかな鎧姿を思わせ、もとは源平合戦で最後まで勇敢に戦った平知盛の「トモモリ」と名付けられたのが「タモリ」に変わっていった、とか。周年漁獲されるとても美味な魚で、身は透明感のある白身で甘みがあり、特に産卵前の夏場が旬です。

マナガツオ

マナガツオは、梅雨時期から夏にかけて産卵のため瀬戸内海に回遊してきます。市場でも人気が高く、高級魚として高値で取り引きされます。鮮度落ちが早くなかなか手に入りにくいのですが、新鮮なものは刺身にすると脂がのって絶品とのこと。江戸時代に編集された和訓栞には「西海に鮭なく、東海に真魚鰹なし」とあるように、関東では馴染みのない魚ですが、産地である瀬戸内海ならではの味です。

イボダイ(シズ)

名前にタイとついてもタイとは無縁で、マナガツオの仲間です。関西から九州にかけて「シズ」と呼ばれます。旬は夏から秋。幼魚が海の表層でクラゲ類の下で生活するからか、瀬戸内海中央部、兵庫から広島では「クラゲウオ」、「クラゲイオ」とも言います。くせのない淡白な味わいで、脂がのってやわらかく、塩焼き、バター焼き、煮付けが美味。

アカシタビラメ(ゲンチョウ)

舌のような平べったい楕円形の体のカレイ目ウシノシタ科の魚(イヌノシタ、アカシタビラメ、クロウシノシタなど)を舌平目と言い、煮つけなどで親しまれるほか、フランス料理のムニエルに代表されるようにバターとの相性が抜群です。舌平目の中でも最も美味とされるアカシタビラメは、広島では「レンチョウ」、「ゲンチョウ」などと呼び、春から夏に限らず、特に小型底曳き網で多く漁獲される冬場にも、旬の美味しさを感じます。

コノシロ

出雲風土記には「近志呂」とあり、コノシロは沿岸で多く漁獲されてきたことから日本人にとって古くから身近な魚です。幼魚はコハダと呼ばれ、江戸前寿司のひかりものとして親しまれます。広島県では比較的多く漁獲される魚で、県北地方の「あずま寿司」、島しょ部の「サツマ」などの郷土料理があります。不飽和脂肪酸を多く含み、酢との相性もよく健康的。魚へんに冬と書くように秋から脂がのって美味しくなります。